パース付き2点透視、3点透視背景を簡単に描ける定規

パース定規2

パース付き2点透視、3点透視背景を簡単に描ける定規

漫画制作の中でも、これまで特に難しく面倒だと思われていた背景パース描き。それがこの『パース定規2』によって、とても簡単になりました!今までのパース用定規とは全く異なる新機構によって、難しい2点/3点透視もすいすい描けます。 また、パースプレートのアールスリットはインクエッジ付きですので、大きなアール定規としても使えます。

これまでのパース描きといえば…

「面倒くさい!」「難しい!」「補助の紙が必要!」「消失点が部屋の外に…」等、

従来のパース用定規も、描ける角度が良く使われる角度に制限されていたり、トレース台が必要であるなど、手軽に使えるとは言いがたいものでした。

そんなあなたの制作環境も、この「パース定規2」で大きく変わります!

- 『パース定規2』の原理…円の半径を利用した消失点探し

- 『パース定規2』でパースラインを引いてみよう

- 実際にパース図を描いてみよう

『パース定規2』の原理…円の半径を利用した消失点探し

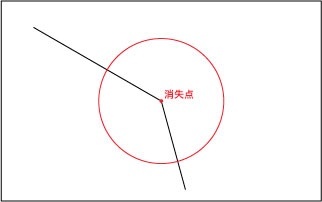

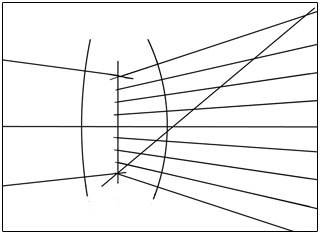

『パース定規2』は、これまでのパース用定規にはない新しい発想で開発されました。消失点を描く代わりに、下の原理を使ってパースに応じた円弧のカーブを探し出し、それを補助線としてパースラインを引いていきます。

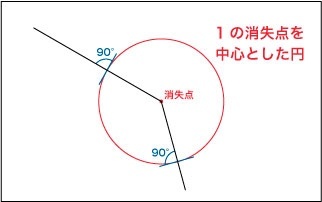

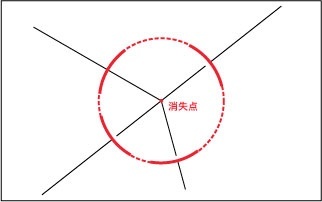

(1)パースラインは必ず消失点に向かう。

(2)消失点=円の中心。パースライン=円の半径。

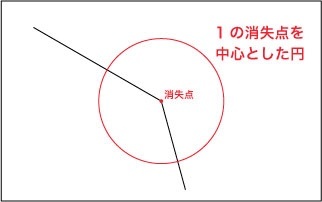

3)つまり、円周の任意点と円の中心点を線で結ぶと、その線は円周と直角に交差する。

(4)パース図の上のラインに直角に交差する円弧と、下のラインに直角に交差する円弧がぴったり重なれば、その円弧の中心点は、必ずひとつの消失点になる。 このように「同じ円弧のカーブを探す作業」を『アール検知』といいます。

『パース定規2』でパースラインを引いてみよう

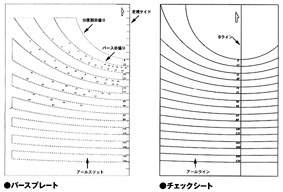

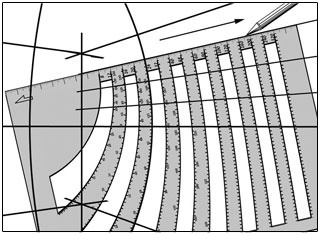

『パース定規2』は、右の2枚の定規「パースプレート/チェックシート」を一組にして使います。(右の画像をクリックすると拡大します。)

この2枚の定規を使うと、前ページで説明した『アール検知』の原理によって、消失点を作らなくても正確にパースが描けます。

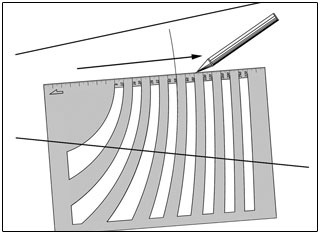

(1)平行でない適当な2本の線を紙に描き、その線の一方に定規サイドが合わさるようにパースプレートを置きます。もう一方の線にBライン(曲線を横切る直線)が合わさるようにチェックシートを重ねて、アールスリットとアールラインのカーブがぴったりと一致する一組のアールを見つけてください。

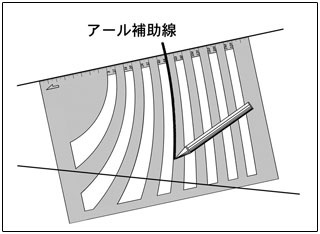

(2)チェックシートをどけてから、そのアールにアールスリットで線を引いてください。そのアール線を「アール補助線」とよびます。

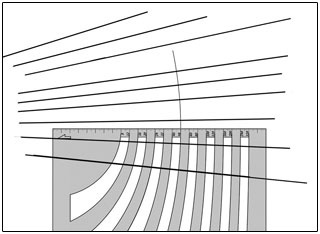

(3)アール補助線に対応するアールスリットを合わせてパースプレートを紙面上に置き、アール補助線に沿ってパースプレートをずらしてゆき、適当なところに定規サイドで線を引くと、その線がパースラインになります。

(4)アール補助線に沿ってパースプレートを移動させることによって、必要な数だけパースラインを引いて行きます。

実際にパース図を描いてみよう。

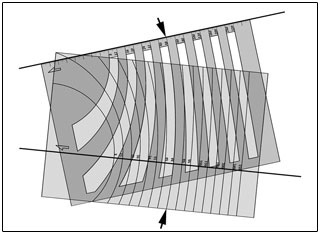

この例では、タイル壁面やフローリング床の表現によく用いられる等間隔パースラインを、パース目盛りを使って描き入れていきます。

(1)上記のようなアール検知をしたパース図を用意します。

(2)「補助線A 」に対応するアールスリッドが合うようにパースプレートを置き、

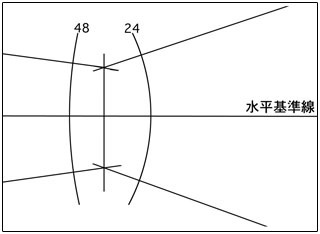

(3)「補助線A 」に沿ってパースプレートをずらしてゆき、パース目盛りの一定の目盛りが水平基準線と交わるところでパースラインを引きます。(例:6目盛りずつ)

同様に水平基準線と目盛りを合わせるようにパースプレートをずらしてゆき、一定の目盛りごとにパースラインを引き、さらに水平基準線をはさんで対称に、同様のパースラインを引きます。

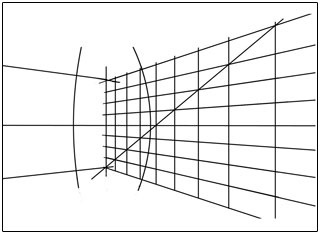

(4)次に、パースグリッドを描きます。

等間隔パースラインと交差するように、適当な直線を対角線を引く要領で引いてください。

(5)4の直線と等間隔パースラインの交点に、垂直方向の線を引くと、パースグリッドになります。

もっと詳しく知りたい方は、下のリンクから『パース定規2/取扱説明書』のPDFデータがダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

■『パース定規2』仕様

パースプレート、チェックシートの2枚組/Rスリットにはインクエッジ付き

R(8/12/16/20/24/32/40/48/60/80/100/120/160/200/240/320)cm

価格:4,378円(税込)

パース定規2の使い方(PDFファイル 544k)