シティプロモーションは、単なる観光PRにとどまらず、地域全体のブランド価値を向上させ、移住促進・経済活性化・シビックプライドの醸成につなげる重要な戦略です。成功には、地域の強みを的確に把握し、ターゲットに合った発信方法を工夫することが不可欠です。

この記事では、地方自治体のPR部門の方に向けて、シティプロモーションを実践するにあたり必要な基礎知識を解説します。

まずはシティプロモーションを実施する目的を確認してみましょう。

シティプロモーションの目的

地方自治体にとって、地域活性化は重要なミッションのひとつです。

地域活性化は住民の豊かで幸せな暮らしのための地盤づくりにつながります。そのために効果的なシティプロモーション施策で、地域の魅力などを地域内外の人にアピールしていく必要があります。

シティプロモーションは住民の視点に立った施策を実施することが重要ですが、経済効果を得るために実施するという一面もあるでしょう。

移住促進

住民を増やす

住民の減少が進む地域では、単純に税収の面からも住民を増やす必要があります。その中でも若者や子育て世代の移住を促進することが重要です。比較的行動がアクティブな若者の居住者が増えれば、コミュニケーションや経済活動の活発化にもつながります。地域の活性化は豊かな生活の持続性を高められます。

それには、住環境の魅力や子育て支援策などの行政施策立案・実施し、効果的にアピールすることが重要です。

定住促進

シビックプライド(地域愛)の醸成

住民の定住の施策として、地域の魅力を再認識してもらい愛着を深めてもらう活動があります。地元の文化や歴史を伝えるイベント、地域ブランドの確立などが含まれます。

この「愛着を深める」ということは、地域活性化の上でとても重要です。最近では「エンゲージメントを高める」という言い方をすることもあります。

シビックプライドを醸成すると、単に「地域を好きになる」だけではなく、住民が地域の発展に関与し、自発的に行動を起こすことにつながります。

人は愛着がある=好きなものに対して積極的です。地域に対して積極的な関わりを持ってくれる人を増やせば定住につながりますし、イベント開催に対しても参加者としてだけではなく運営側として関わりたいと思う人も出てくるでしょう。そうなれば住民自らが企画・運営する、理想的なイベント開催ができるのではないでしょうか。

また、地元愛の大きい方はイベントや観光資源などの情報をSNSで発信してくれるようにもなります。結果、効果的なシティプロモーションを住民もしてくれているということになり、プロモーションの効果が高まります。

行政や企業だけでなく、住民一人ひとりが「自分の街をもっと良くしたい!」と感じる環境を整えることで、持続的な地域発展が可能になります。

地域外からの流入促進

住民の生活を豊かにするためには、経済活動の活性化も重要です。経済活動の代表的なものはモノ・コトの販売です。普段口にする食品などの地産地消にも取り組むべき課題ですが、より多くの経済効果もたらすためには、その地域ならではの魅力を商品化し、地域外のみなさんにきていただき消費してもらうことも重要です。

そのための商品とは、魅力的な「モノ・コト」のある「場所」です。例えば観光資源や、生鮮食品や工芸品です。場所には自然や歴史的建造物はもちろん、食事を提供する個人運営の店舗やアクティビティも訪れるべき場所としてアピールできます。特に観光資源はその場所でしか得られない体験を提供できるため、流入促進には効果的です。そうした商品を組み合わせてアピールすると相乗効果によって、流入促進を促せるでしょう。

シティプロモーション担当者としては、それら商品の特長を自分の中でよく理解しアピールポイントを見つけ出して、適切なプロモーション施策と手段を見極められることが重要です。

企業誘致・創業支援

企業進出も地域活性化に大きく貢献します。メリットには以下のようなものがあります。

法人税の増加

税収が増えれば、行政サービスの拡大や高品質化につながります。

雇用の創出

雇用が増えれば、移住・定住促進につながります。また、地域外からの通勤者が地域での経済活動をすることが期待されます。

誘致にあたっては、産業インフラの充実度、補助金・助成制度の整備などをPRすることが多いです。

シティプロモーションの主な手法

デジタルマーケティング

- SNS活用:X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、TikTokなどで発信。

- ウェブサイト・特設ページ:地域の魅力やイベント情報をまとめた公式サイトの運営。

- 動画コンテンツ:PR動画や移住者インタビュー動画を制作・配信。

広告・PR活動

- テレビ・新聞・雑誌広告:広範なターゲットにアプローチ。

- インフルエンサー・著名人活用:有名人による発信で話題性を高める。

- ふるさと納税の活用:特産品をPRしながら地域の魅力を伝える。

イベント・体験プログラム

- 移住体験ツアー:移住希望者向けに実際に生活を体験できるプログラムを提供。

- 地域イベント・フェスティバル:地域資源を活かしたイベント開催。

- 産業ツーリズム:地域の産業を体験できるツアー(酒蔵見学、ものづくり体験など)。

コラボレーション・ブランド戦略

- 企業・大学との連携:地域産品の共同開発や観光プランの企画。

- 地域キャラクター(ご当地キャラ)の活用:ゆるキャラを活用した認知拡大。

- ロケ地誘致:映画・ドラマの撮影を誘致し、地域の魅力を発信。

自治体担当者がプロモーションの業務全部を受け持つことは非常に困難なため、外部の業者に委託する場合も多いでしょう。しかし、安易に丸投げしてしまうと、思ったような効果が得られない場合もあります。担当者には適切なマーケティング施策がされているかを判断できるスキルが必要になってくるでしょう。

シティプロモーションの今後の展望

データ分析の活用

一般的なビジネスのみならず、行政においてもデータの活用は重要になってきます。例えばSNSの反応から、さらなる施策の方向性を修正したり、新たな企画を立案したりするのに活用します。観光では人の動きやSNSの内容を分析し、閑散期の対策立案に役立てるなどできるでしょう。

地域DX(デジタルトランスフォーメーション)

スマートシティ構想やデジタルサービスの活用。各種業務のデジタル化の推進が必要になってきています。

インバウンド対応

インバウンド需要を逃さないよう、海外に向けたプロモーションの強化も必要です。

シティプロモーションの課題

ターゲットが明確化できていない

プロモーションにはターゲット設定が重要です。どの層に向けたプロモーションかを企画段階で明確化しておきましょう。

一過性の施策で終わってしまう

プロモーション施策がヒットしても、一回の施策だけで終わってしまいがちです。せっかくのヒットした施策は地域の強みとして利用できる場合もありますので、その強みをより伸ばしていくように継続して運用する必要があります。 また、シティプロモーションに限らず、世の中のほとんどのPR活動は一回で成功することは稀です。プロモーション活動は継続的な取り組みが必要で、他の業務同様、適切なPDCAサイクルを回せるようにしましょう。長期的な予算の確保も必要です。

地域住民が施策に関わらない

施策には、住民の協力が不可欠なものが多いです。ある観光資源に注目し大量のチラシを配布したとしても、現場の方々の温度感があっていなければ、施策は失敗に終わります。前述したような地域に高い愛着を持つ方々と一緒に取り組んでいくべきでしょう。

施策の内容は、直接関わる住民のみなさんにとってもメリットがあると思わせるものが理想的です。

プロモーション担当者が不慣れ

文字通りシティプロモーションはマーケティングの要素が大きい業務です。明日からプロモーションを始めようと言っても、簡単にできるものではありません。適切な人材の確保と育成が必要です。

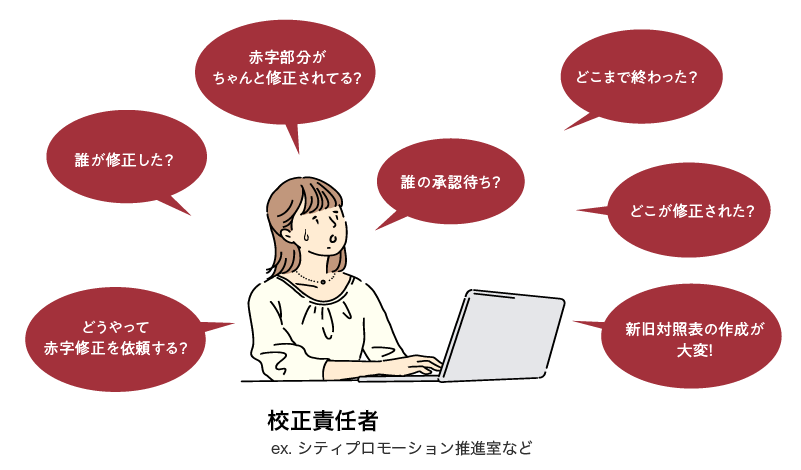

プロモーション資材の制作担当者の負荷が大きい

プロモーションは、前述したようなさまざまなメディアを活用して実施されます。その際表記ミスを発生させないため、ダブルチェック・トリプルチェックなど念入りな確認作業が発生します。しかし、目視によるチェックは、どうしても見落としが発生しがちです。

最近では赤入れや差分チェック、回覧などの校正業務もデジタル化され、いわゆるデジタル校正ツールというものが活用されるようになってきました。

シティプロモーションに欠かせない広報誌の校正にも活用可能です。差分チェックや回覧作業が大幅に効率化できるため、現在各種プロモーション資材制作に携わっているようでしたら、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

さらに、上記の中で「プロモーション資材の制作担当者の負荷が大きい」についての解決策を解説します。

校正(赤入れ・差分チェック)をデジタル化する

校正業務をデジタル化すると半日作業が1時間で終わることも

校正作業は大きく下記のような作業が挙げられます。特に赤字入れや差分チェックはまだ紙ベースであったり、担当者が目視で実施しているのではないでしょうか?これらの作業を自動化すると、施策の企画を練るなどの生産性の高い作業に時間を使えるようになります。

- 赤字入れ(修正箇所を指示・確認)

- 差分チェック(修正指示通りになっているかを確認)

- 校正回覧(誌面などの内容を関係者で確認)

- 新旧対照表作成(重要文書の変更箇所を明記)

また、デジタル校正ツールでチェックすることにより、担当者の精神的負荷も軽減されます。特に重要な資材では「間違っては許されない」という非常に重いプレッシャーを軽減できるようになります。これは広報誌などはもちろん、法的に厳しい取り決めのある食品のパッケージの成分表記や医薬品の添付文書などでもデジタル校正ツールの導入が進んでいることからも、有用性が確認できます。

校正業務(赤入れ・差分チェック)をデジタル化(自動化)できるツール

広報担当者の課題

これらの業務を自動化できるのが、デジタル校正ツールです。

校正業務をスムーズに遂行するために、ぜひデジタル校正ツールの導入をご検討ください。 校正業務を効率化するための目的に応じたツールをご用意しています。

【自治体】デジタル校正ツールよる公文書や契約書校正のDXによる効率化 ご提案ページ

\ さらにフカボリするなら、この資料がおすすめです! /

デジタル校正ツールよる公文書や契約書校正のDXによる効率化 資料

デジタル校正の資料をまとめました。お申し込みいただくと全ての資料のダウンロードおよびオンデマンド動画をご視聴いただけます。お申し込いただくと、すぐにダウンロードおよび視聴URLが記載されたメールを自動送信いたします。 デジタル校正ツールよる公文書や 契約書校正のDXによる効率化

Tooでは導入に関する個別相談会を定期開催しています。デモンストレーションはもちろん、校正業務に課題をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご参加ください。