2024年10月19日(土)に開催された「あにつく2024」より、「実験的ショートフィルム『Forest Tale』 山あり谷あり」のセッション内容を紹介します。

セッション概要

実験的ショートフィルム『Forest Tale』 山あり谷あり

アーティストが3DCGアニメーションのルック開発を直感的に試行錯誤しやすくし、また従来は困難だった複雑なスタイルを実現可能にすることを目的とした実験的映像作品は、どのようにして企画され公開までの道のりを辿っていくのか?『Forest Tale』完成までの山あり谷ありを解説します!

スタイル転写を適用した「Technical ver.」と、適用しなかった「Orthodox ver.」を、グラフィニカ公式YouTubeチャンネルにて公開中。

https://www.youtube.com/@GRAPHINICA_OFFICIAL

【主催】株式会社Too

【特別協賛】オートデスク株式会社

【登壇者】株式会社グラフィニカ 小野 竜太 氏

株式会社グラフィニカ サイトウ タカオ 氏

株式会社グラフィニカ 齋藤 史 氏

株式会社グラフィニカ 浦山 大 氏

実験的ショートフィルム『Forest Tale』

浦山:

今回、実験的ショートフィルム山あり谷ありという形で、一般の方を対象にした企画を立ててみました。今年10周年を迎える『あにつく』では、アニメーション作品の裏側を知る機会が増えてきています。一方で、実験映像制作の裏側に触れる機会は少ないのではないでしょうか。本日はその一端を伝えていきたいと思います。

では早速、今回の題材である『Forest Tale』の概要について説明します。今回制作している映像は、弊社グラフィニカの技術開発の一環として取り組んでいるものです。グラフィニカでは、先進的な技術を取り入れた映像制作やワークフローの革新に挑戦しています。その中で、ゲームエンジンやBlenderを活用したアニメ制作ワークフローの導入や、映像表現の新しい技術開発にも取り組んでいます。

今回の『Forest Tale』は、3DCGアニメのルック開発を目指し、「直感的に試行錯誤できる手法」や「複雑なスタイル表現」を実現するための「スタイル転写技術」の検証を行った結果として生まれた作品です。この技術を活用し、実映像への導入テストとして制作を進めています。

まずは、スタイル転写技術を使用する以前のバージョンの映像を見てみてください。

「Forest Tale」 Orthodox method ver.

https://www.youtube.com/watch?v=YdiCAhUHXgc

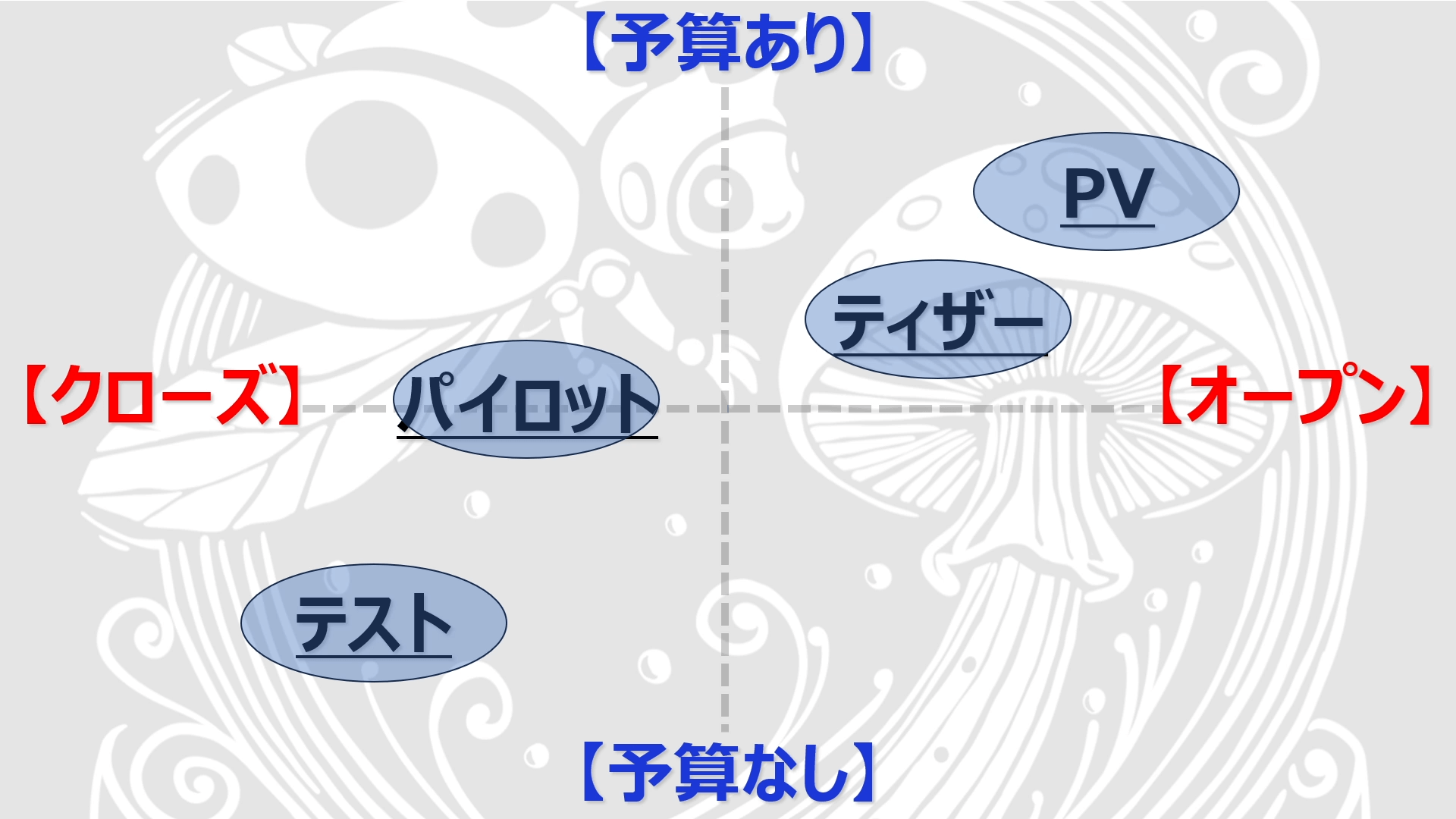

今回の実験映像の結果としてYouTubeで公開できる形に仕上げたものです。実験映像のポジショニングを整理し、皆さんがよく目にするショート映像との比較を分かりやすく示す図を作成しました。

映像の分類図

浦山:

1つの例ですが、「PV」「ティザー」「パイロット」「テスト」などの映像を「予算がある映像作品」か「予算がない映像作品」、さらに視聴者に情報が伝わる「オープンな映像」か「クローズドな映像」かという2軸で整理しています。

PVやティザー映像は、音楽PVなどで皆さんに馴染みがあると思います。一方で、パイロット映像やテスト映像は目にする機会が少ないのではないでしょうか。そのため、これらの映像は対極的なポジションにあると考えられます。

もちろん、これはあくまで一般論に基づいた分類であり、イレギュラーなケースも存在すると思います。ただ、この図を通じて映像制作のポジショニングが分かりやすくなるのではないかと思います。

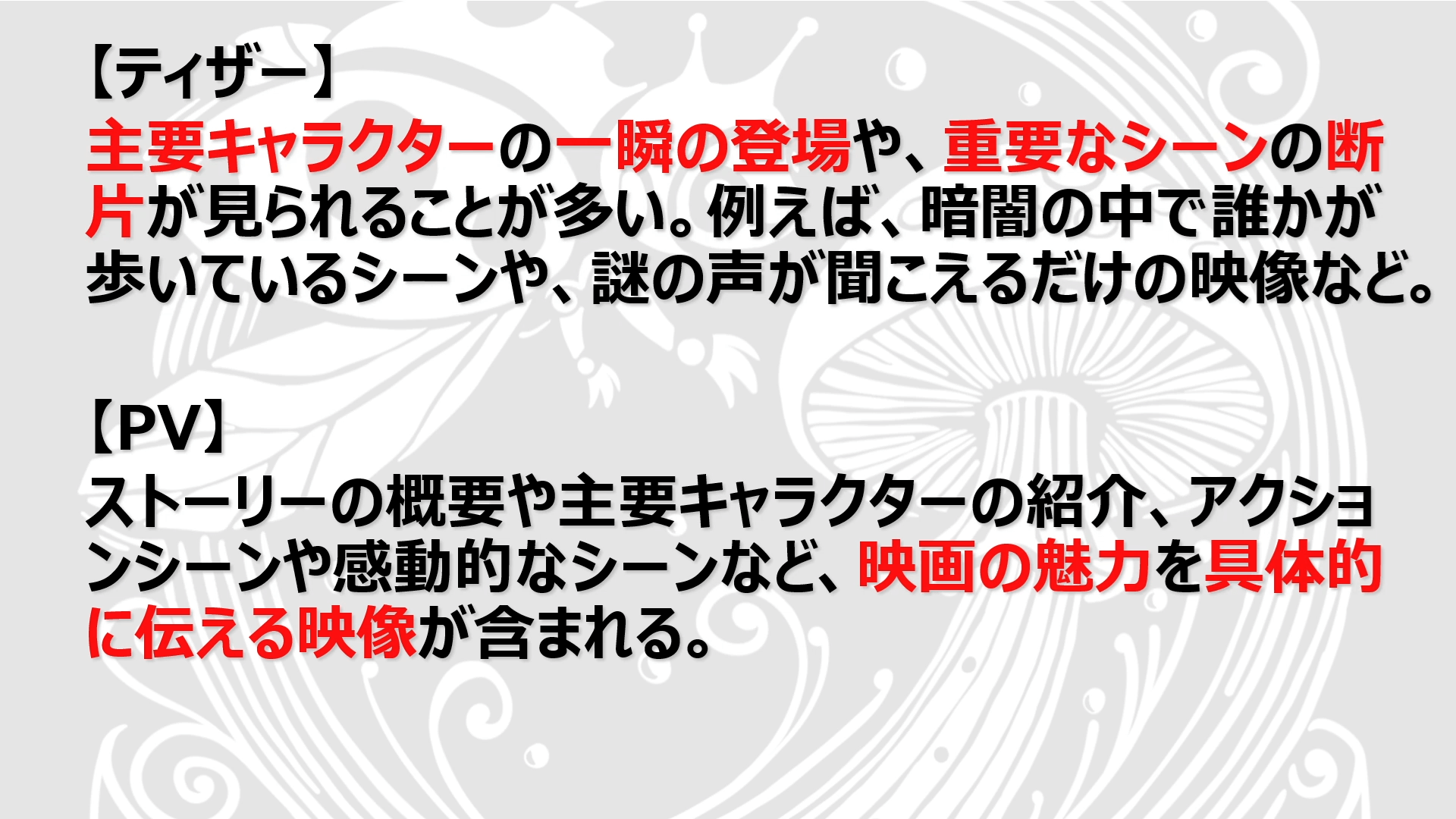

その中で、ティザーやPVの目的や役割についても整理しました。ティザーは、主に視聴者の興味を引くための映像であることが多いです。一方で、PVはティザーよりも詳細な情報を伝える役割を担っている映像と言えます。

それに対して、パイロット映像とテスト映像の目的と役割も洗い出しました。パイロット映像は企画の売り込みという要素が強いのに対し、テスト映像は技術的な検証が目的となるケースが多いと思っています。

実験映像制作に過去従事したことは?

浦山:

今回、この4種類の映像の目的や役割を比較しましたが、実際に仕事の中で「実験映像制作」に従事するケースは、私たちでもあまり多くはないと感じています。その点について、他の方のご意見も伺ってみたいと思います。小野さんは実験映像に従事したことはありますか?

小野:

実験映像に関わる機会は少ないです。よくあるのは、MVやショートフィルムの中で実験的な映像表現を取り入れることです。ただ、完全に実験映像だけを制作するというケースは非常に珍しいと思います。

浦山:

タカオさんはいかがですか?

タカオ:

私も経験したことはほとんどありません。商業ベースのアニメーションのルックをテストすることはありますが、完全に実験のみ、テスト映像だけを作るというのはほとんどないです。

浦山:

プロデューサーの視点で、史さんはいかがでしょうか?

史:

最近は日本でも実験映像が増えてきているという話を聞きます。しかし、それを実際に映像作品として落とし込むケースは少ないと思います。やはりコストがかかることもあり、日本ではなかなか難しいのではないでしょうか。私自身も、今回が初めての経験でした。

浦山:

私たちもさまざまな映像を制作してきましたが、完全な実験映像は非常に稀なケースだと感じています。この機会に皆さんに内容をお伝えできたことを嬉しく思います。

企画発足の経緯

浦山:

では、今回の企画がどのように発足したのか、その経緯について話していきます。今回、グラフィニカが実験映像を制作するにあたって、アーチ株式会社から予算がつくかたちで実験映像制作の相談があったことが発端でした。こういった話は珍しいため、最初にこの企画の話を聞いた時の印象を史さんに伺いたいです。

史:

正直に言うと、「えらいこっちゃ」という感じでした。予算も決まっている上に制作期間もある程度制約があるため、その中で計画を立てないと当然予算が消化されてしまいます。そのため、どのように計画を組み立てていくかが最初はとにかく大変でした。

また、今回は映像を作るだけではなく、実験的な検証も含まれていたため、専門家として大学教授の方々も複数参加されていました。そうした方々と一緒に取り組むのも初めてでしたし、それを実映像にどう落とし込むかという点で、予算や期間、全体の構築を同時に考えなければなりませんでした。スタッフのアサインも含めて、本当に「えらいこっちゃ」の連続でした。

特に企画段階で時間がなかったため、2〜3日で全体を構築しました。本当に頭をフル回転させて進めたのを覚えています。

浦山:

プロデューサーに話が入り、そこから現場にも話が回ってきたと思いますが、小野さんはこの話を聞いたときにどのように感じましたか?

小野:

実験映像を作るという話自体はとても面白いなと思いました。これから詳しくお話しするスタイルの変化を自由に試せる点にも興味を持ちました。また、スタッフの中にマイケル・アリアスさんがいたのも大きな魅力でした。一度もお仕事をしたことがなかったので、彼の考え方に触れる良い機会だと思い、楽しみながら参加を決めました。

浦山:

やはりマイケル・アリアス監督という名前がひとつのきっかけとなり、興味を持たれた部分もあったということですね。

技術的準備

浦山:

続きまして、このプロジェクトにおける技術的な準備の進め方について説明します。

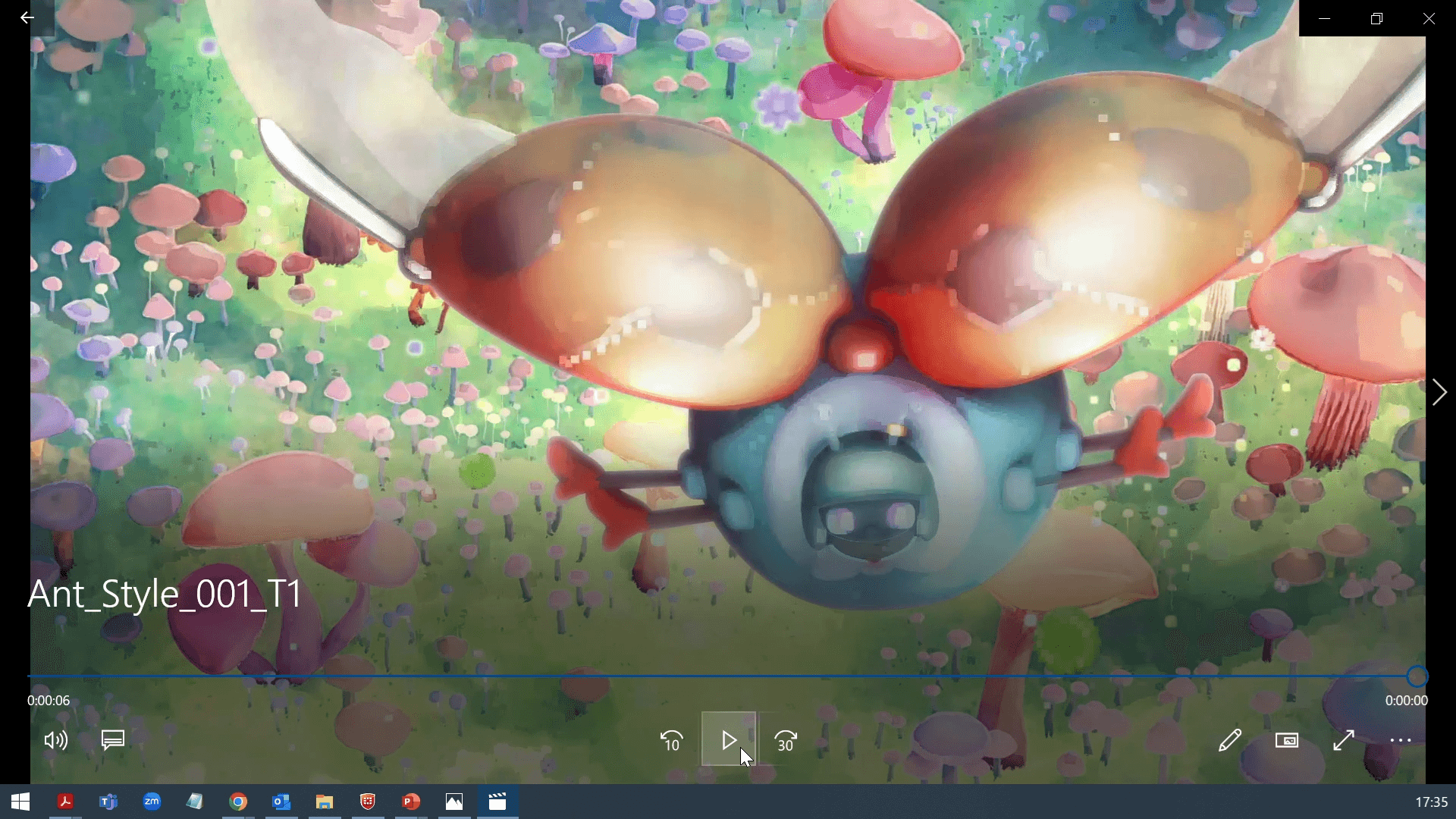

上の画像は技術研究の取り組みの中で生まれた途中成果物にあたります。ベースは3DCGですが、見た目には手描きのようなストローク感やムラ感が表現されている映像です。このようなビジュアルを実現するために、どのような技術が活用できるのかを探求しながら実験を進めてきました。

こうした絵作りを実現するため、我々は「スタイル転写」と呼ばれるアプローチに着目して技術研究開発を始めました。スタイル転写とは、水彩や油彩などのスタイルで描かれたサンプル画像を与えることで、そのスタイルを別の画像にも適用する技術です。今回は、3DCGに水彩や油彩などのスタイルを適用することで、あたかも手描きに見える絵作りを目指しました。まずは、スタイル転写にための要素技術である「テクスチャ合成」と「Image Analogies」の概要を簡単に説明します。

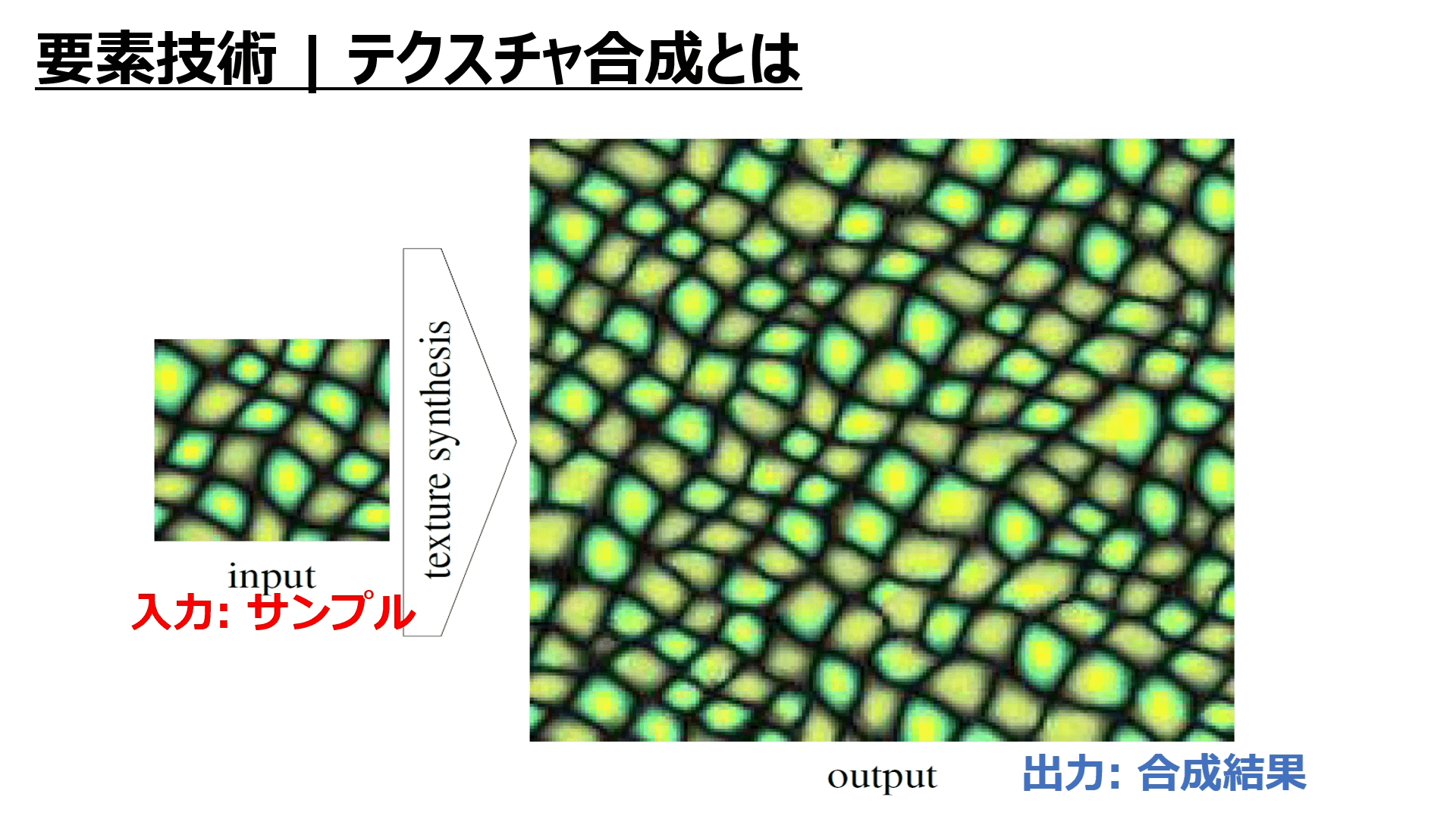

要素技術|テクスチャ合成

さきほど画面に流れたてんとう虫の絵を生み出す要素技術として、「テクスチャ合成」というアプローチを活用しています。テクスチャ合成とは、与えられた入力のテクスチャサンプルをもとに、その雰囲気を活かしながら継ぎ目のない新しいテクスチャを生成する技術です。

具体的には、左側の「入力:サンプル」をもとに、より大きな素材が必要な場合に「出力:合成結果」として、もとの雰囲気を保持した出力素材を作ることができます。この特性に着目し、今回のスタイル転写による実験映像の制作に活用できるのではないかと考え、取り組みを進めてきました。

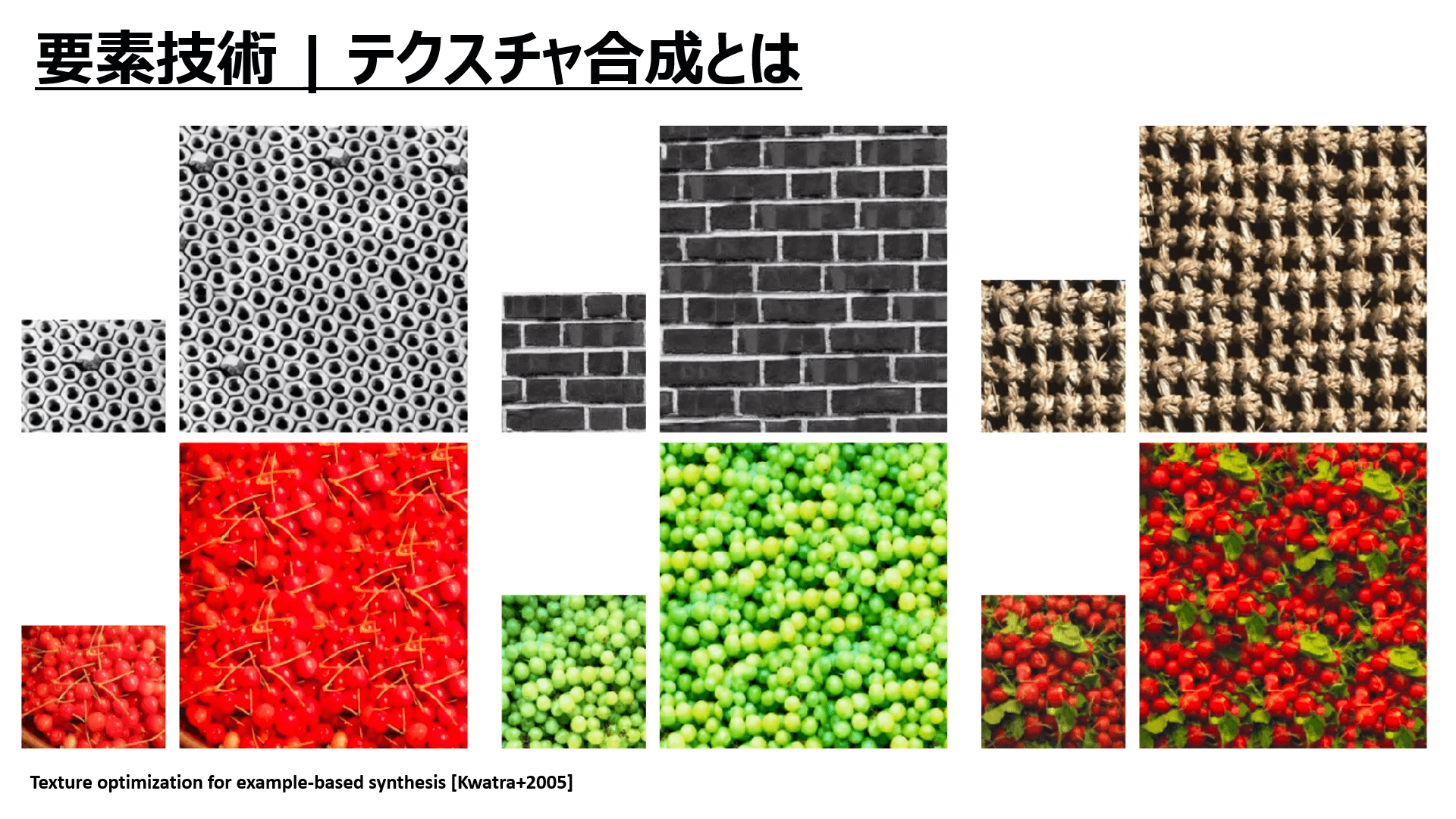

画面にいくつかのサンプルを表示していますが、テクスチャ合成では、表示されているようにさまざまなレベルの繰り返しパターンを応用することが可能です。これにより、さまざまなベーススタイルをもとに、それらを映像に適用することができると考えています。

今回、サンプルとしていくつか例を画面に表示しましたが、このようなアプローチが映像制作にどのように役立つかを具体的に検証しています。

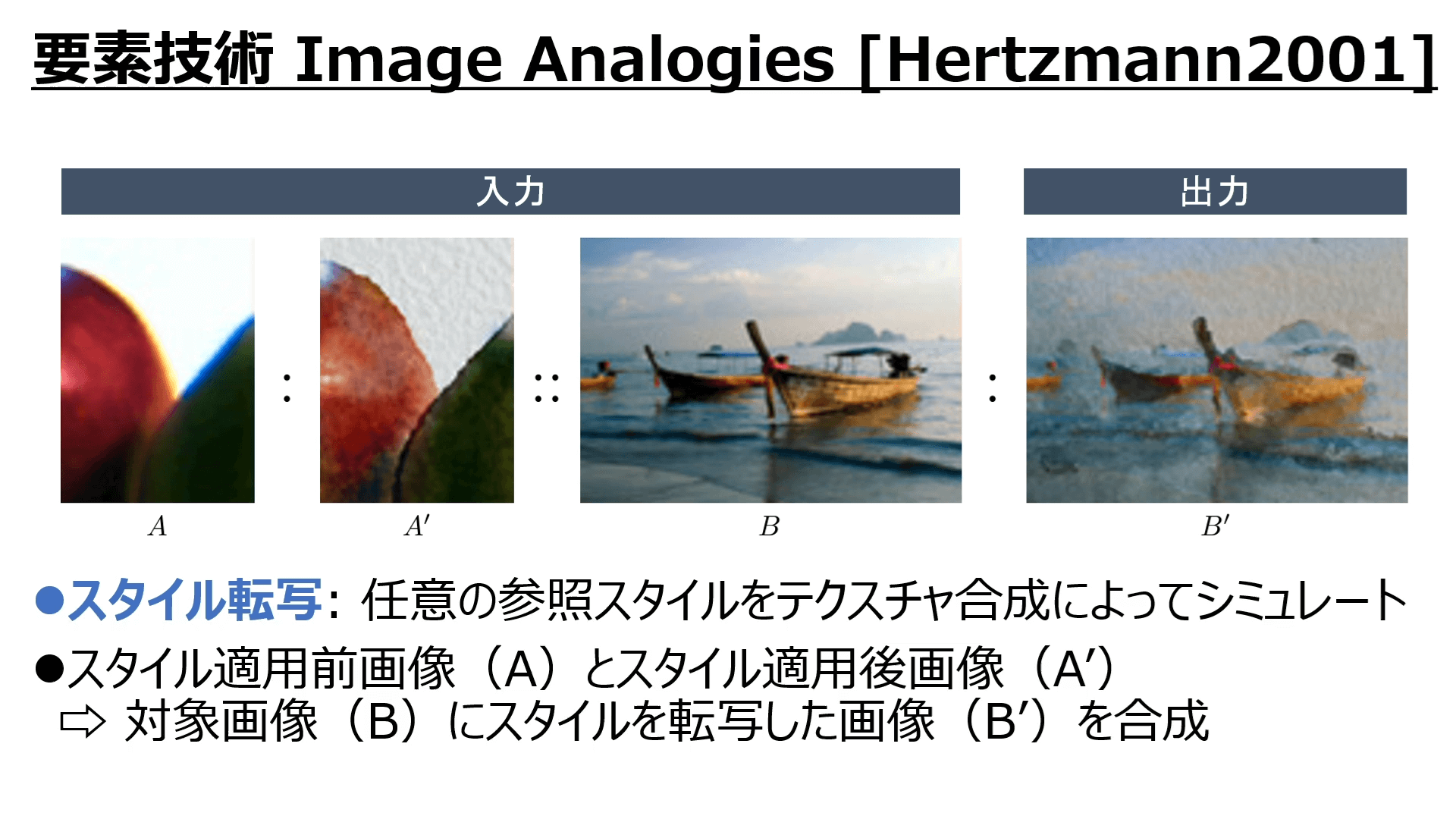

要素技術|Image Analogies

今回の研究では、テクスチャ合成の技術をスタイル転写に応用する際に、「Image Analogies」という考え方をもとにしています。この手法では、画面左側の「A」という素材とその変換後の「A’」という素材を比較することで、別の入力素材「B」を、「A’」と同じような質感を持つ「B’」として生成・出力することができるという技術です。

この「Image Analogies」の仕組みに着目し、スタイル転写の実験映像制作に取り組みました。このアプローチにより、異なる素材間で一貫性のある質感を表現することが可能になります。

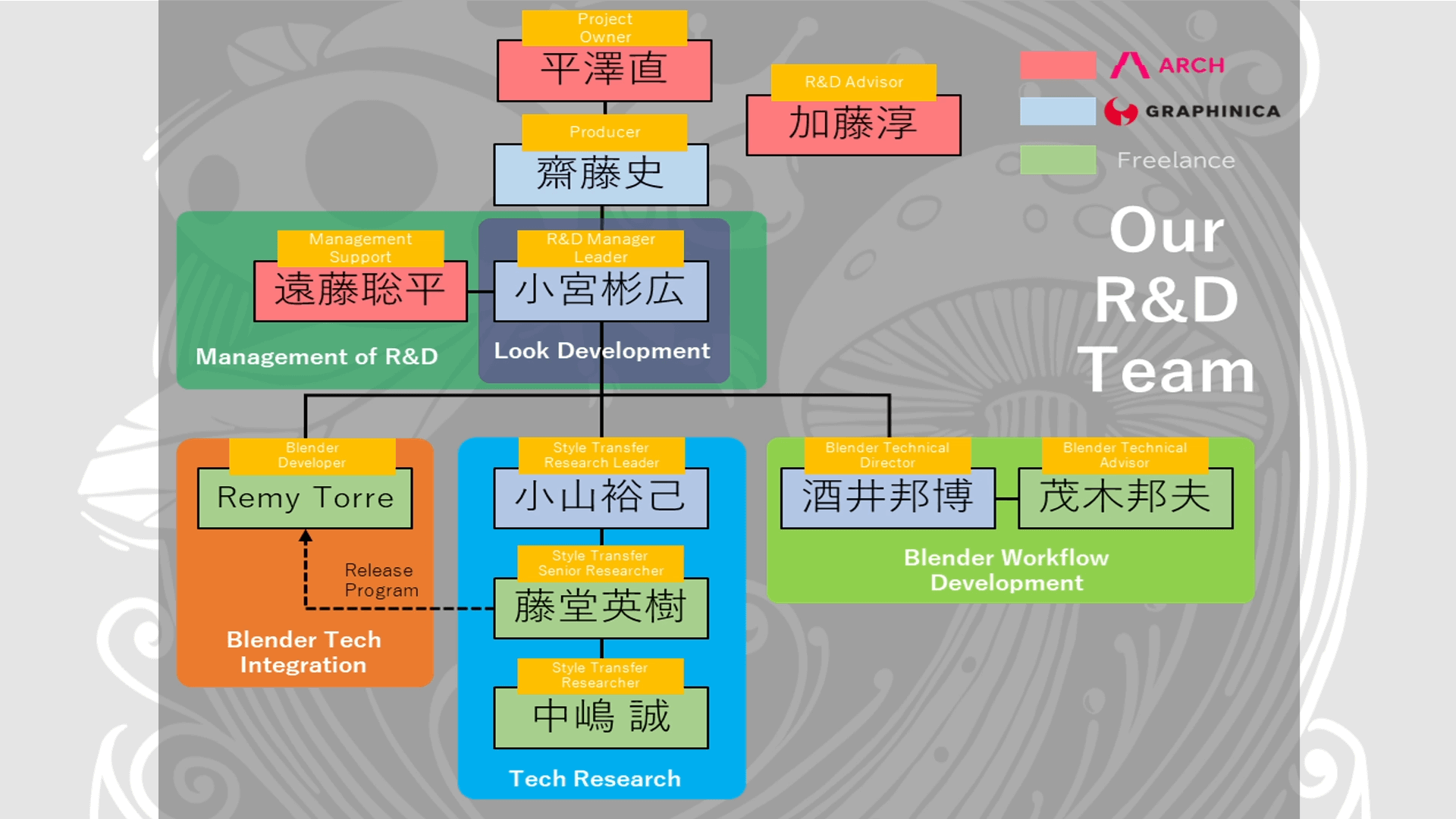

開発体制

浦山:

次に、このプロジェクトにおける技術的な側面と開発体制について説明します。

画像は開発体制の図です。この図に示されたチームと、本日登壇しているクリエイティブチームの2チームで、この実験プロジェクトを進めていきました。この2つのチームの動かし方について、史さんはさまざまな苦労があったと思いますが、いかがですか?

史:

まずR&Dチームは小宮さんが仕切っていて、彼が大学教授の方々をまとめる役割を担い、クリエイティブチームと連携させる仕事をしてくれました。ただ、その連携をどのように実際のプロジェクトに落とし込むかが、とても大変な部分でした。

具体的には、各チームごとに毎週定例会議を行い、途中から両チームを統合して実映像の制作に向けたプロセスに移行するという流れで進めました。

浦山:

スタッフの人数が増えるほど、打ち合わせの時間を確保するのも難しくなりますよね。また、内部だけでなく外部スタッフも含めて、このような体制を構築していったことが、このプロジェクトの特徴のひとつと言えます。

どういったチャレンジを

浦山:

では、R&Dチームが検証した情報をもとに、どのようなチャレンジを行ったのかについてお話を聞いていきます。現場では手探りの部分が多かったと思いますが、今回のチャレンジについて教えてください。

史:

まず、技術的な部分についてです。これまでに試したことがない技術だったため、そもそも形になるかどうかも分からない状態からのスタートでした。一応、プロデューサーであるサラマンダーピクチャーズの櫻井さんやアーチの平澤さんからは、「たとえ形にならなかったとしても、それも実験の結果だから大丈夫」とは言われていました。ただし、現場としては「形にしないわけにはいかない」という思いがありました。

そのため、ディレクターの小野さんにはその不安を一切伝えず、とにかく形にすることを目標に進めていました。最初は、本当にどうなるか分からない状態でした。技術的に形になったとしても、それが映像としてきれいに落とし込めるのか、さらに小野さんが求めるような表現が可能なのか、全てが未知数でした。

その中で、日々チャレンジを続けながら「ここまでできる」という範囲を確認し、少しずつ進めていったというのが実情です。

浦山:

小野さんのもとには、R&Dチームの検証結果が随時報告されていたと思いますが、その内容を見て「いける」や「もう少し頑張ってほしい」といった判断をする場面も多かったと思います。そのあたりはいかがでしたか?

小野:

すでに成果物が完成しているので、その所感についてお話しします。最初に感じたのは「これはなかなか難しいぞ」ということでした。さきほど紹介された技術、AをA’にするというアプローチを映像全体に適用しようとすると、粗が目立つ場面が出てきます。聞き慣れた話かもしれませんが、技術的な話で「うまくいく」と聞いても、実際にやってみるとそう簡単にはいかないことも多いです。最初はそういった「思い通りにいかない」感覚が強かったです。

そこで開発を進める中で少しずつ歩み寄りながら、水彩画調や油絵調、コミックのパステル調など、さまざまなスタイルに挑戦することができました。これが大きなチャレンジであり、達成感を感じられる部分でもありました。

浦山:

静止画をベースに技術の話を進めても、それを動画として動かす際に難しさが出てくるというのは、課題として大きかったのではないかと思います。

こうしたスタイル転写技術の検証を進める中で、物量感やスケジュール感について現実的な見通しが立ってきました。その結果、アーチとグラフィニカ間で予算内に収まる範囲で内容を精査し、まず元となるバージョンを作成。その元バージョンをもとにスタイル転写バージョンを作る、という流れで進行することになりました。

プロダクション準備

浦山:

では続いて、プロダクションに向けた準備についてお話しします。さきほど少し触れましたが、今回の作品では監督としてマイケル・アリアスさんに参加いただきました。しかし、今回の映像制作はテレビシリーズや劇場作品のような長期間の制作ではなく、短期間での取り組みでした。その中で、監督と向き合いながら試行錯誤もあったと思いますが、そのあたりはいかがでしたか?

史:

試行錯誤というよりは、実はマイケル・アリアス監督と小野さんの相性が最初から非常に良かったんです。お互い積極的に意見交換を行いながら、どのようにものづくりを進めていくかを毎週話し合い、とても良い空気感の中で制作が進みました。それが、この作品が形になった大きな理由のひとつだと思っています。

浦山:

小野さん、史さんからもそのようなコメントがありましたが、実際に制作に取り組んでみていかがでしたか?

小野:

おっしゃる通り、僕とマイケル・アリアス監督の相性が非常に良かったです(笑)。ご本人がいない場で言うのも恐縮ですが、マイケルさんは非常に強いイメージをお持ちの方だったので限られた時間の中でも作品をどう形にしていくか会話が弾みました。アートセンスが素晴らしく、今回の映像制作でも、彼がやりたいことを具体的に共有していただけたのが印象的です。

例えば、てんとう虫の飛ぶシーンですが、「ミクロの世界を虫の視点で見たらどうなるだろう」というアイデアをもとに、一緒に想像を膨らませながら制作しました。これは、とても面白い経験でした。

浦山:

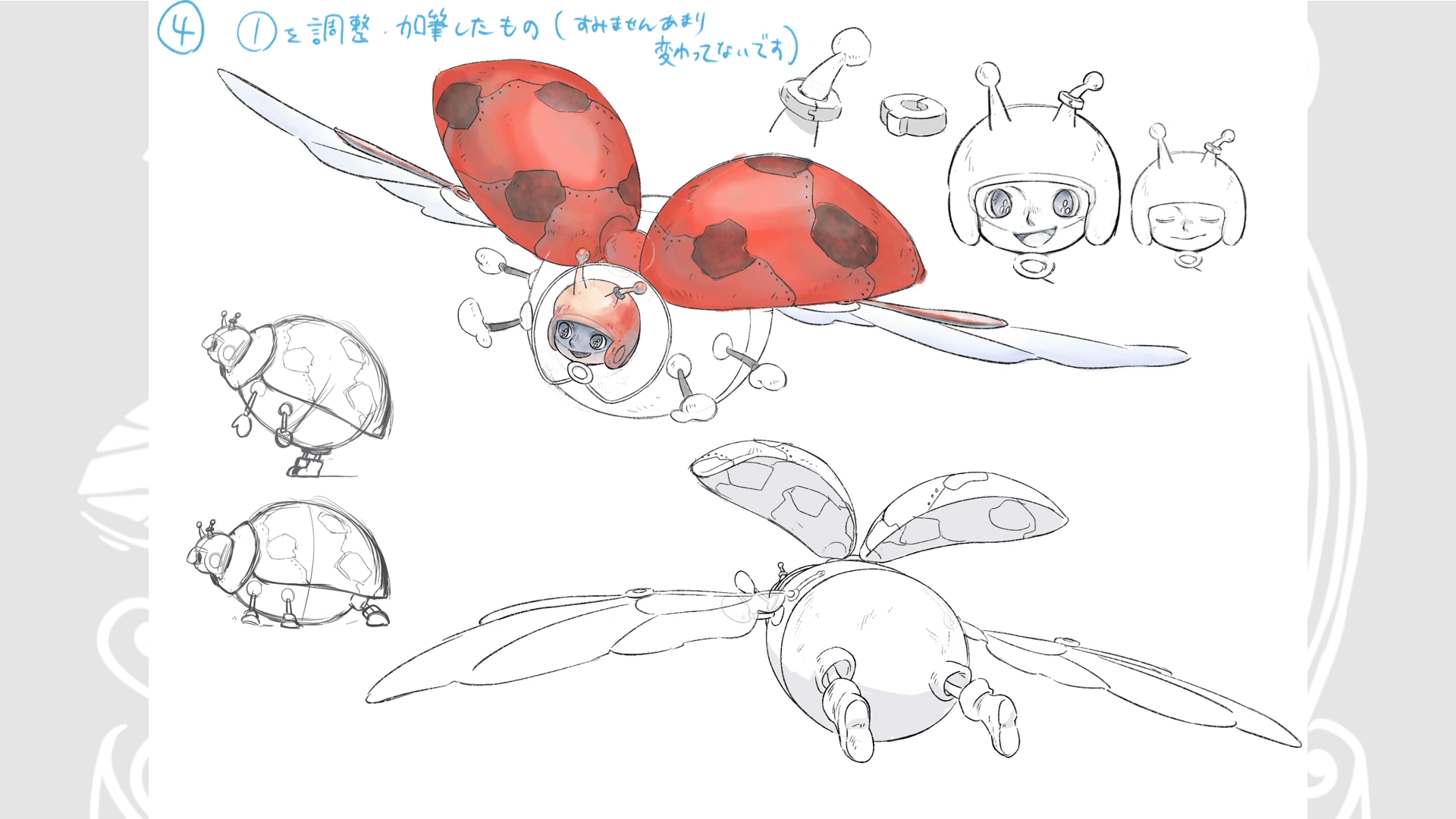

途中経過として、キャラクターデザインのやり取りについても少し触れたいと思います。グラフィニカからデザイン案を提出し、それに基づいてやり取りを行った部分が画面に表示されていますが、こうしたやり取りは毎週行われていたのでしょうか?

史:

毎週定例会議を行っていました。1週間単位で進捗が上がってくるので、それをマイケル監督と小野さんが確認しながら、議論を重ねてクリエイティビティを深めていく流れでした。このデザイン案も、グラフィニカのデザイナーが作成したものです。

プロダクション

基になる「Orthodox ver.」作成時の印象

浦山:

続いて、プロダクション工程についてお話しします。まずは、さきほどお見せしたオーソドックスバージョンを作成した際のエピソードについて伺います。このベース映像を作る際の印象やエピソードがあれば教えてください。

史:

美術ボードが上がってきた段階からお話しします。マイケル監督から「ミクロとマクロの世界」、つまり大きな公園の樹の下に広がる小さな世界を描きたい、というテーマが提示されました。

具体的には、森全体ではなく樹の下の苔の中のような世界を表現するというものでした。その際にマイケル監督から参考写真を1枚提示されたのですが、正直、小野さんも私も「これは大変だ」と頭を抱えました。それでもモデラーがスケジュールにはまる様に知恵を絞りながらなんとか形にしてくれました。彼らの努力で背景モデルが完成した時は、本当に感動しました。

浦山:

小野さんは、演出やディレクションをするなかでの印象はいかがでしたか?

小野:

例えば、ライトのような効果や、それが地面に反射している雰囲気など、現実ではなかなか見られないような表現の再現が、リアル感と面白さのバランスを取る上で難しかったです。その難しさも含めて、制作中は終始楽しみながら取り組めました。

浦山:

ここからはタカオさんにお伺いします。コンポジット作業に向き合う中でのエピソードがあれば教えてください。

タカオ:

正直なところ、「Orthodox ver.」ではそれほど苦労はしませんでした。CGアニメーションのコンポジットは慣れていたので、大きな問題はありませんでした。こだわった部分としては、キノコが登場するシーンで、粒子感やパーティクルの滞留感を表現することに注力しました。

また、ルックを少し調整した部分もありますが、元のデータが非常に良かったため大きく手を加えることなく、そのまま通すことができました。

スタイル転写技術を活用した「Technical Study ver.」作成時の印象

浦山:

それでは、基となる「Orthodox ver.」をベースにスタイル転写を適用した「Technical Study Ver.」の印象についてお聞きします。

小野:

このバージョンでは、色々なスタイルを実験的に試したいという意図がありました。結果的に1分間の映像に3パターンほどのスタイルを無理やり詰め込む形で進めました。技術的には可能でしたが、初めのうちは非常に手間がかかる印象でした。

一方で、作業が進むにつれて「こうするとこういう結果になるんだ」というのが分かってきて、慣れてからはさらに高度なものに発展できる可能性を感じました。実際に映像を観てもらえれば、その雰囲気を感じ取っていただけると思います。

浦山:

タカオさん、コンポジットの観点からこのバージョン作成時の印象を教えてください。

タカオ:

このバージョンは正直、かなり難しいものでした。さきほどの水彩や油絵のようなスタイルは「見た目は良い感じ」と思っていたんですが、実際に作業を始めると、思っていた以上に手間がかかりました。「楽に進められるのでは?」と考えていたのですが、全然そんなことはなくて、コンポジットで調整する部分が多かったです。答えがないものを探る過程には楽しさもあり、大変さもあった、そんな印象でした。

成果の振り返り

浦山:

試行錯誤を重ねる中で完成したForest Taleですが、ここでその成果を振り返っていきます。スタイル転写技術を使用した「Technical Study Ver.」について、映像は以下のリンクから観ることができます。

「Forest Tale」 Technical study ver.

https://www.youtube.com/watch?v=EJ_vwZbOFCs

浦山:

改めて完成した映像について、今後に向けての課題や商用映像との違いなどについてお聞きしたいと思います。小野さんはどのように感じられましたか?

小野:

皆さんが映像を観て抱いた感想が全てだと思います。「もう少しこうした方がいい」と思う部分があればその通りですし、「これでいい」と思っていただければそれも正解だと思います。個人的には、まだまだ発展途上の技術だと感じています。

現時点では、簡単に作れる段階には達していません。例えば最初の水彩画風のルックから油絵風のルックへの切り替えも、まだ完全に納得できる仕上がりではなく、視聴者が「これは油絵なのかな?」と疑問に思うかもしれない部分があります。そういった細部の詰めが今後の課題になります。

また、この技術ではアウトラインの調整が柔軟にできるのですが、最終的な白くフェードアウトする部分の前に、鉛筆のようなタッチを加えるなどの試みをしています。もしそれが「漫画的な雰囲気」と感じてもらえれば、商業映像としての可能性も広がると思います。

浦山:

コンポジットを担当されたタカオさんにも、感じたことや課題について伺いたいと思います。

タカオ:

いくつかポイントがあります。まず1つ目は「連続性の維持」です。質感が連番データに転写されている際に、ノイズが激しく動いてしまうことがあり、場合によっては見せられないレベルになることがありました。これを軽減する必要があると感じています。

2つ目は「レンダリングコストの高さ」です。データ量が増大し、コンポジット作業が扱いづらくなるなど、物理的な負担が非常に大きい点が課題です。

3つ目は「属人化の問題」です。無茶なコンポジット作業を行うと、最初に作業した人以外が触れない状態になりがちで、大量生産には向かない技術になってしまいました。この点を改善する必要があると感じました。

小野:

特に連続性については、動画では1枚1枚の絵に転写技術を使っていますが、そこでエラーが出ると非常に厄介です。

タカオ:

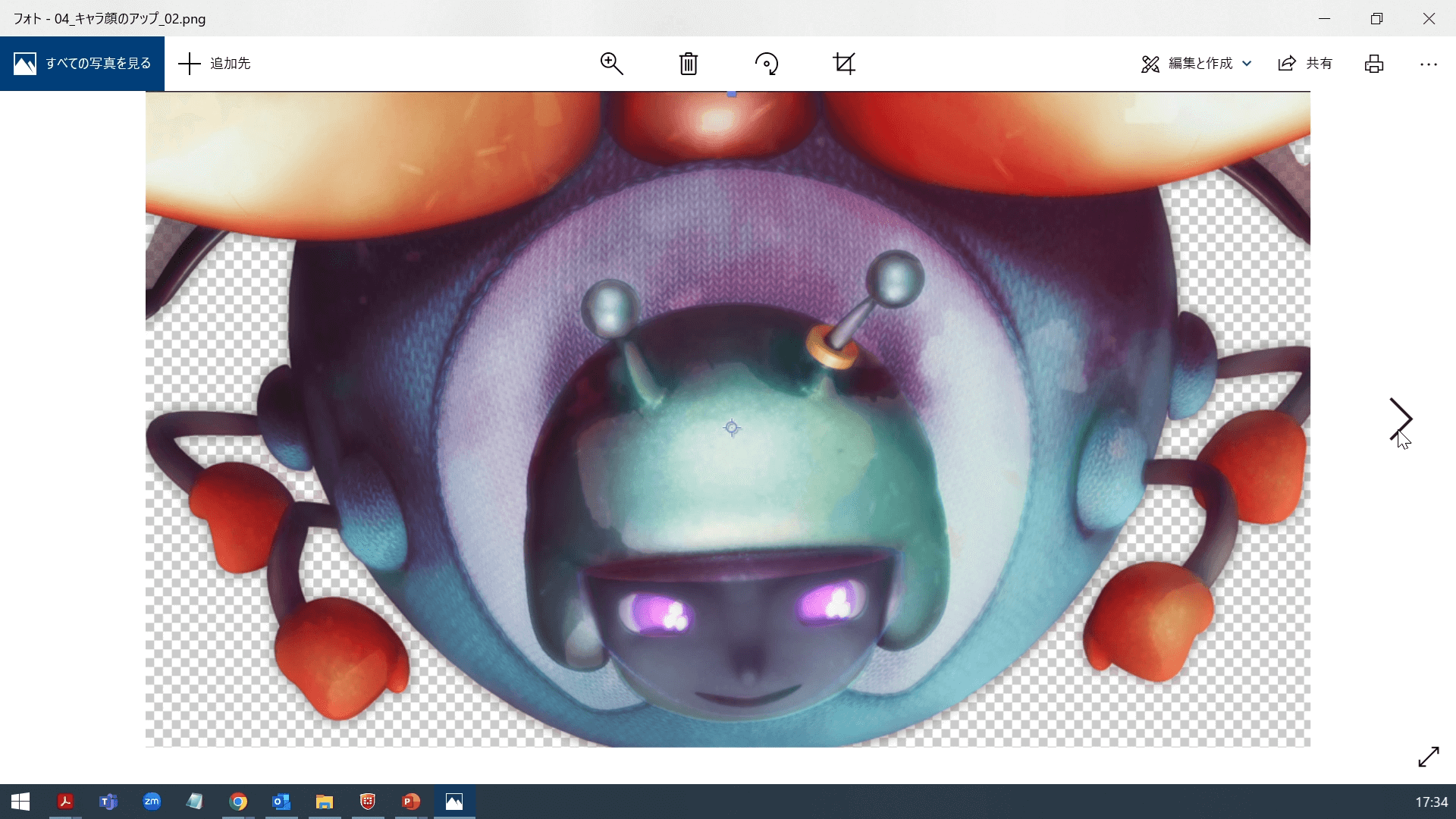

特にキャラクターの顔のアップなどでは、そのエラーが目立ちやすいです。そこが調整できれば、より実用的な技術になると思います。

浦山:

制作途中のキャプチャ画像を用意しているので画面に映していきますね。

タカオ:

この画像に関してはOKな部分です。しかし、動画の中では一部でノイズが非常に激しくなってしまう箇所もありました

小野:

成功した映像だけをお見せするのはフェアではないと思うので、課題が見える途中成果物も紹介します。これがまさにその例ですが、ちらつきがひどく、見るに堪えない部分がありました。スクリーンショットなので伝わりづらいですが、さきほど述べた連続性が維持できていない状態の典型例です。

技術的には、1枚1枚にスタイルを貼り付ける工程があるのですが、3Dのシャドウやハイライトの認識が正確に行われないと、このようにちらつきが発生してしまいます。これが現時点での課題のひとつです。

タカオ:

さらに、このスタイル転写の処理に使用する画像データの生成にも時間がかかってしまったのも問題点です。これが改善されれば、データの取り回しがもっとスムーズになるのではないかと感じました。

浦山:

こうした現場からの課題を踏まえた意見が次に繋がると感じますが、プロデューサーの視点でこのプロジェクトをどのように総括されますか?

史:

もちろん、これを商業的に活用して形にしていくことが最終的な目標です。今回のプロジェクトを通して多くの課題が明らかになりましたが、それ以上に、どう活用すれば利点を生かせるのかも見えてきました。

プラス面としては、この技術が遊技機やゲームの特別な映像、例えば「大当たり」の瞬間のような場面で効果的に使える可能性があると感じています。また、アーティストの絵を基によりいっそう忠実に実現できる可能性が高まるのも非常に大きな利点です。誰かが見よう見まねで作るのではなく、オリジナルの表現をダイレクトに映像に反映できるのは大きな魅力だと思います。

例えば、有名なクリエイターとコラボし、その人の特有のスタイルを反映したシーンを作ることも可能だと考えています。一方で、現在はまだコストが高いので、その点を解決する必要があると感じています。

浦山:

課題が多いのは確かですが、それを乗り越えることで新しい可能性が広がるというのが、今回の実験映像の大きな意義になります。将来の発展に期待したいです。

成果のPR展開

浦山:

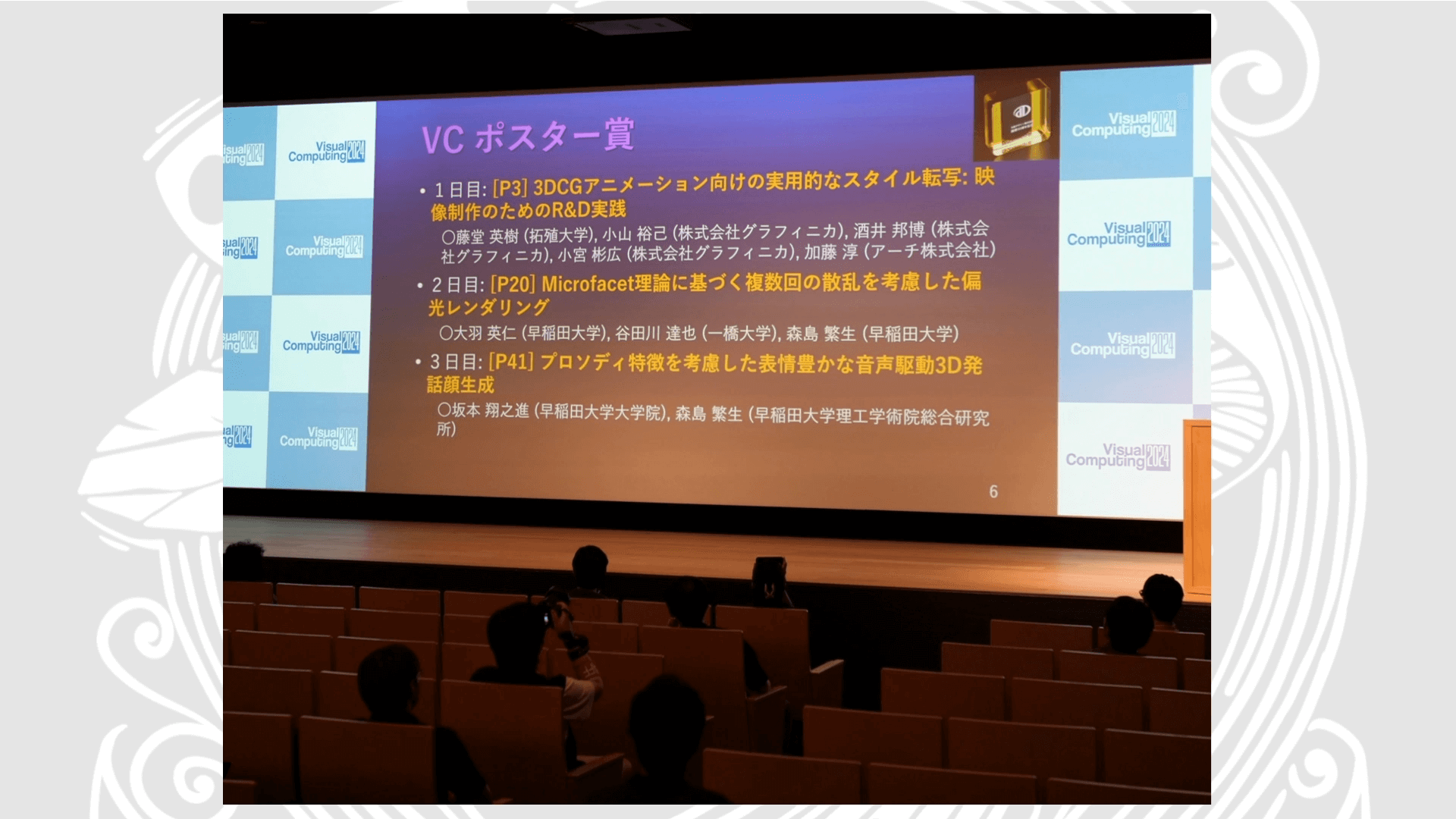

次に、今回の成果のPR展開についても触れていきます。通常の映像制作であれば、完成した映像を納品した時点で、私たちの仕事は一区切りとなります。しかし、今回の映像についてはそれに留まらず、スタイル転写技術の研究成果をまとめた論文発表も行っています。

これにより実験映像としてだけでなく、技術開発の側面も広くアピールすることができました。このような形で、映像制作と研究成果の両側面からPR展開できたという事も紹介させて頂きます。付加価値として加える取り組みもできることを紹介します。

2024年9月に実施された、国内最高峰の学術研究シンポジウム「Visual Computing 2024」に於いて、ARCH×Graphinica合同技術研究「3DCGアニメーションのルック開発」発表が、優秀な発表に与えられる「VCポスター賞」を受賞しました。またこの発表について、情報処理学会CGVI研究会からも「優秀研究発表賞」を同時受賞しました。

もちろん商業映像に活用する為の課題は多く残っていますが、今回のプロジェクトを通じて、技術的な挑戦が学術研究シンポジウムでの評価につながったことは、大きな成果だと思っています。

『SIGGRAPH Asia 2024』という、コンピューターグラフィックスやインタラクティブ技術に関する世界的なカンファレンスおよび展示会が、2021年以来3年ぶりに東京で開催されることになりました。今回の技術成果についても、R&Dチームが登壇発表の機会をいただいています。

SIGGRAPH Asia 2024では、研究成果の発表が主な内容となりますが、クリエイティブチームの活躍についてもぜひPRしておきたいとのことですので、史さんからコメントをお願いします。

史:

小野さんは現在、次回の大きな劇場監督作品に向けて準備を進めています。詳細はまだお伝えできませんが、期待していてください。また、撮影監督のサイトウタカオ氏も引き続き小野監督とタッグを組んでいます。この2人の息の合ったコンビネーションで、素晴らしい映像を作り上げていくと思いますので、ぜひご期待ください。

浦山:

今回ご参加の皆さんは、今後作品が完成した際に「あの時のスタイル転写技術がここで活用されているのでは?」と感じるようなシーンを見つけられるかもしれません。これからの活躍にもぜひ注目してください。

Q&A

Q1. 今回の作業フローでBlenderを選択した理由や、3Dソフト側で制御するメリットについて詳しく教えてください。また、中間ソフトを利用する場合との違いについてもお聞きしたいです。

今回のBlenderを用いたワークフローには、主に2つの大きな特徴があります。まず、スタイルを実現する際に、特定の表現に特化した技術開発が一切不要であったことです。また、アーティストの直感的なアイデアをその場で試せる環境が整い、現場で自由にトライアンドエラーができるようになりました。

従来のルック開発では、シェーダや3DCGの専門知識をもったスタッフがニーズを取りまとめ、多大なコストをかけてひとつのルックを開発していた為、後戻りが困難で、試行錯誤にも限界がありましたが、調整が気軽に行えるようになったのは非常に大きな進歩です。

Q2. この作品が実験映像テストという特殊な位置づけであるため、一般的な作品とは異なる展開になると思いますが、その展開の仕方についてどのようにお考えでしょうか?

今回の作品に関しては完成映像を視聴者に届ける事、及び研究成果を発表するという所に重きを置いています。今後の展開としてはSIGGRAPH ASIA 2024でのTechnical Communications部門での登壇を予定しています。併せてこの技術をさらにブラッシュアップする為の別の展開についても検討中であり、取り組んでいく予定です。

※SIGGRAPH Asia 2024の「Technical Comunications」において、12/5に発表したアーチ×グラフィニカ合同研究「スタイル転写技術」が、「Best Paper Award」(最優秀論文賞)を受賞しました。

https://www.graphinica.com/news.html?itemid=1474&dispmid=455