9月23日(土)に開催された「あにつく2023」より、「アニメCG キホンのキ」のイベント内容をご紹介します。

ウェビナー概要

アニメCG キホンのキ

「CGの仕事」といってもコンテンツによってその内容は千差万別。

なんとなくのイメージはあるものの実際の現場で、スタッフとしてどのようなことをやることになるのかわからないことも多いと思います。

今回はCGの仕事の中でもアニメ制作に置けるCGの仕事とはどのようなことをやるのか、シャフトでの作品制作を通して、アニメ用語にも触れながら実際に行っているCG作業の解説を行います。

【主催】株式会社Too

【特別協賛】オートデスク株式会社

【協賛】キャノン株式会社、

株式会社ピー・ソフトハウス、

株式会社フォースメディア、

株式会社ワコム、

Wasabi Technologies Japan合同会社

【後援】CG-ARTS

【講師】株式会社シャフト 島 久登氏

概要紹介

本日の講演タイトルは、「アニメCG キホンのキ」です。株式会社シャフトも、今年で『あにつく』3年目の登壇になりました。CGに関する技術面に関しては他社様がハイレベルな講演をされているため、同じような内容を避ける目的も含めて、私からはCGで仕事をするための知識や姿勢にフォーカスして話をしていきます。

基本的にはこの目次に沿って進めていきます。

登壇者プロフィール

改めまして、株式会社シャフトで3DCGディレクターをしている島久登と申します。経歴としては、2005年に制作進行として入社して、一身上の都合で1度退社しました。その後2015年に3DCGスタッフとして復職し、2018年から3DCGディレクターとして働いています。

また、社内のデジタル化の推進やそれに伴うワークフローの構築、インフラ整備の担当なども行なっています。代表作は、画像にあるように『傷物語』や『Fate/EXTRA Last Encore』、『物語のシリーズ』、『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』、『五等分の花嫁∽』などです。

アニメ基本知識

最初に、「アニメの基本知識」について説明します。3Dの話がメインの「あにつく」でアニメの基本知識を話す理由は、弊社が2Dアニメーションがメインのスタジオだからです。そのため、3Dの位置付けは「2Dをどのように生かすか」や、「画面作りの中でどのように3Dを活用するか」というアプローチになります。

また、今後アニメ制作関係の仕事をしたい方向けの内容が中心になります。3Dの前段階として2Dの作り方を知らないと、さまざまな不具合や問題を起こしてしまいます。そのための基本知識の説明というわけです。

アニメのワークフローとは?

次に、「アニメのワークフロー」について説明します。画像にある通り、今現在でも紙と鉛筆を使ってフィルムカメラで撮影していた当時のワークフローを踏襲しています。そのため、1950年代~1960年代のアニメの時代から大きく変わっていません。そこに後から3Dが入ってきたため、やり方はどうしても無理やりになっています。そのため、3Dが2Dにマッチしていくことが求められるというわけです。

もう1つの問題として、アニメの作り方がルール化がされてないことも挙げられます。「こういう風に作ろう」というアバウトな枠はありますが、各社によってもルールが違います。細かいやり方が何パターンも存在しているため、何が正解か分からない状態でアバウトに作業しているスタッフが多いのも事実です。

制作会社でのワークフローの骨子

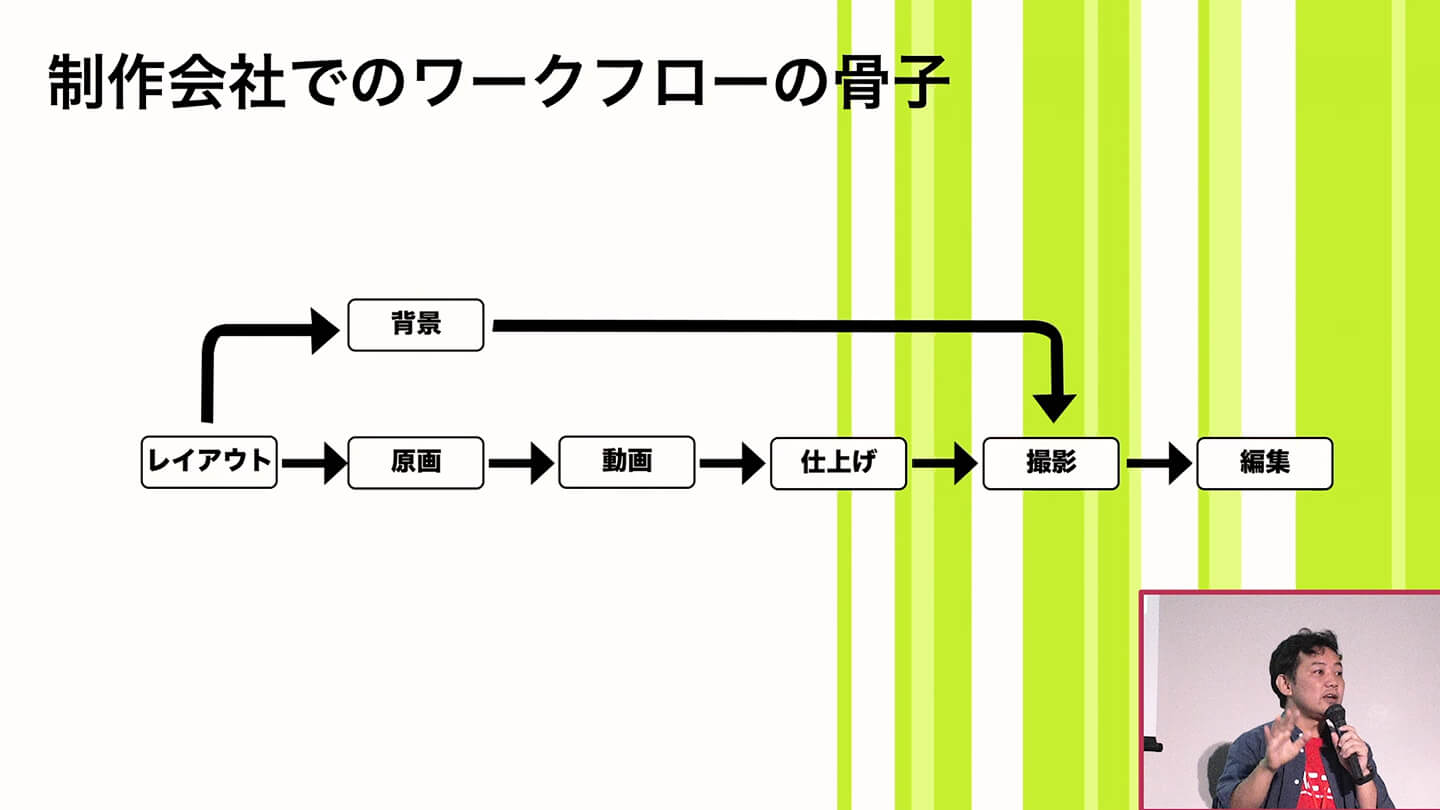

「制作会社のワークフローの骨子」について、簡潔に説明します。画像では「レイアウト」からスタートになっていますが、レイアウトの前には企画や絵コンテを作る段階があり、その前にはシナリオを作る段階やキャラクターや背景などをデザインする段階があります。そして、「編集」の後にはアフレコなどの音を入れる段階があります。今回は、そのあたりに関する詳しい記述は割愛します。

このワークフローの中でも、厳密にいうと背景や原画の中でも細かく分けられることがありますが、これはあくまでアニメーション制作の流れのイメージだと思ってください。基本的には左から右に流れていく作業ですが、チェックバックの際には左に戻ることもあります。

現状のアニメーションにおける問題点

次に、「アニメーションにおける問題点」について説明します。前述の通り昔に作ったワークフローを踏襲しているため、今現在でも紙と鉛筆で絵を描く作業は一定以上の割合で行なわれています。作業の割合は異なると思いますが、これはおそらくどこの会社でも共通です。

そのため、紙をデジタルに変換するという作業が発生します。紙をデジタルに変換する時に気を付けることを知っておかないと、3Dの立場としてはマッチングができません。このあたりが非常に大きな問題点になります。デジタルデータとして扱わなければいけないというのが現状のアニメーションの作り方ですが、デジタルデータの知識格差がとても激しいのが現実です。

紙と鉛筆で描いていた時代の方達が現役スタッフにもいますが、そういった方ほどデジタルに疎い傾向があります。そのギャップを埋める方法に対して、日々頭を悩ませているというわけです。しかし、新人や若い人であればデジタルに詳しいというわけでもありません。業界としてデジタルに関するリテラシーが一定レベル以上にならないと、アニメーション業界のフルデジタル化は難しいと個人的に考えています。

シャフトにおけるデジタル化の取り組み

ここからは、弊社のデジタル化への取り組みについてお話しします。

共通フォーマットの策定

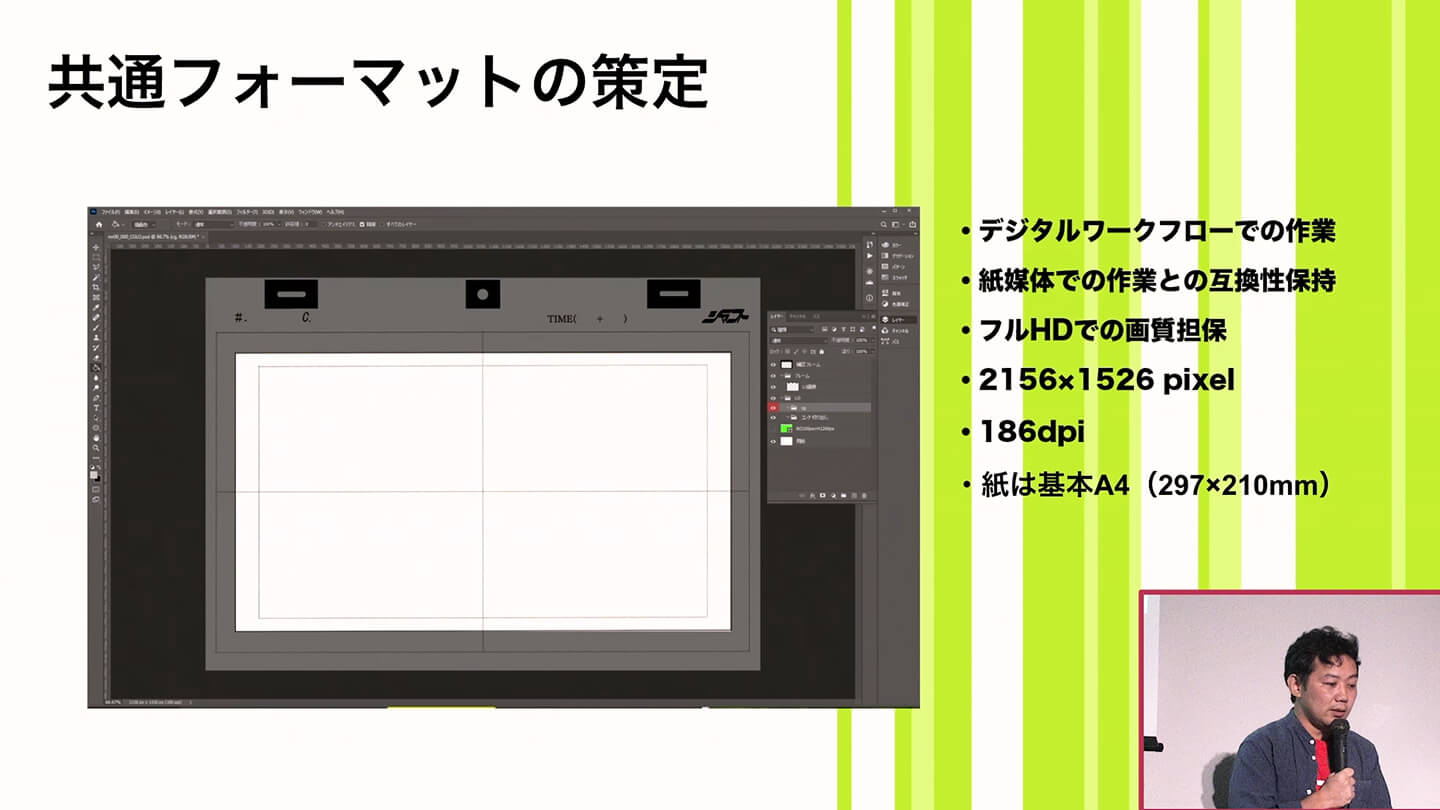

まずは、フルデジタルに対応するための「共通フォーマットの策定」を行ないました。最初のレイアウトの作業から、フルデジタルで描くという変更です。『CLIP STUDIO PAINT EX』などの作画ができるツールを使い、コンポジット撮影まで紙を使わずに全てデジタルのみでできるかたちを目指してスタートしました。

しかし、紙はまだ存在するため、紙とデジタル間の互換性を保持しなければいけないということになりました。紙は紙、デジタルはデジタルという分け方は分かりやすいですし、実際にそういう対応をしている会社もあると思います。しかし、現実問題として同じ環境だからキレイに分けられるというわけでもありません。そのための互換性の保持というわけです。

その他の対応として、フルHDでの画質担保や2156×1526ピクセル、186dpi、紙は基本A4という共通フォーマットを策定しました。

デジタル作画への取り組み -問題点への取り組み-

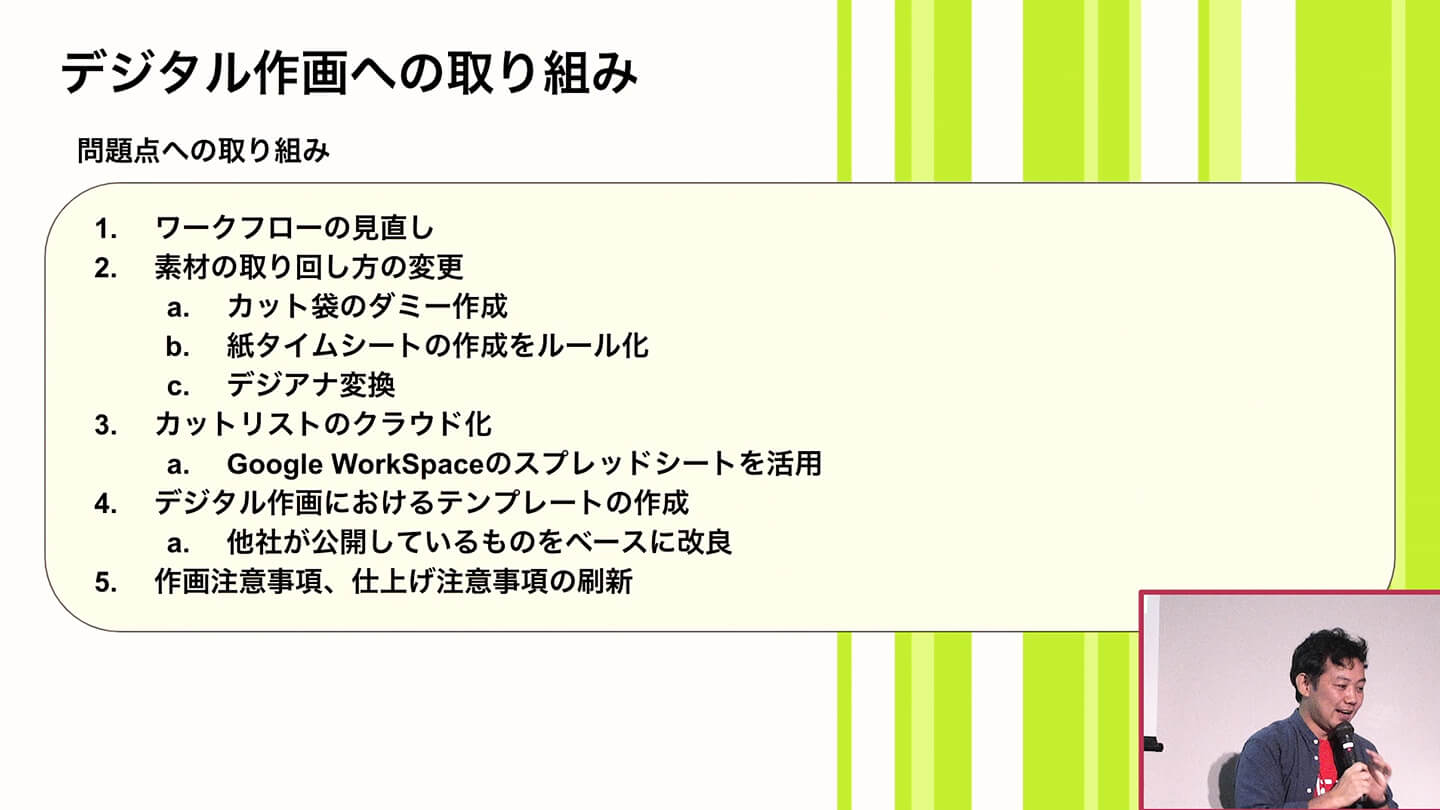

次に、デジタル作画への取り組みについて説明します。問題点は、共通フォーマットに関わること以外にも存在しています。それら問題点へのアプローチ方法は、画像に書いてある通りです。

まずは、「1. ワークフローの見直し」です。今までは紙のワークフローでしたが、デジタルに変わる際にデジタルに合うフローに変更しました。また、デジタルデータを紙のスタッフに戻すケースでの使用ソフトや変換方法などに関して、細かいワークフローの見直しを行ないました。

次に、「2. 素材の取り回し方の変更」です。素材を次のスタッフに渡す時、「カットを動かす」という言い方をします。アナログの素材の場合は、カットを動かす時にどの仕事が誰のところにあるのか、実際のモノがあるため分かりやすいというメリットがあります。

一方で、デジタルデータはモノ自体があるわけではないため、目視で分かりづらいというデメリットがあります。そのため、デジタルに変更した当初はわざわざダミーのカット袋を作り、実際に仕事が見えるようにして動かしていました。

また、紙タイムシートの作成に関するルール化も行ないました。タイムシートとは、実際にキャラクターを動かすタイミングなどが書かれた指示書のことです。タイムシートも紙で書かれているため、その扱い方に対してもルールを作成しました。

次は、「3. カットリストのクラウド化」です。弊社はGoogle WorkSpaceを使っているため、スプレッドシートでカットリストをクラウド化し、誰でも最新の状態が見られるようにしました。ITリテラシーがある方からすると嘘みたいな話かもしれませんが、以前はカットの管理をExcelで行なったりしていました。カットを回している制作進行しかカットの状況が分からないブラックボックス化が起こったこともあったため、対策としてオープン化を図りました。

4つ目は、「4. デジタル作画におけるテンプレートの作成」です。作業の際のフォーマットなどが書かれたテンプレートを作成して各作業スタッフに配り、その内容に合わせて作業する流れに変更しました。

デジタル作画への取り組み -3DCGを活用した表現への取り組み-

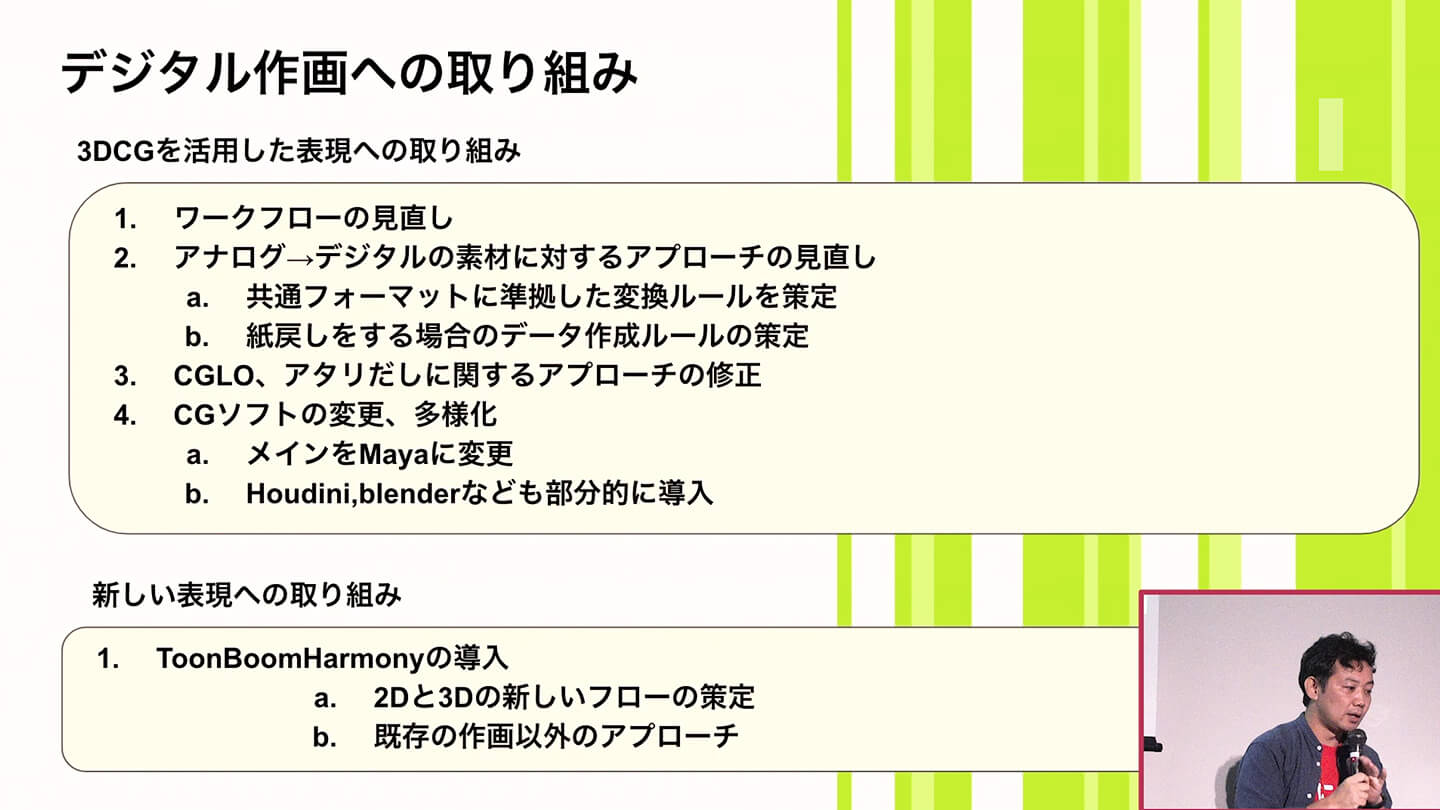

次は、3Dの部分に関する内容です。こちらでも、デジタル化に合わせてワークフローを再度見直しました。

そして、「2. アナログ→デジタルの素材に対するアプローチの見直し」です。基本的にはアナログ素材に対して、CGのデジタルデータを合わせるという考え方でやっていました。そこで、共通フォーマットに準拠した変換ルール策定や、デジタルデータからプリントアウトして紙に戻す「紙戻し」をする場合のデータの扱い方に関してルールを策定しました。

次に、「3. CGLO(レイアウト)、アタリだしに関するアプローチの修正」と「4. CGソフトの変更、多様化」です。弊社では、数年前まで『LightWave 3D』という古いアニメーションの3Dソフトを使っていました。しかし、そのソフトでは表現の限界があったため、今では3Dのメインソフトを『Autodesk Maya』に変更しています。その他にも、『Houdini』や『Blender』などを部分的に導入することで表現の拡張を図っています。

新しい表現への取り組みとして、弊社は昨年静岡に新しいスタジオを作りました。静岡ではToonBoomアニメーション社の『Harmony』という作画からコンポジットまでできるソフトを導入していて、2Dと3Dの新しいフローの策定や既存の作画以外のアプローチなど、さまざまなことに取り組んでいます。

作業環境1

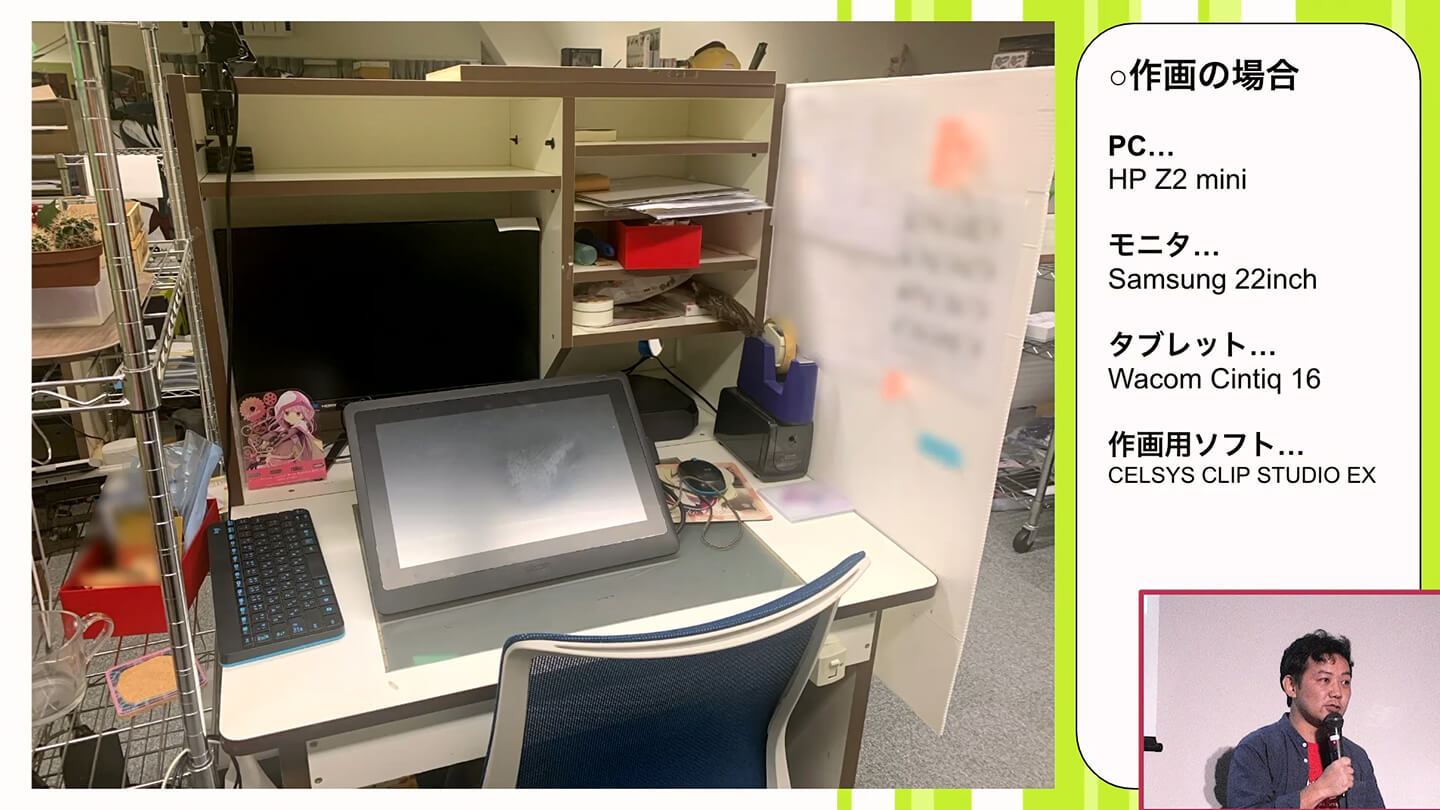

実際の作業環境を紹介します。あくまで一例ですが、画像のようなセットで作業をしています。

PCはHPの『Z2 mini』です。今はモデルが変わっていますが、右側の鉛筆削りの後ろにある黒いのが本体です。当時としては小型で使いやすいモデルでした。基本的に作画とハイブリッドでの作業が必要で、アナログとデジタルの両方でできなければいけないというのが導入当時の命題だったため、作画机に置いた時に邪魔にならないという前提のもと選定を行ないました。そういった理由から、小型のモデルを使っています。

導入から3〜4年ほど経ちますが、故障も無くいまだに現役で動いています。以前はWacomの『MobileStudio』でしたが、バッテリーが熱くなりすぎて火傷してしまうなどの不都合がありました。描く時に右手を画面に置くのですが、熱くなったバッテリーが近くにあるせいで作業ができないという批評があったため、その後にこのセットを導入しました。

また、サムスン製のモニターは、作画机上に置くために基本的に22インチにしています。作画スタッフは作業時にキャラクターのデザインなどを見ながら作業をするため、その確認用のモニターです。実際に作業する液晶タブレットは、Wacomの『Cintiq 16』です。作画用のソフトに関しては、CELSYSの『CLIP STUDIO EX』を使っています。これを基本的なセットとして、各作画スタッフに機材を渡しています。以上が弊社のデジタル環境です。

必要になる知識

ここからは必要になる知識について、仕事内容などを具体的に話していきます。

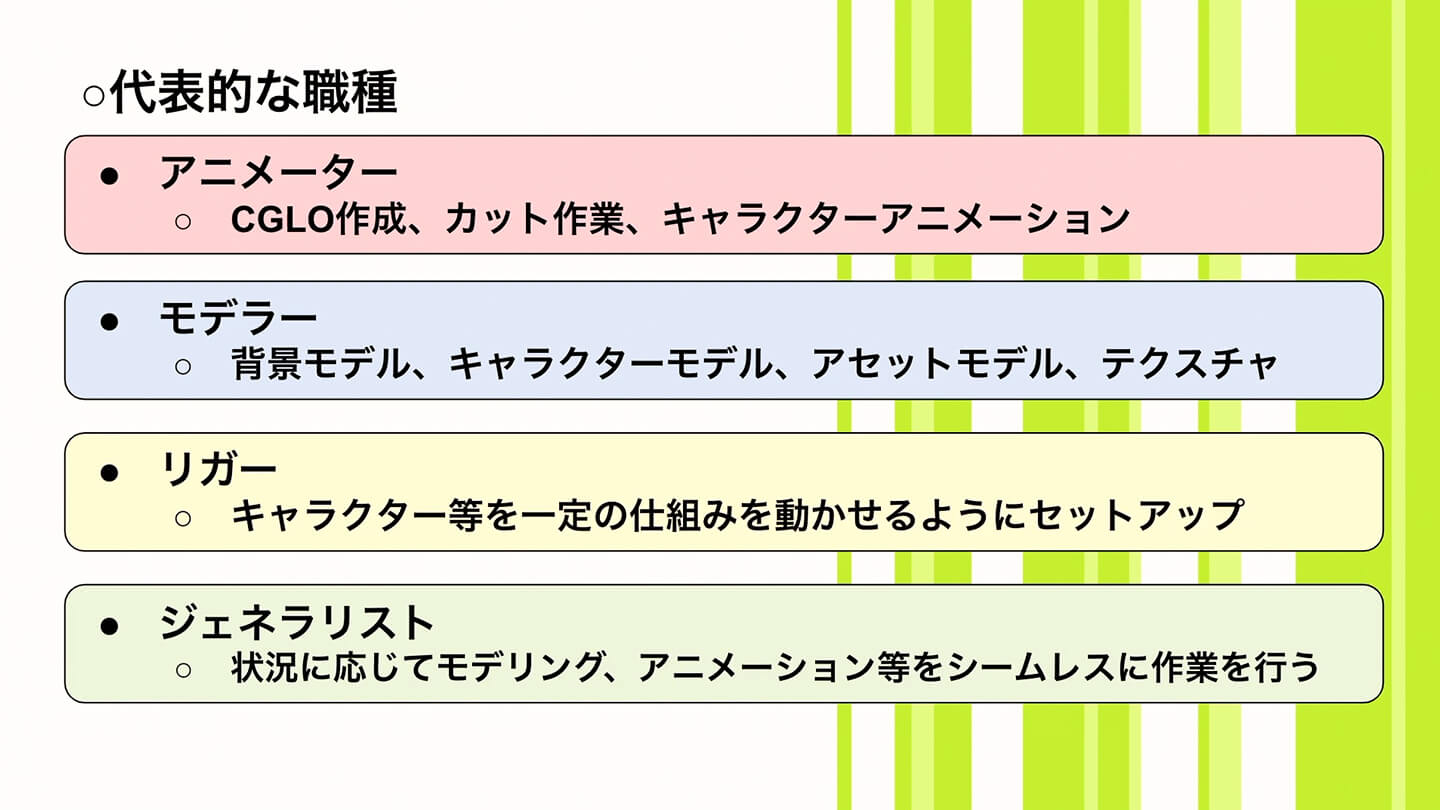

代表的な職種

アニメーターとモデラー、リガー、ジェネラリストの4つが、CGスタッフとして募集がある代表的な職種です。アニメーターとモデラー、ジェネラリストの募集が多いのに対し、リガーはテクニカルな内容になることも多いため、リガ―のみ募集をかけることは少ない印象です。

個人的には、アニメーター希望の方が多い印象があります。アニメーターという仕事に対して「キャラクターを動かす」というイメージがあると思いますが、当然それ以外の仕事もあります。

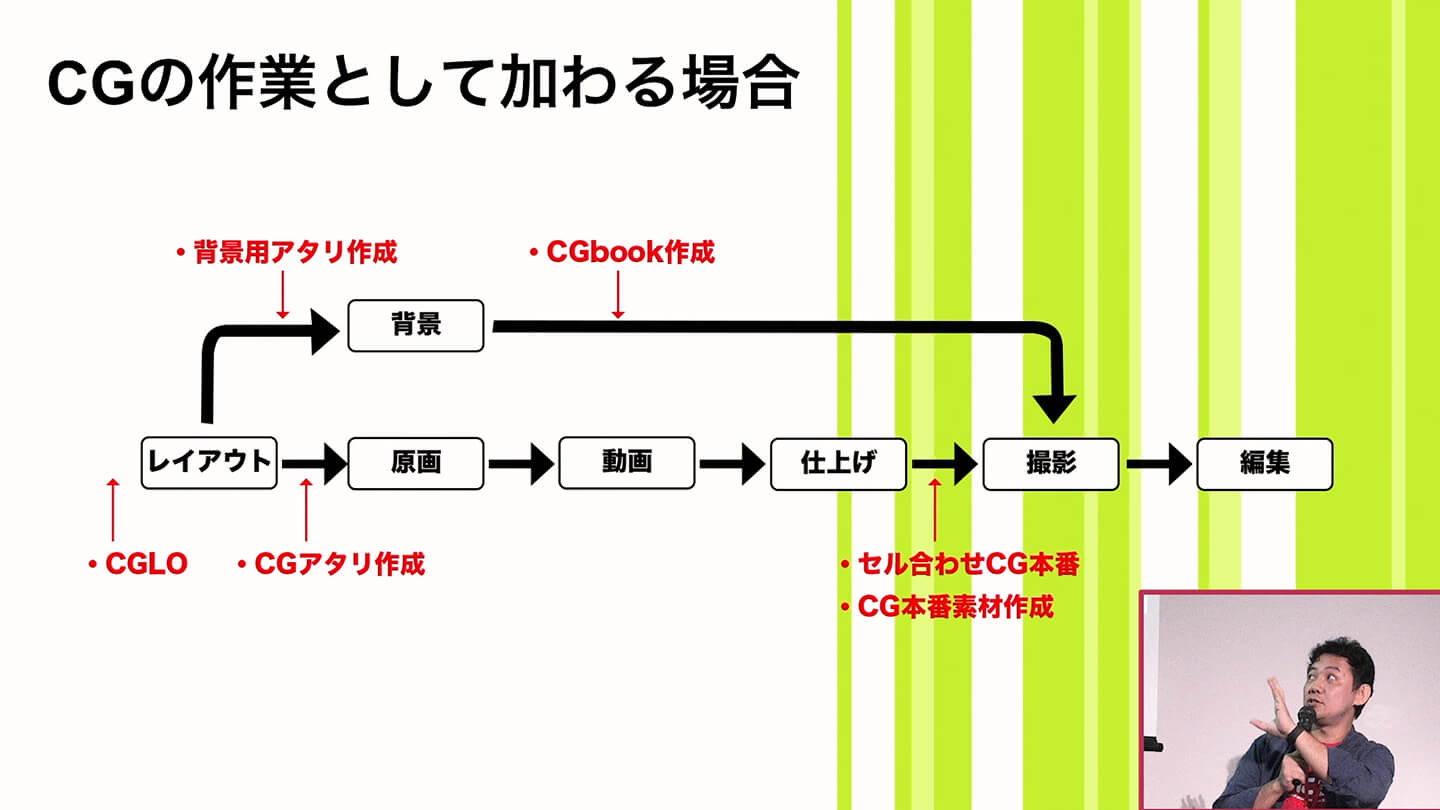

CGの作業として加わる場合

画像のフローにある通り、作画作業の隙間にCGが関わります。また、赤字のところは基本的にアニメーター、もしくはジェネラリストがやる作業です。ジェネラリストと聞くと格好良いですが、言い換えると「CG業界の何でも屋」です。アニメーションからモデリング、リギングまで、何でもやる職種です。

そして、CGはこの赤字の作業を全てやるわけではなく、カットによっては特定の作業が無いことがあります。あくまで、こういう作業が存在するというイメージを持つための参考資料だと思ってください。

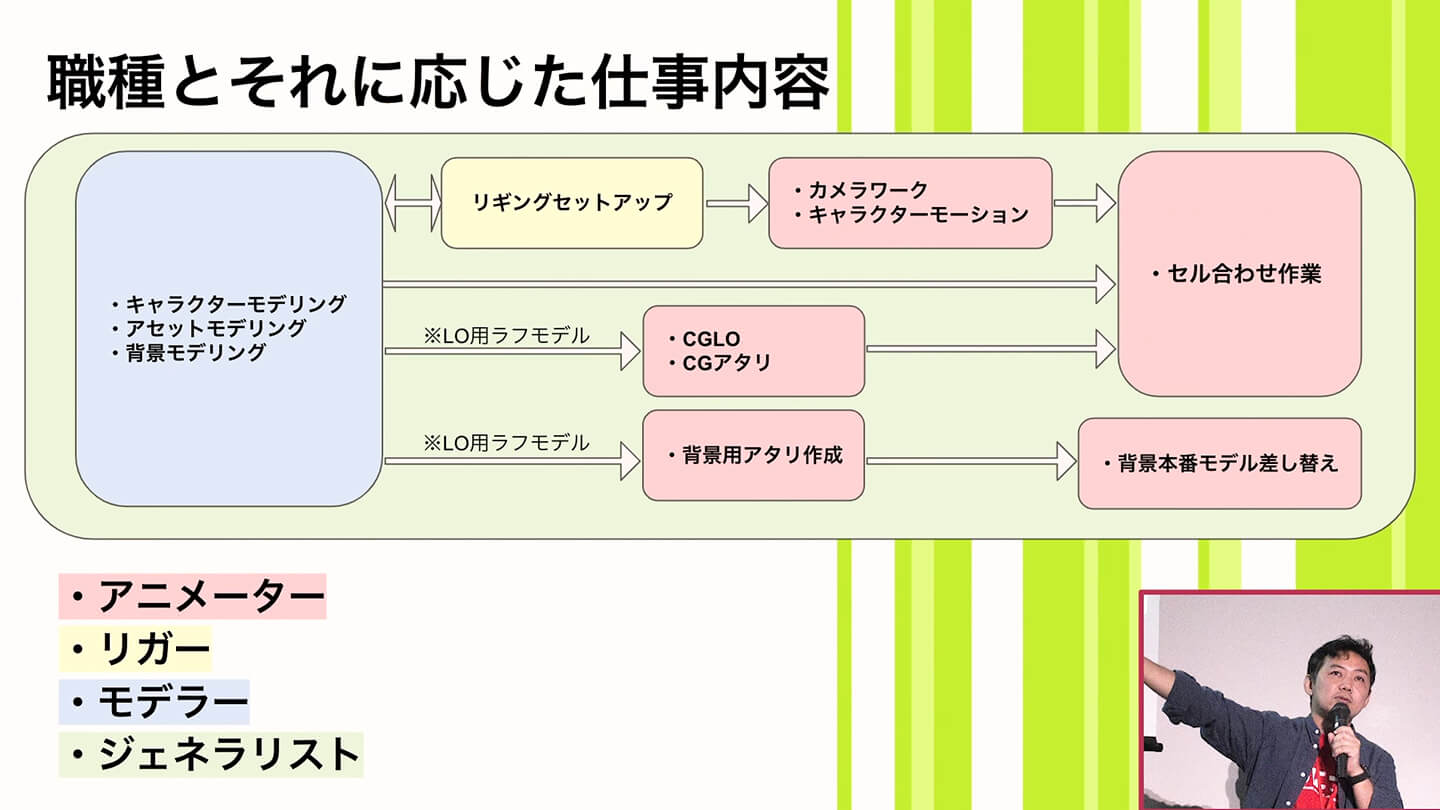

職種とそれに応じた仕事内容

次に、職種と仕事内容について説明します。赤ハイライト枠の部分がアニメーターの仕事です。そして、アニメーターがレイアウトを作成する前の段階に、モデラーにモデリングの発注が来ます。モデラーの仕事はそこから始まります。

言い換えると、モデルが無い段階ではアニメーターには仕事がありません。しかし、複数の仕事が同時に動いているため仕事が無いということにはなりません。同じタイトル内の違う話数や全く違うタイトルなど、アニメーターは日によって違うタイトルや話数の作業をすることがあります。

その間に、モデラーがキャラクターのモデリングや背景のモデリングを行なっています。モデリングができると、キャラクターを動かすためのリグを仕込む必要があります。モデルができたらキレイにリギングができるというわけでもなく、リグを仕込むためにモデルを修正するケースもあります。そのため、画像左上の青ハイライト枠と黄色ハイライト枠間の矢印が双方向になってます。その段階を通過するとアニメーターにモデルデータが渡されて、それをもとにカットの作成に入っていくという流れになります。

次に、青ハイライト枠から伸びている下2つの矢印の上に書いてある「LO用ラフモデル」について説明します。モデルが出来上がるまで次の作業ができないとなると、2D作画の作業が停滞してしまう可能性があります。そこで、モデラーが本番用のハイディティールではないレイアウト用のモデルを作ることで、アニメーターがレイアウトを組むことができます。組んだレイアウトを作画のアニメーターに渡して、それを基にアニメーターが作画をするというフローが最近よくあるパターンです。

作画のスケジュールは結構タイトなことが多く、動き出してからレイアウトを切っていくまでの時間は短めです。スケジュールを止めないようにするためにも、こういう作業方法になっています。

厄介なのは、右上にある「セル合わせ作業」です。作画のセルが出来上がってから撮影をするまでの間に、セルに対してCGを合わせていかないといけません。最近よくあるのは、戦闘時にキャラクターが持っている武器です。手で持っている武器を全てセルに合わせてCGでもう一回置き直していて、それをコンポジットで合わせています。

これが時間的にもタイトなため、素材が入ってからすぐに出さないといけません。本当に時間のないケースでは、作業時間が1日もないこともあります。そういった点では、CGアニメーターはスピード勝負で仕事をしないといけないケースが多いと言えます。スピードで勝負するということは人員も必要になるため、必然的に求人が多くなるというわけです。

外側を全て緑ハイライト枠で囲っていますが、ジェネラリストの仕事はこれら全てです。最初から最後まで全てやるわけではないですが、状況に応じてモデリングやアニメーション、リギングのどれかをやるということです。仕事の範囲としては、全般的に関わる職種になります。

デジタルに関する基礎知識

知っておいてほしいことに、デジタルに関する基礎知識があります。

ハードウェアについて

ハードウェアやソフトウェア、データなどに関する基礎知識を持っているとありがたいです。CGスタッフとして入ってくる人の中には、パソコンやデータのことが分からないという人もいます。

ハードウェアに関する知識があると、レンダリングの際に使われるパソコンのパーツや、シュミレーションを掛ける際の負荷について理解できます。理解をしていると改善方法なども提案できるため、知っておいてもらえると非常に助かります。もちろん、原因不明のエラーが出た場合は会社のシステム管理に頼れます。しかし、自分が普段使っているマシンくらいは、作業環境や負荷についてある程度の判断ができるレベルの知識は持っておくといいと思います。

ソフトウェアについて

次にソフトウェアについてです。メインのソフトウェアは画像にある以外にもたくさんありますが、自分が使っているソフトに対して、できることや得意分野などを知ることも重要です。メインソフトウェアやテクスチャ・コンポジットは多めに書きましたが、レンダラーは書き出すとキリがないので『Arnold』と 『Pencil+』だけにしています。

特に学生の方に言いたいのは、「Blenderがいいと言われてるからBlenderにする」と決めるのではなく、就職したい会社が使っているソフトを調べてくださいということです。企業で求めているのは、社内で使っているソフトで作業ができる人です。社内で使われているソフトを扱える方は採用されやすいため、そこを基準にソフトを選んでください。その上で、サブスキルとしてBlenderやAfterEffectsを使えるのであれば理想的です。

ソフトの選び方は、「自分自身が何を選んでやっていきたいか」を考えてください。とはいえ、学びやすく触れやすいという点ではBlenderは無料だったり、Houdiniも自由に使えるライセンス形態があったりします。使用期限がないため触りやすく、これらソフトの中で優位性は高いです。また、学生はAutodesk製品を無料で使えるため、そちらも非常に有益です。

とはいえ、前述の通りまずは今後の目標に応じて考えてみてください。

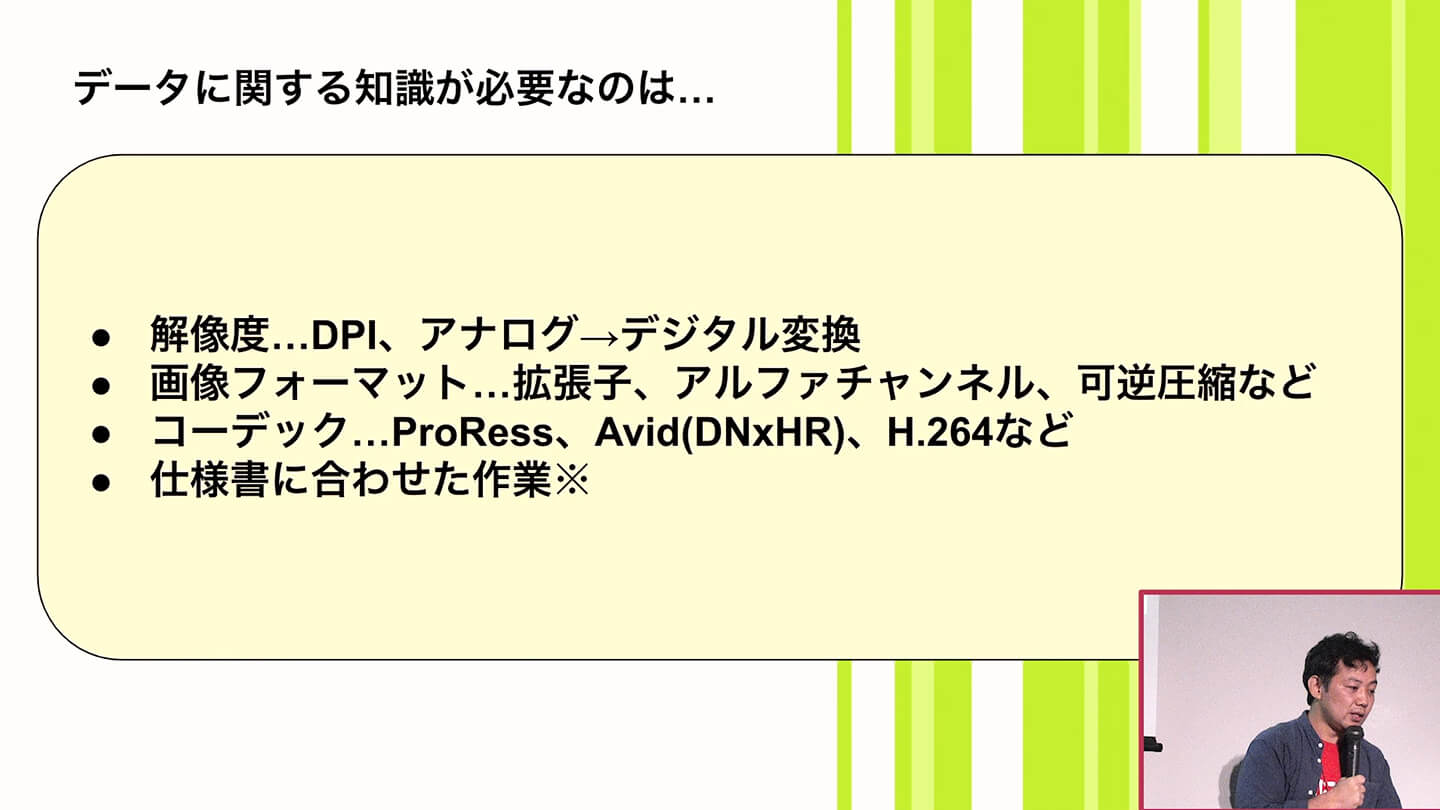

データに関する知識について

次に、データに関する知識についてです。作画もやっているアニメーションスタジオで3Dをやりたい場合に起こりえるのが、解像度の問題です。そのため、DPIやピクセルの相関関係、アナログからデジタルへの変換について知っていると後から困ることが少なくなります。

次は拡張子「.○○」の部分、画像のフォーマットについてです。拡張子の種類やアルファチャンネルに関する内容、カラープロファイルに関することなど、自分達がやり取りしやすいデータ形式などを知っておくことも重要です。

さきほどのソフトとも関連しますが、特定のレンダラーでは決まった拡張子でしか出せないという制限があり、そのせいで不具合が出ることもあります。仕様を知っておくと、「その場合は別のソフト使わなきゃいけない」ということを考えられるため、求められる知識の1つになるというわけです。

次に、「可逆圧縮」の説明をします。可逆圧縮とは、データ圧縮後にもう一回元に戻すことができるデータのことです。反対に、JPEGのような一度圧縮してしまったら元のデータに戻すことができないデータのことを「非可逆圧縮」といいます。そのため、映像業界では基本的に非可逆圧縮のデータは扱いません。

最後の仕様書に合わせた作業に関しては、実際に会社に入ってから考えることです。3DCG作業は必ず求められているものに対して作るという作業になるため、要求に合わせていくことが必要になるということを知っておいてください。

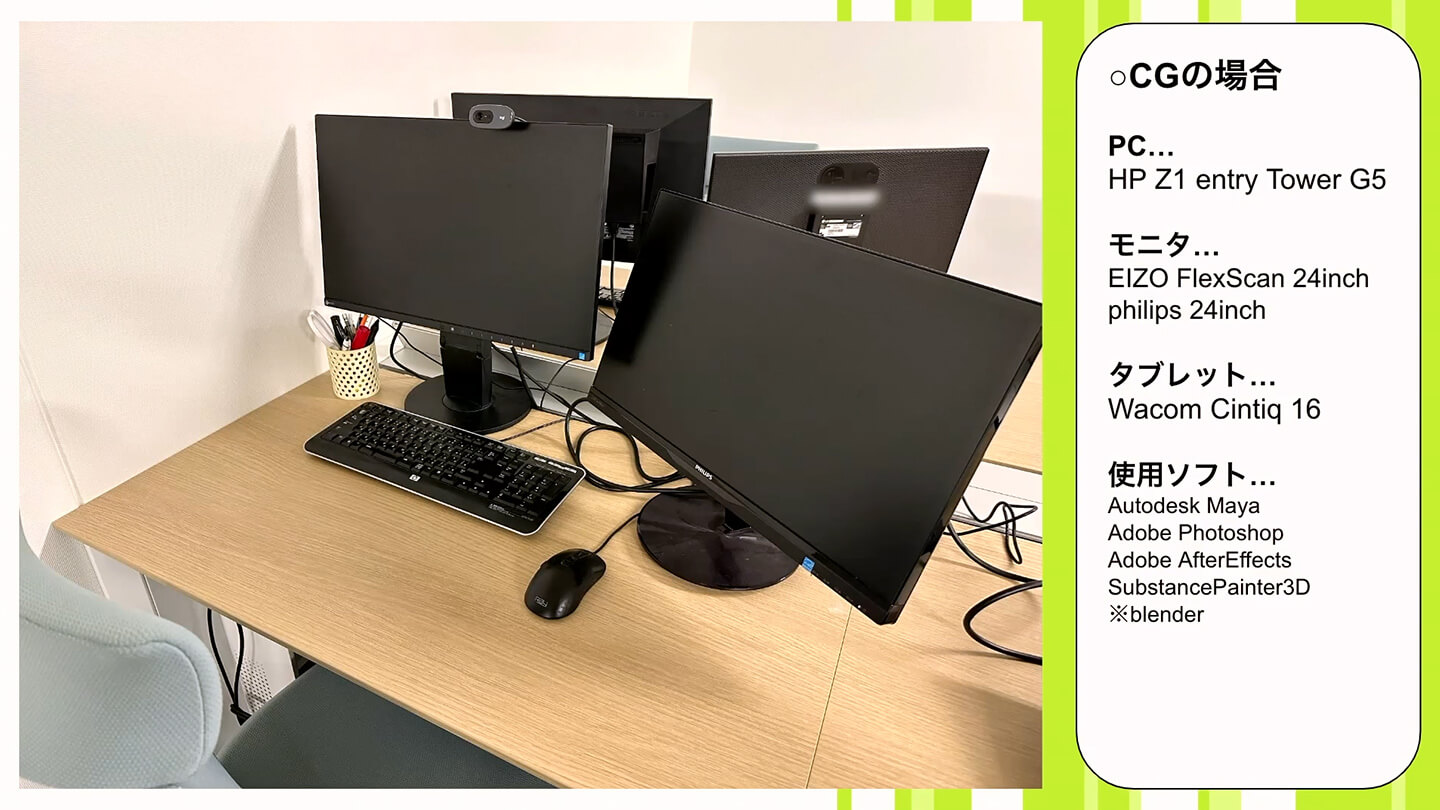

作業環境2

ここからは、弊社のCGの作業環境について紹介します。PCは、HPの『Z1 entry Tower G5』を使っています。中身の構成はCore i9で、32GBのメモリを積んでいます。ハードディスクが1TBかつ M.2も1TBのため、比較的高速のものを使っています。

しかし、この筐体は電源が小さくあまり負荷の高いものは使えないため、そういった使い方をしないことを前提に導入しています。モニターは、『EIZO FlexScan 24inch』とサブモニターという形です。

画像には映っていませんが、テクスチャリングを作る際はWacomの『Cintiq 16』を使っています。使用ソフトは「Autodesk Maya」や「Adobe Photoshop」「Adobe AfterEffects」「SubstancePainter3D」などで、中には「Blender」や「Houdini」を入れているスタッフもいます。

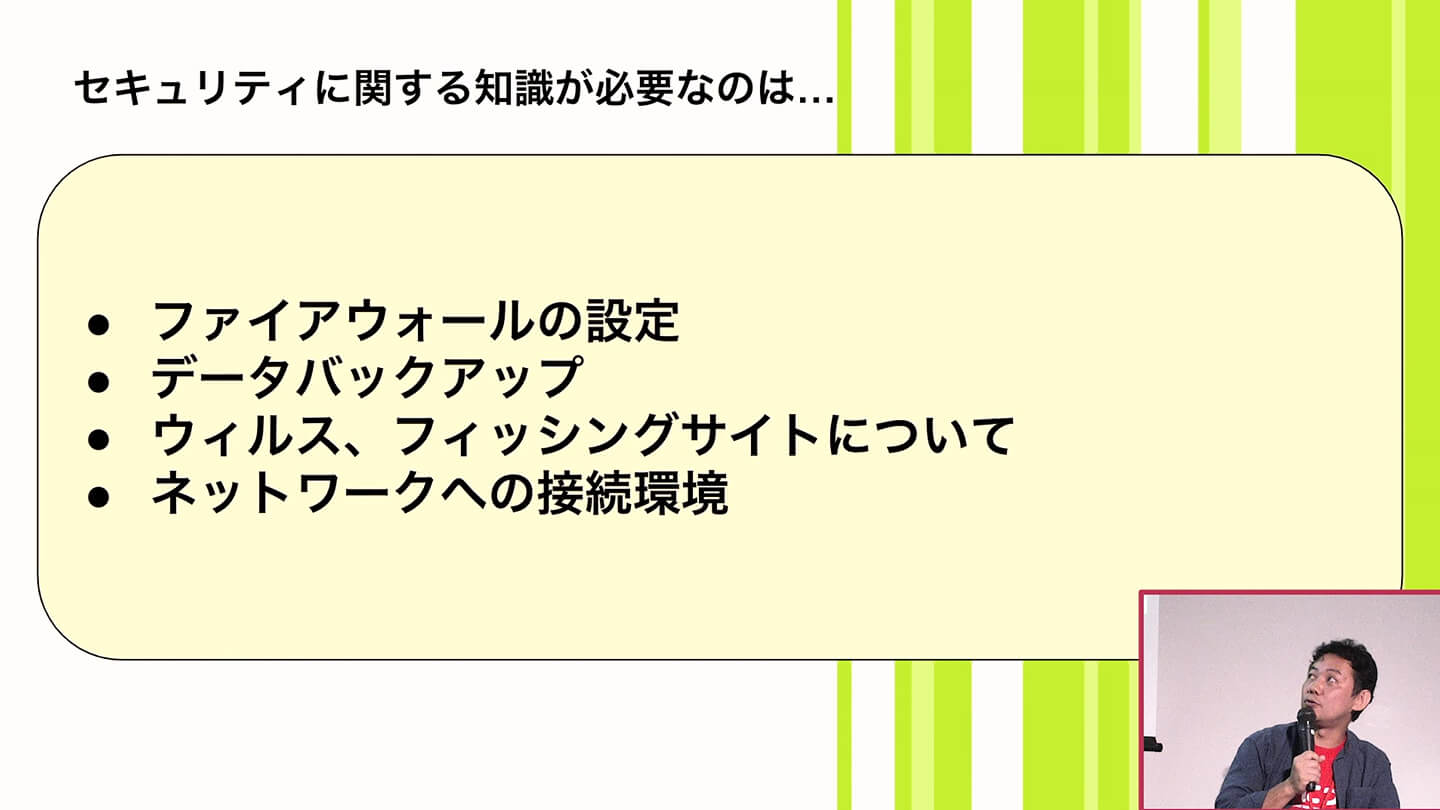

セキュリティに関する基礎知識

次に、セキュリティに関する知識について簡単に説明します。私たちが扱うものは著作物であり、作業段階では世の中に出してはいけないものです。そのため、流出を避けるためにもセキュリティの知識が必要になるというわけです。

学生にむけて

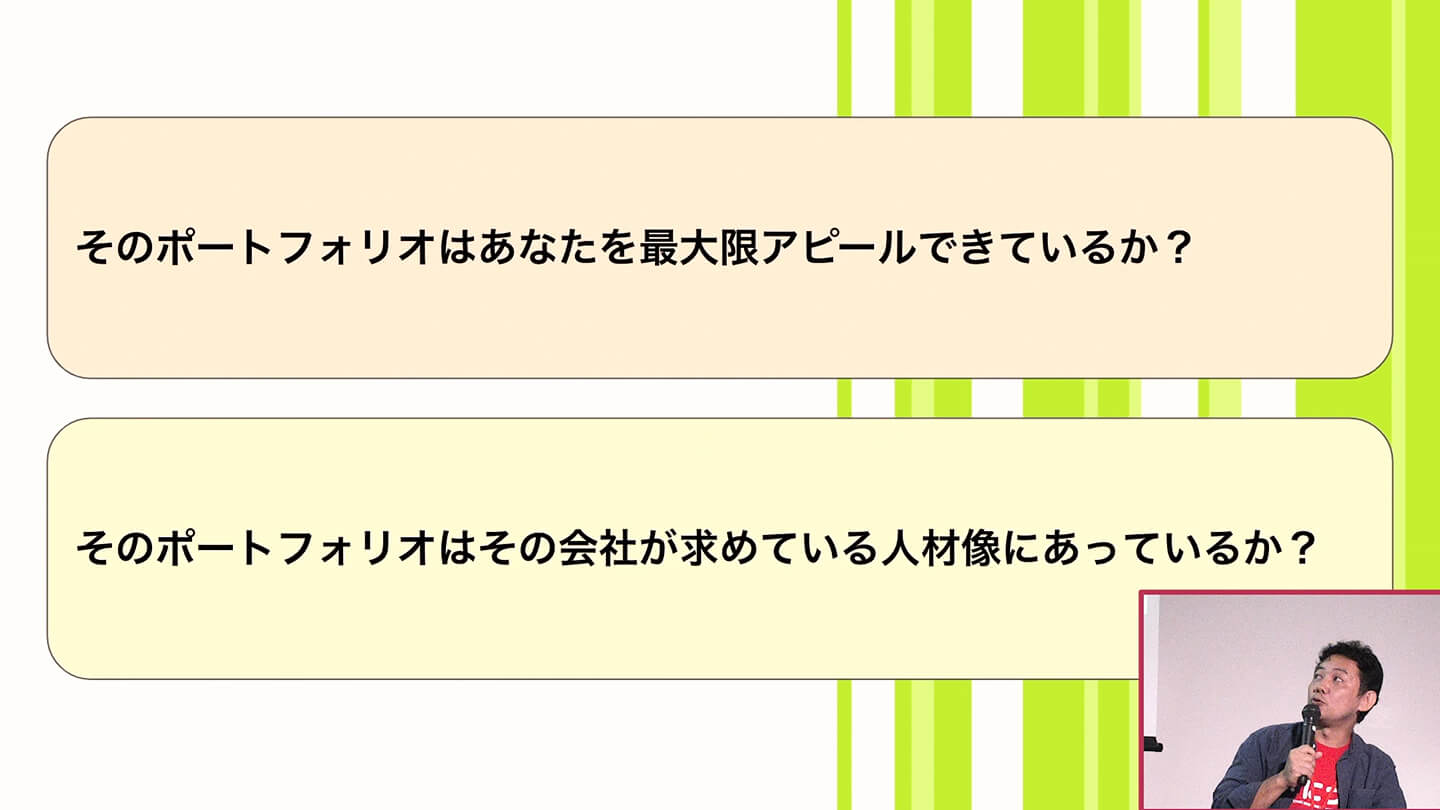

ポートフォリオについて

次に、学生の方に向けて少し話をします。私も、弊社に応募してくる学生の選考をしています。その時に思ったことが、画像にも書いてある「そのポートフォリオはあなたを最大限アピールできているか?」と、「そのポートフォリオはその会社が求めている人材像にあっているか?」の2つです。正直なところ、ポートフォリオがその人を一番アピールする内容になっているのか不明瞭なケースがあります。

学生の方の場合は、学校が作っているテンプレートのままのポートフォリオを送ってくる方が結構います。その中には、正直「で?」という感じになってしまう方もいます。自分が「何をしたいのか」ということにフォーカスして、もう少し考えて作った方がいいということです。中には、「それをやりたいのであれば別の会社の方がいいよね」という方もいたりします。会社を選ぶ際は、その会社の取り組みについてよく調べるということが重要です。

就職とその後

最後に、就職とその後についての話です。学生の方に対して、「就職が目標になってませんか?」と言いたくなることがあります。就職はあくまでもスタートです。これから就職する方は、まだスタートラインにすら立っていません。これから何十年も続くキャリアの中でもっと勉強をして、スキルを身に付けないといけません。就職を目標にせず、これから先自分がどうしたいのかをよく考えながら会社を選ぶことをおすすめします。

最後の最後に私からのアドバイスですが、アニメ以外の趣味を持つようにしてください。アニメを作っているとアニメを見るのが辛くなるという人は、意外と多いです。そのケースでは、アニメだけしか趣味がない人はとても辛くなります。アニメが趣味でもいいですが、アニメ以外の趣味を持つこともおすすめしています。

Q&A

Q1. 私は来年度からCGモデラーとして働く予定です。現段階からモデリングをする上で気を付けておいた方がいいことや、身に付けておいた方がいい知識があれば教えてください。

まずは、新旧関わらずさまざまなアニメを見ておいてください。なぜかというと、それぞれの年代のアニメがどういった技術で作られているのかを知っていると、スタッフ間での意思疎通やコミュニケーションが円滑になるからです。

モデラーを目指されるのであれば、オリジナルよりは実際にあるモノを実寸で測って、しっかりとしたディティールで作るということをやってください。モデラーを目指される方のポートフォリオでファンタジーを作る方もいますが、ディティールが甘いことがとても多いです。ファンタジーとはいえ、ベースがあります。そのベースには素材感や質感などのディティールがあって、それらが正確にトレースされてその上に作られたのがファンタジーです。そのため、まずはしっかりとしたベースを作れる能力が必要というわけです。