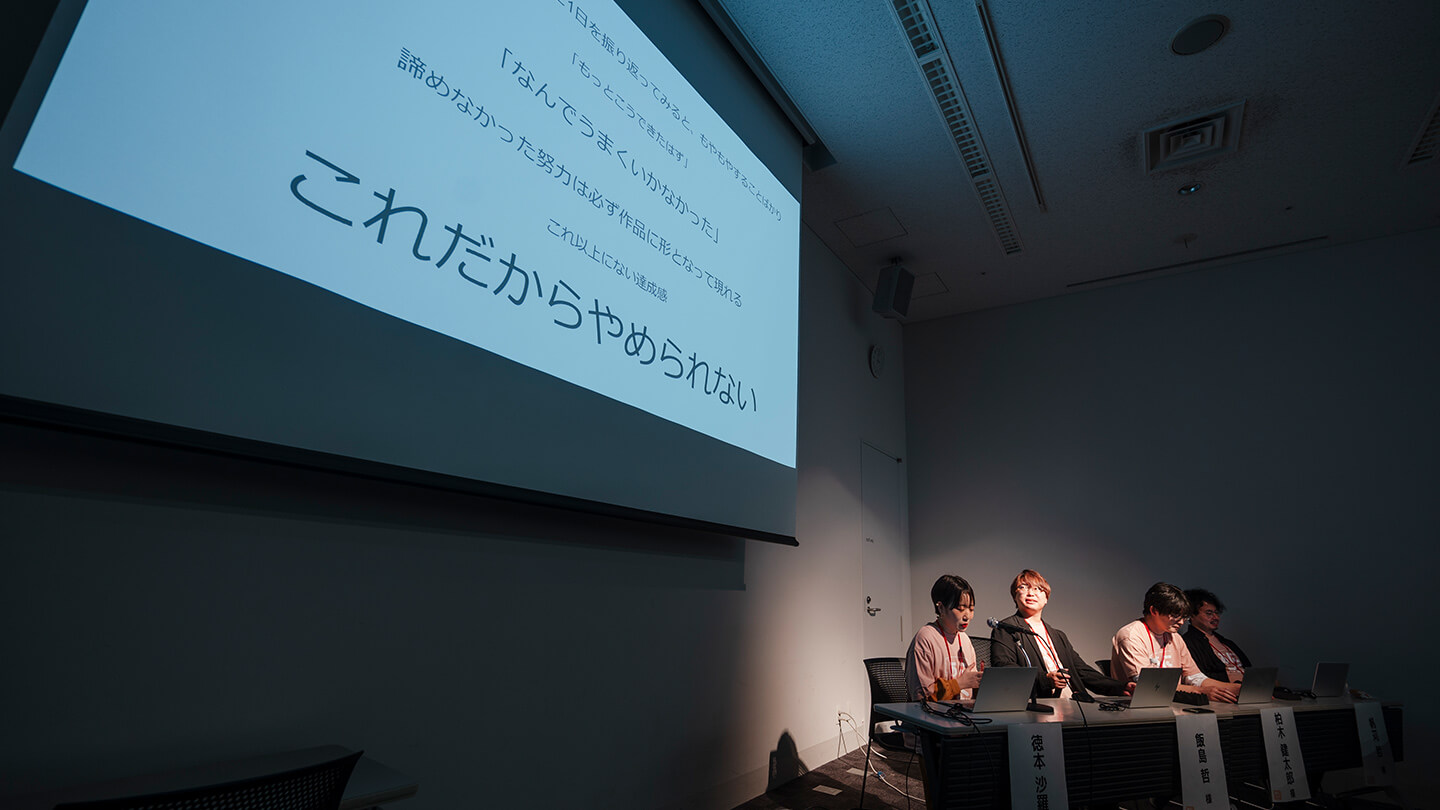

10月19日(土)に開催された「あにつく2024」より、「3DCGから見た、アニメ作りの楽しさについて。」のイベント内容を紹介します。

ウェビナー概要

3DCGから見た、アニメ作りの楽しさについて。

大好きなアニメ制作に3DCGの分野から携わる中で、抱いている想いや葛藤、そしてその楽しさについてお話ししたいと思います。また、少し変わった経歴を持つ仲間たちと共に、この業界への参入の仕方や、仕事を続けていく上での考えについてもお伝えします。この業界が好きな方々や、目指す方々にとって、何か少しでも有益なヒントやインスピレーションをお届けできれば幸いです。

【主催】株式会社Too

【特別協賛】オートデスク株式会社

【登壇者】株式会社ENGI 飯島 哲 氏

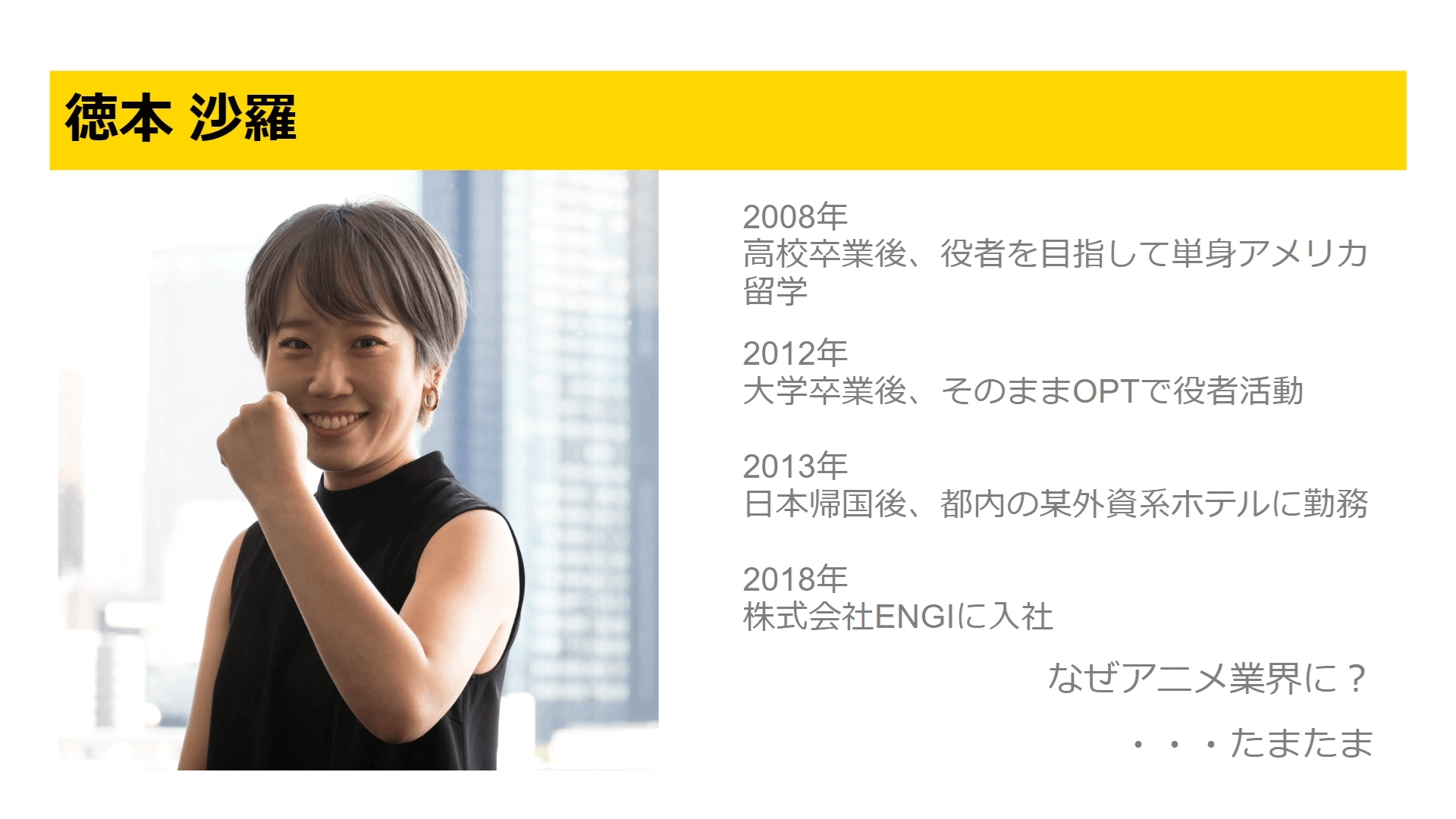

株式会社ENGI 徳本 沙羅 氏

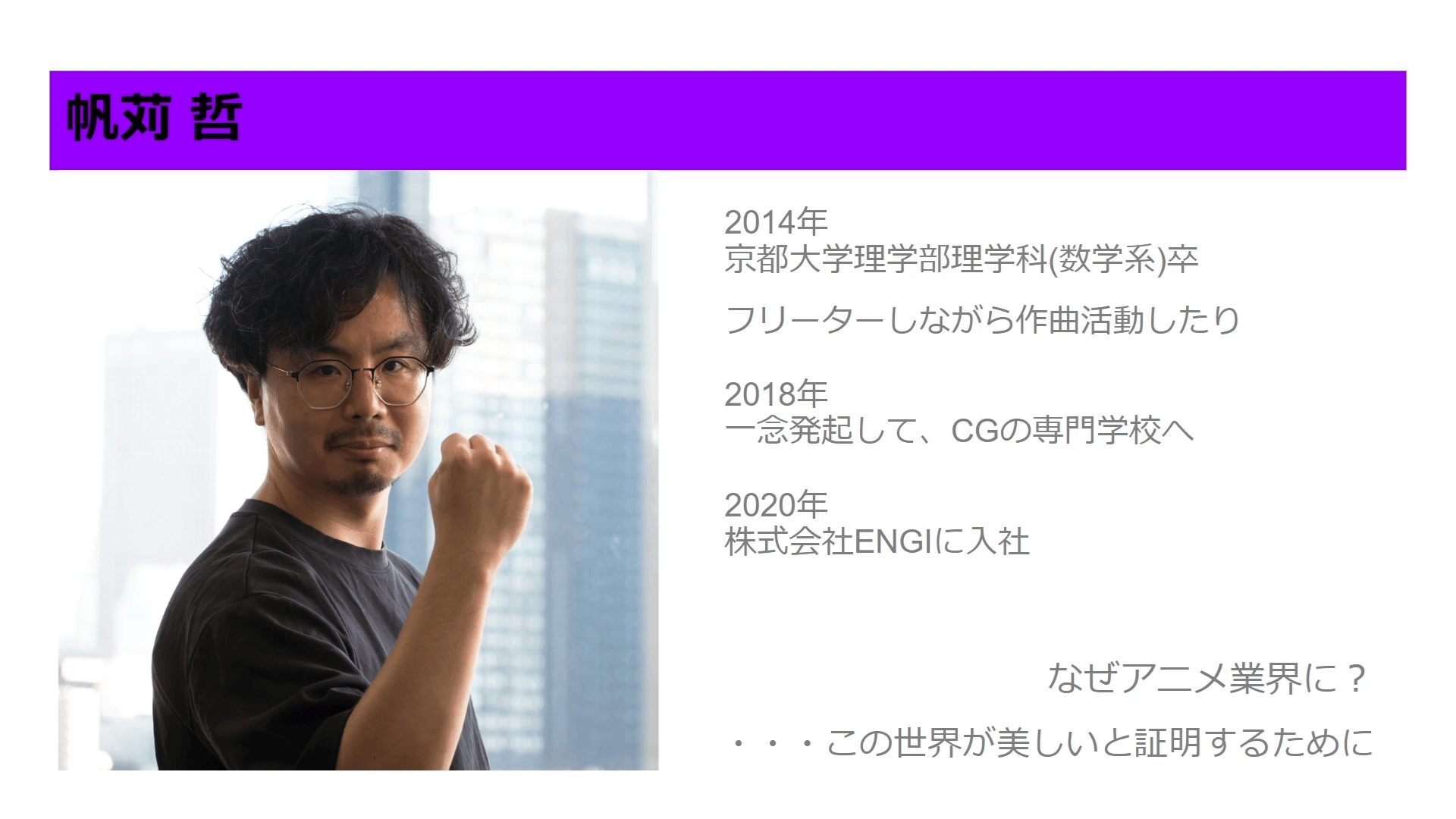

株式会社ENGI 帆苅 哲 氏

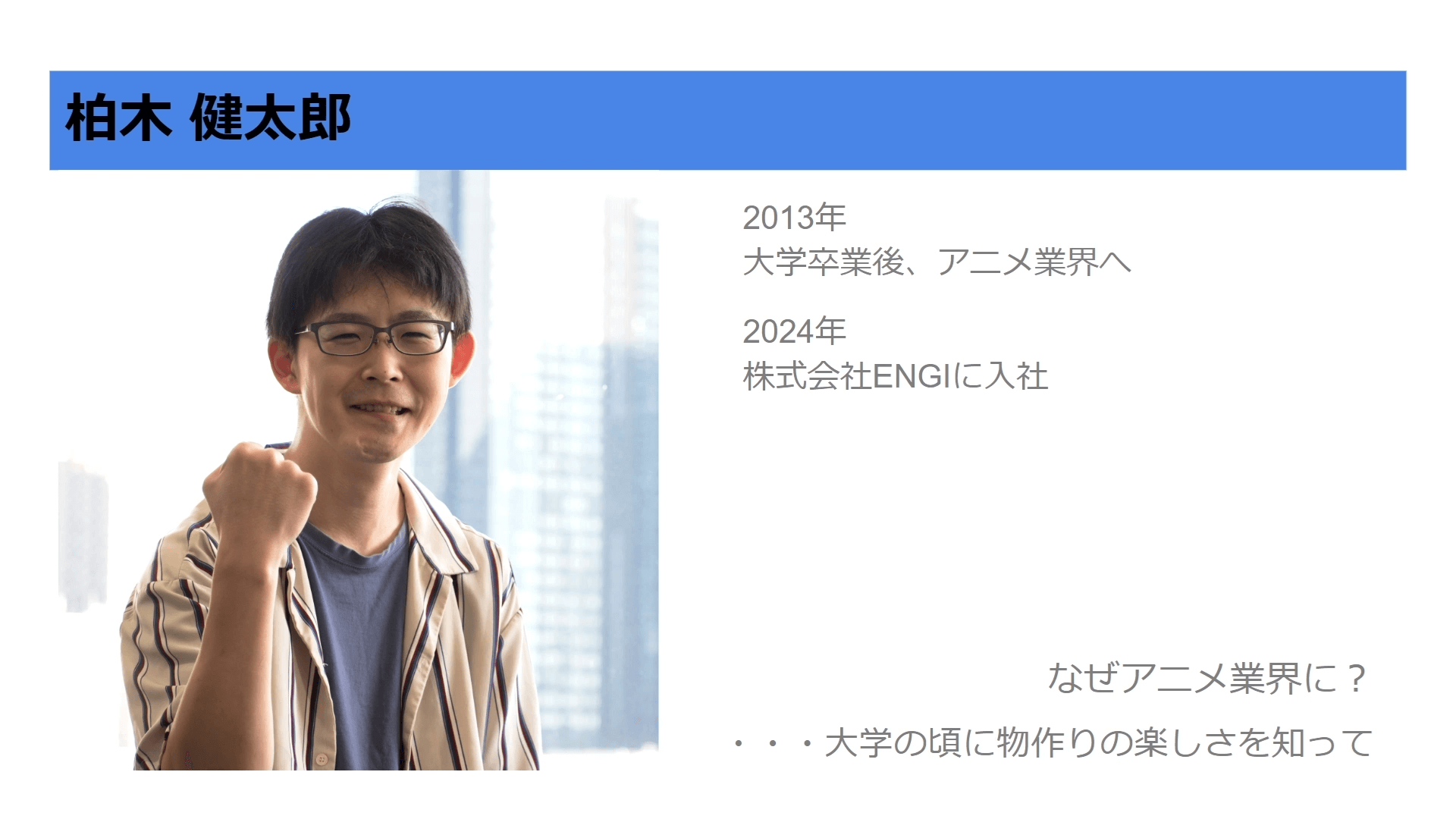

株式会社ENGI 柏木 健太郎 氏

会社紹介

それでは、まず株式会社ENGIの会社紹介です。英語名は「Entertainment Graphics Innovation」で、その頭文字を取ってENGIと名付けられました。2018年4月に設立され、主にアニメーション制作事業全般を展開しています。事業内容に応じて、デジタル作画部、CG部、デジタルコンテンツ開発部、遊技機開発部、企画部、管理部といった部門に分かれ、それぞれの専門性を活かして活動しています。

作品紹介

次に、弊社が手掛けている作品について紹介します。まず、2期の制作が決定している『探偵はもう、死んでいる』があります。

また、2025年1月から2期が放送予定の『Unnamed Memory』、

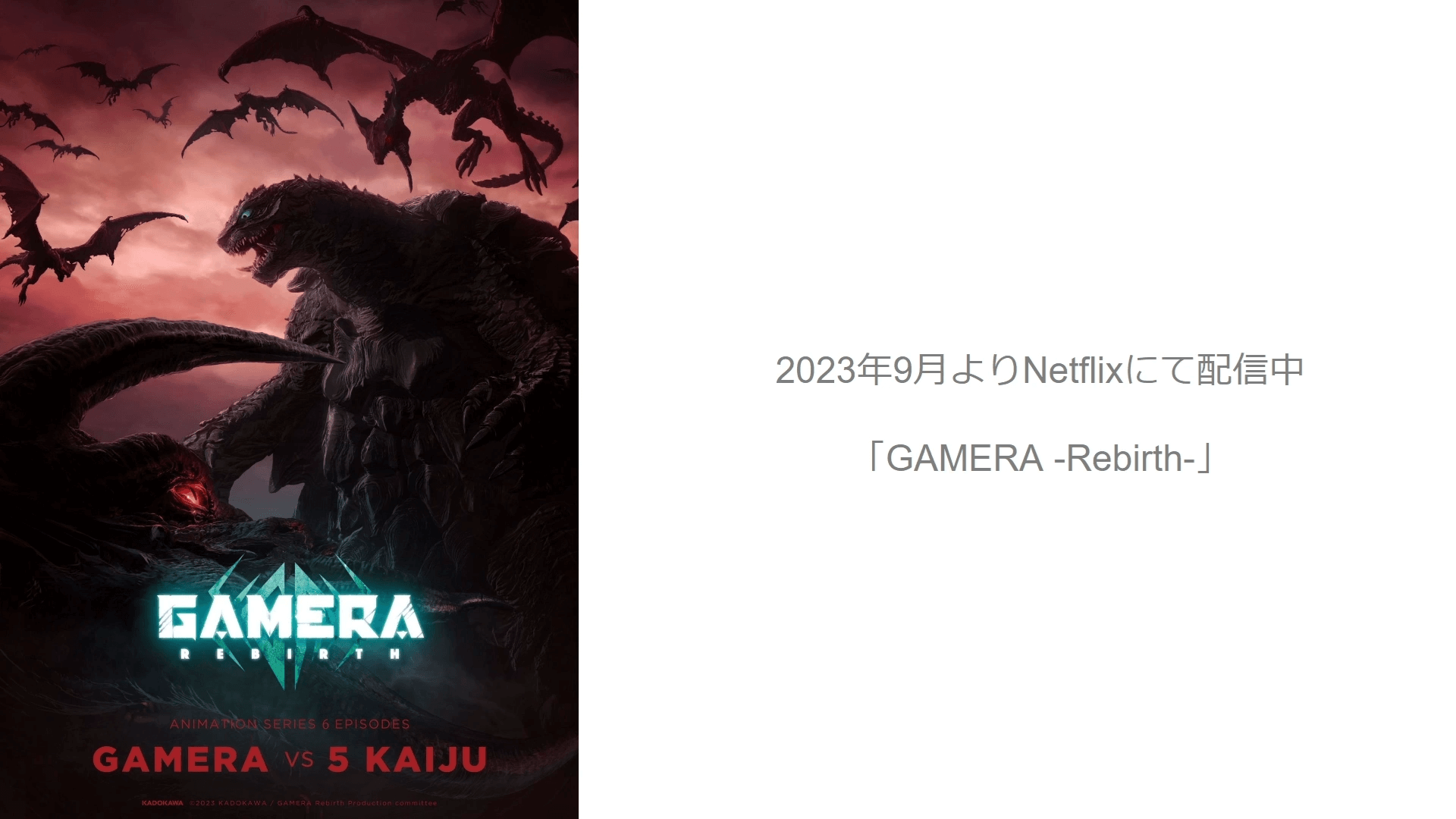

昨年9月よりNetflixにて配信中の『GAMERA -Rebirth-』、

そして、現在鋭意制作中の『メダリスト』といった作品もあります。

このほかにも、デジタルコンテンツ開発部では版権制作をはじめとするイラストコンテンツ制作を、遊技機開発部ではパチンコやスロットの制作も行っています。

登壇者紹介

徳本:

では改めまして、私たちメンバーを紹介していきます。実は本日の登壇者4人は全員1989年生まれで、35歳の同い年です。最初は飯島さんからお願いします。

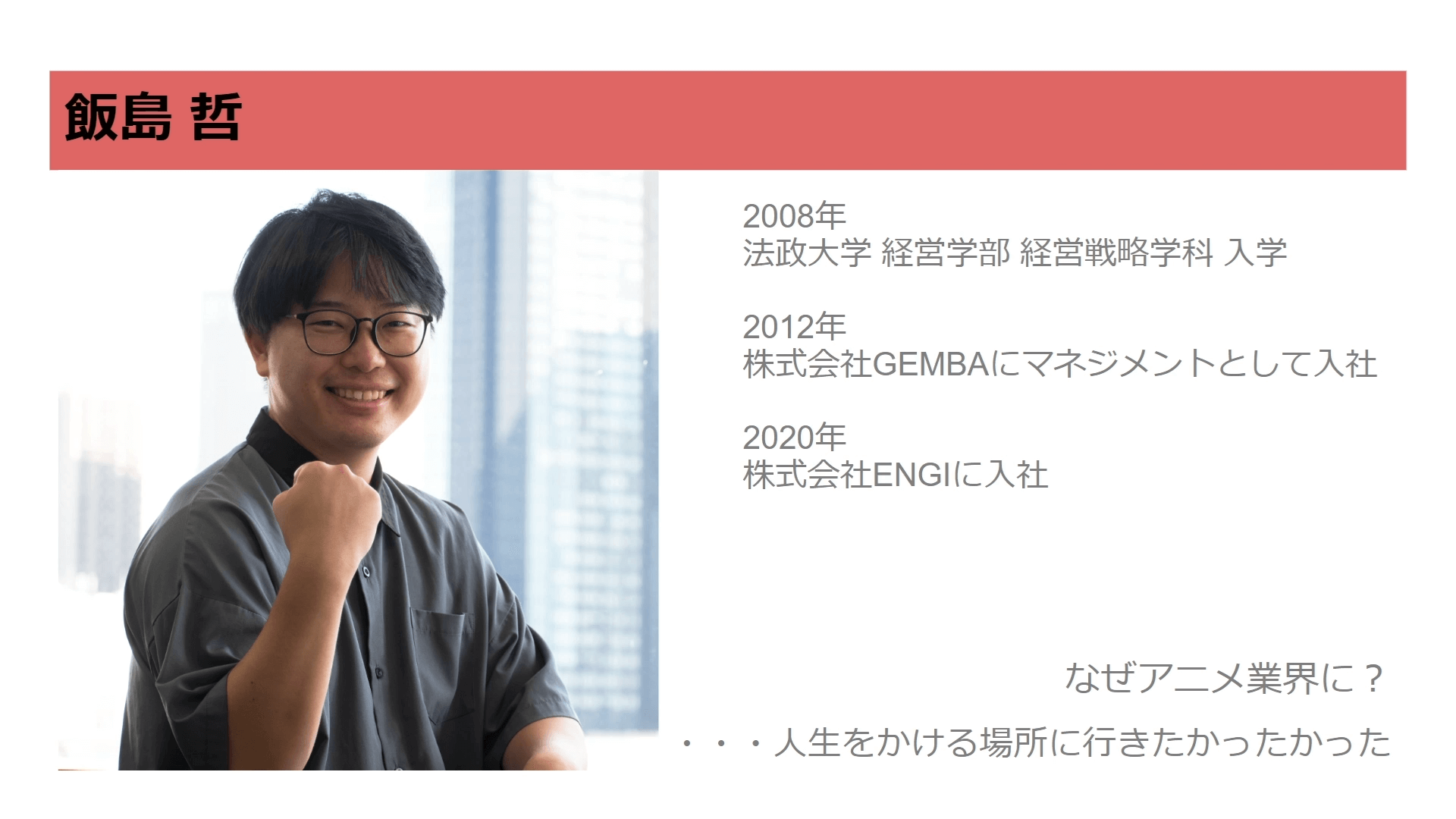

飯島:

私は、CG部で部長兼プロデューサーをしています飯島哲です。経歴については画像にある通りで、アニメ業界を目指したきっかけとしては、学生時代にさまざまな挫折を経験したことが大きかったです。その中で、自分の中で1つのキーワードとなったのが「続かないこと」でした。

全く別の分野を学んでいたのですが、仕事を選ぶ際には「人生をかけて学び続けられる場所」や「成長し続けられる場所」に行きたいという思いが強くありました。そこで、振り返ったときに、自分が一番長く好きであり、やり続けてきたものがアニメでした。そのため、アニメ業界を目指すことを決めました。

徳本:

CG部のプロデューサーを務めている徳本沙羅です。画像にもある通り、私はかつて役者を目指していました。高校卒業後に単身でアメリカへ留学し、大学では演劇科で学びました。卒業後は少しの間アメリカで役者として活動していました。

その後日本に帰国し、せっかく身につけた英語を活かしたいと思い、都内のホテルでホテルマンとして働きました。しかし、29歳の頃の次は30歳というタイミングで、「もっと面白い仕事をしたい」という思いが強くなり、色々と調べ始めました。通訳の仕事を探していた過程で求人情報を目にし、応募して内定をいただいたのがENGIでした。

柏木:

CG部でコンポジットチームのリーダーをしている柏木健太郎です。私の場合、2013年に大学を卒業した後、アニメ業界に入りました。 大学に進学したきっかけは、教師を目指していたことでした。在学中は、情報学や画像処理、プログラミングなどを学んでいました。

そんな中、大学のサークルで「映像自主制作」という活動があり、そこで実際にアニメ制作を経験しました。その活動を通じて、アニメを作ることがとても楽しいと感じました。また、ものづくりを進める中で、自分の学んできたスキルが非常に活かせる分野がアニメだと実感し、アニメ業界への道を選ぶことになりました。その後、2024年1月にENGIのCG部に入社し、現在に至ります。

帆苅:

テクニカルチームリーダーをしている帆苅哲です。私はさまざまな経緯を経て現在に至りますが、元々は数学を学んでいました。 小さい頃から音楽にも親しみがあり、友人の中にはプロミュージシャンになった人もいました。その影響もあり、フリーターをしていた間に作曲活動をして、「そこから音楽の道へ進めたら」といった甘い考えも持っていました。しかし現実はそう甘くなく、しばらくフリーター生活を続けた後、一念発起してCGの専門学校に入学しました。その後、30歳の年、2020年に新卒としてENGIに入社しました。そして現在に至っています。

なぜアニメ業界を選んだのかという点についてお話します。数学を学んでいた背景もあって、私は「証明」というものを「誰かに何かを伝える行為」だと考えています。数学における証明とは、共通認識(コンセンサス)から出発し、その共通認識を使った論理的な操作を経て、新たな共通認識に至るものです。この「伝える」という行為自体に非常に魅力を感じていました。

そこで、この世界の面白さを誰かに伝える手段として、アニメというコンテンツの素晴らしさに改めて気づき、アニメ業界を志すことになりました。このような形で今の道に進むことを決めたのです。

徳本:

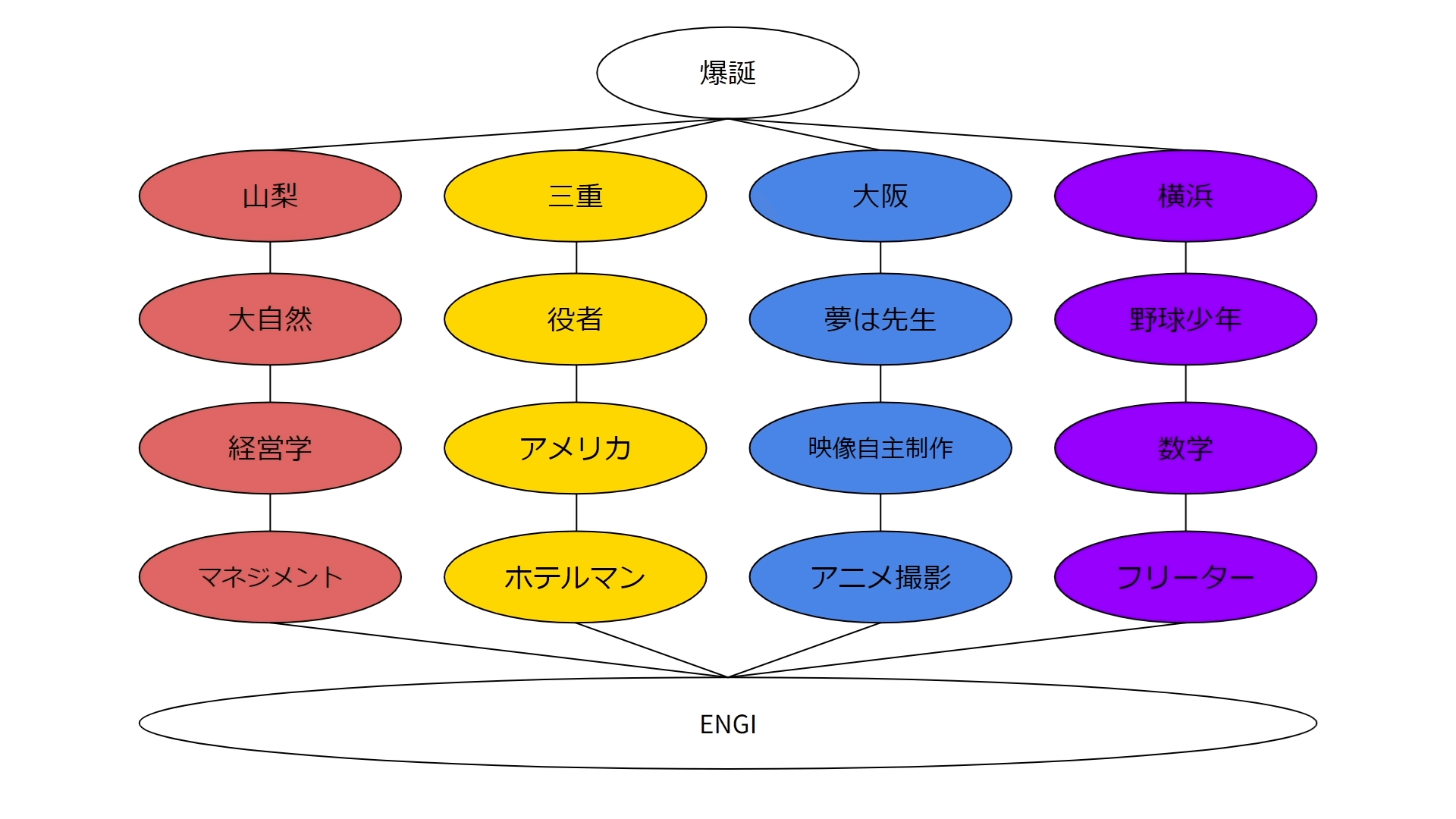

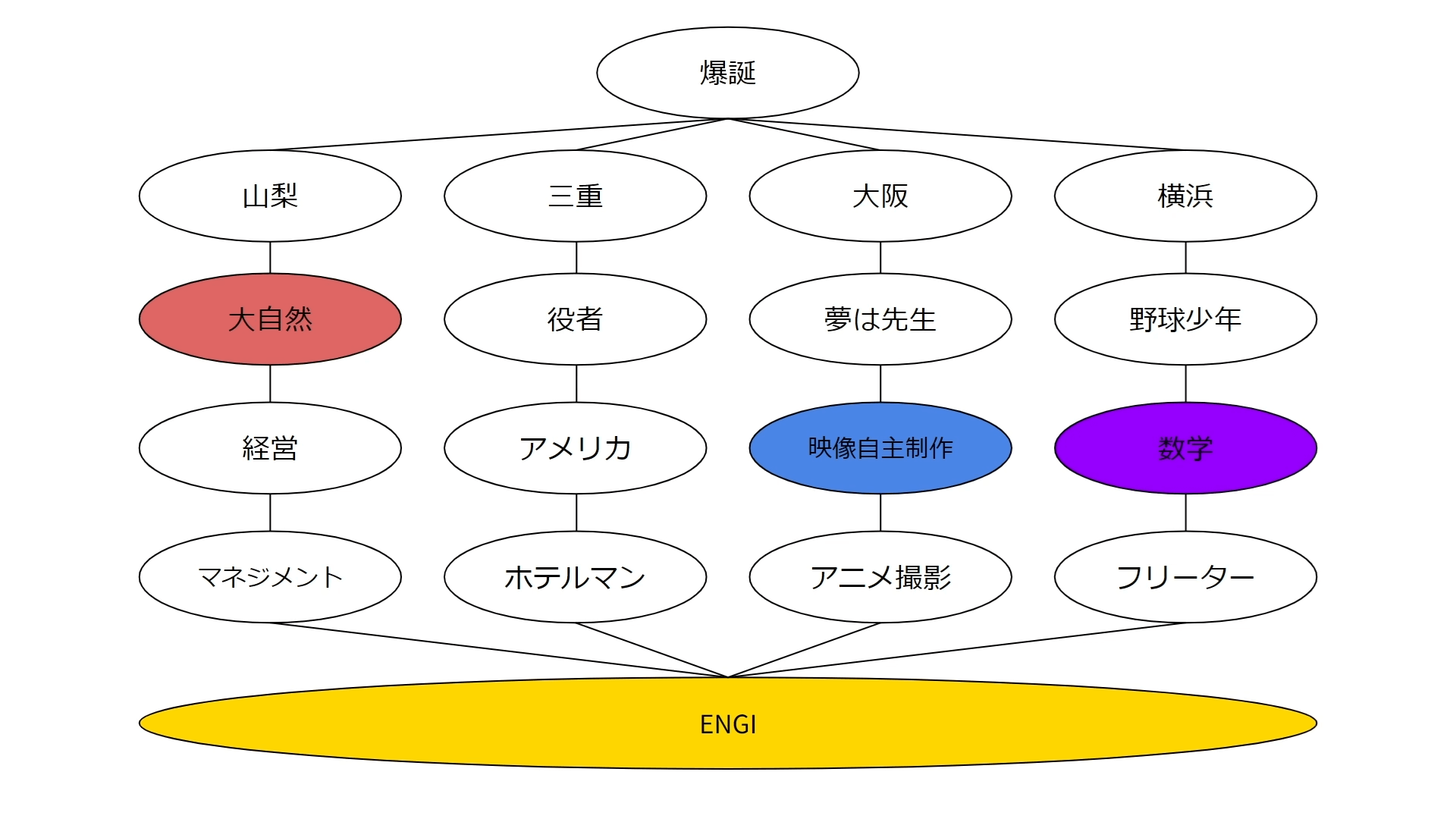

みなさんありがとうございました。画面を見るとわかるように、上から出身地、次に子供時代、さらに大学時代、そして社会人となり、現在はENGIという同じ環境でチームとして活動していることが書いてあります。

こうして見ると、なかなか個性的な経歴を持つ4人ではありますが、それぞれのバックグラウンドを活かして連携しています。ちなみに、赤が飯島、黄色が徳本、青が柏木、紫が帆苅を示すタイムラインとなっています。

飯島さんについては、大学時代に経営学を学ばれていたとのことですが、具体的にはどのようなことを学ばれていたのでしょうか?

飯島:

大学では経営学を専攻し、経営戦略論や経営組織論、会計学、マーケティングといった、いわゆる一般的に大学で学ぶ経営学の分野を学びました。特に経営者になりたいという夢があったわけではなく、純粋に興味があって始めたのですが、学ぶことがとても面白く、現在の仕事にも役立っていると感じています。

徳本:

現在のお仕事にも影響や活かされている部分があるということですね。

飯島:

そうですね。日々、数字を意識しながら仕事をしています。

徳本:

次に、柏木さんですが、子供時代の夢が「先生」ということですが、具体的にどのような先生を目指していたのでしょうか?

柏木:

小学校の頃から算数が好きで、中学や高校、そして大学に至るまで、数学の教師を目指していました。その頃から振り返ると、人に何かを伝える仕事がしたいという思いがあったのだと感じます。

徳本:

そこからアニメ業界に入るというのは大きな転換ですね。そのあたり、後ほど詳しくお伺いしたいと思います。次に帆苅さん、経歴に「フリーター」と書いてありますが、これはどのような経緯なのでしょうか?

帆苅:

もちろん、フリーターを目指したわけではありません。大学時代は京都大学で数学を学んでいましたが、その後、芸術の道を志して京都市立芸術大学を受験しました。ただ、芸術大学に合格するには簡単な道ではなく、一度失敗してしまいました。そこから進路を模索しつつフリーターとして過ごしていた、というのが当時の状況です。

徳本さんは「役者」と書いてありますが、ここの詳細をお聞きしたいです。

徳本:

私は、小学校3年生の頃に役者としての活動を始めました。実は、元々かなりの人見知りだったのですが、親から「もっと前に出ていきなさい」と教育指導を受けていました。そんな中、両親が新聞で某俳優養成所の団員募集の記事を見つけて、「これ受けてみるよね」とほぼ強制的に応募させられました。そこから演技の勉強を始めてみると、意外にも楽しいと感じるようになり、自然と役者を目指すようになったという経緯です。

徳本:

このようにそれぞれ別々の道を歩んできた私たちですが、今はENGIという会社でアニメ業界に携わっています。アニメ業界に入ったということは、やはりみんなアニメが好きな4人だと思うのですが、実際にアニメが好きになったきっかけやタイミングについて聞いていきます。それぞれのタイミングは、上の画像の色が付いているところになります。

飯島さんは「大自然」に色が付いていますが、大自然とアニメに何か繋がりがあるんですか?

飯島:

いえ、特に繋がりはありません。単純に、川や山に出かけることが多かっただけです。ただ、アニメが好きになったきっかけは兄の影響です。小学2年生くらいの頃、兄が録り溜めていた深夜アニメを見始めたのがきっかけです。それで一気にハマってしまい、それ以来ずっとアニメを観続けています。自然とは関係ありませんが、”自然な流れ”でアニメを観るようになった感じです。

当時観ていたアニメは、小学2年生くらいの頃の『魔法陣グルグル』が最初だったと思います。深夜アニメだと『セイバーマリオネットJ』や『ロストユニバース』といった作品も印象に残っています。そういった世代のアニメに触れて育ちました。

徳本:

柏木さんの場合は、「自主制作」に色が付いていますが、自主制作を始めたきっかけとアニメが好きになったタイミングについて教えていただけますか?

柏木:

そうですね。私の場合、子どもの頃はデジモン世代のど真ん中で、特に初代のシリーズと『デジモンアドベンチャー02』が大好きでした。しかし、中学・高校時代は、自分から積極的にアニメを観るよりは友人に勧められて観ることが多かったです。

大学に入ってからは、自分で映像を作るにあたって「アニメを観なければ」という気持ちが生まれました。その頃になると、友人からのオススメだけでなく、自分から深夜アニメを観るようにもなりました。アニメを本格的に楽しむようになったのは、映像自主制作に取り組み始めたタイミングです。

徳本:

自主制作にまで繋がるというのが、真面目な柏木さんらしいですね!次に帆苅さんですが、「数学」というのは大学時代に学んでいた頃でしょうか?

帆苅:

私たちの世代は、2008年が大学入学の年になります。ちょうど2006年から2008年あたりがアニメが非常に流行し始めた時期でした。2008年には特に話題になったアニメが多く、『マクロスフロンティア』や『CLANNAD After Story』、『コードギアス 反逆のルルーシュR2』など、印象深い作品がたくさんありました。

大学では一人暮らしをしている人が多く、みんなでアニメを観るというのが自然な流れになっていました。元々は学者を目指して大学に入ったのですが、アニメを通じて「コンテンツって本当にいいものだな」と感じるようになり、そこから興味が広がっていきました。

徳本さんは「ENGI」のところに黄色のマークが付いてますが、それまではアニメはあまり観ていなかったんですか?

徳本:

私は役者を目指していたので、どちらかというと実写映画をよく観ていました。もちろん子どもの頃からアニメは観ていましたが、小学校の頃はアニマックスを観れた環境だったので、『エースをねらえ!』や『ど根性ガエル』といった少し昔のアニメを観て育ちました。

しかしそれくらいしかアニメとの接点がなく、当時の私の中では「アニメが特別に好き」という感覚はありませんでした。アニメを意識して観るようになり、興味を持ち始めたのはENGIに入ってからになります。

ズバリ、3DCGから見たアニメづくりのおもしろさとは?

それでは、早速トークテーマの1つ目に移ります。最初のテーマは、「3DCGから見たアニメ作りの面白さとは?」 という内容です。

1. わかんないけど、わかんないなりに思うこと

徳本:

まずは私からお話しします。さきほどお話しした通り、私はこれまでアニメとはあまり関わらずに生きてきました。そんな中で、この業界に飛び込んだわけですが、正直、わからないことだらけの状態でのスタートでした。

入社して1週間ほど経った頃、通訳として入社した私に、監督から「演出打ち合わせに通訳として参加してほしい」と依頼がありました。打ち合わせに出席し、いろいろなカットについて説明を聞いていると、監督が「ここはちょっと“煽り”でお願いしたい」と話されました。

その時、「煽り」という言葉の意味がわからず、戸惑いながらも「このカットではキャラクターが煽る感じで演出してほしい」と外国人スタッフに伝えたのですが、結果的にそれが誤解を招き、現場で混乱を引き起こしてしまいました。そんな失敗談もありましたが、その経験からアニメ制作の専門用語や演出意図を学ぶきっかけとなり、今では良い思い出です。

徳本:

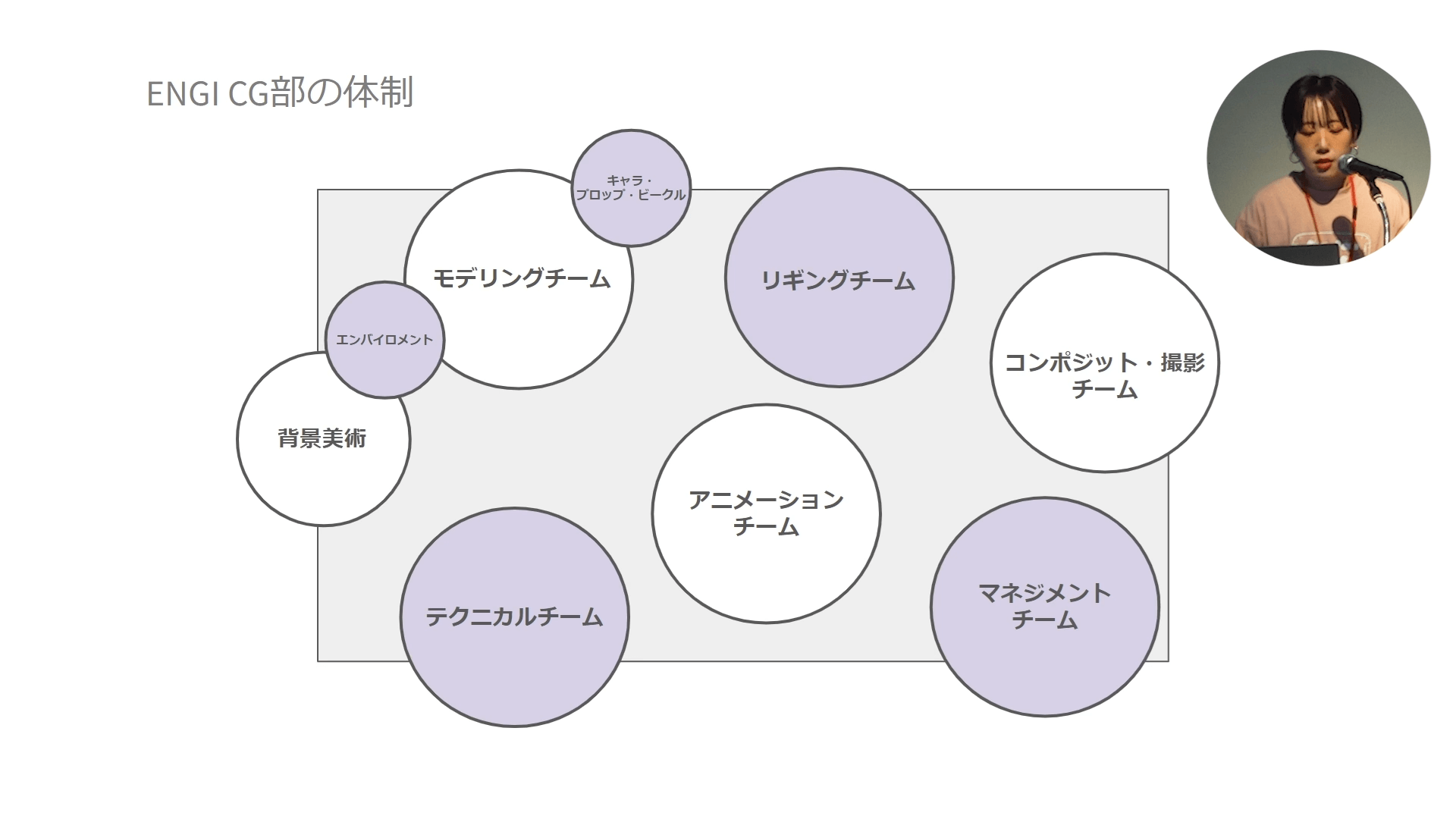

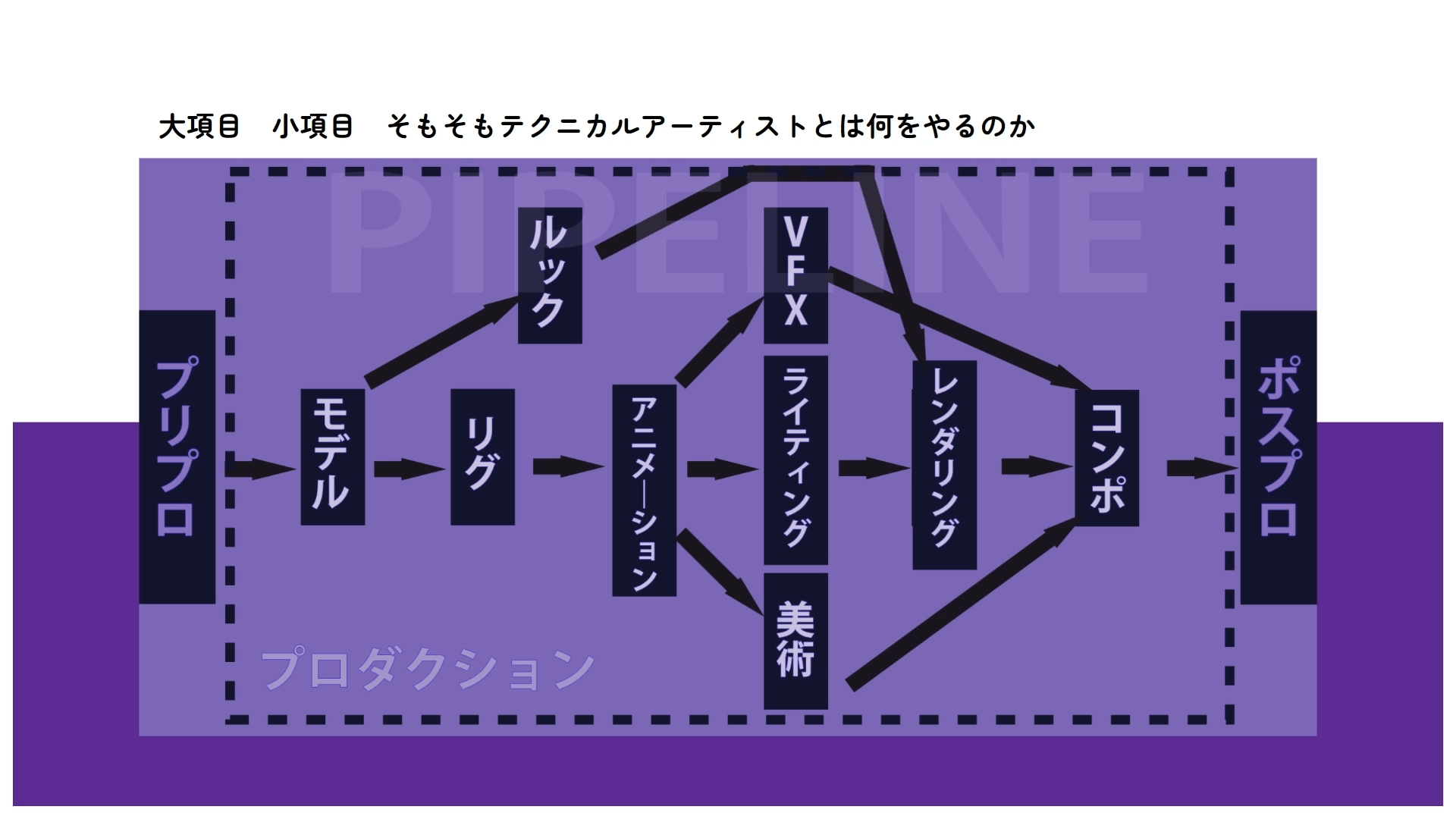

完全に素人だった私ですが、弊社のCG部には非常に整った環境があります。CG部は、映像制作に必要な工程を全て網羅しており、モデリングから最終的な絵作りであるコンポジットまで、全工程を請け負える体制が整っています。

この環境の中で、CG部が初めて手がけた作品が「GAMERA -Rebirth-」です。フル3Dの作品で、私にとっては非常にハードルが高く、日々勉強しながら、何とか追いつく形で制作に取り組みました。確かにハードルは高かったですが、この整った環境のおかげで、トータルのワークフローを把握するのにあまり時間がかからなかったという点では非常に恵まれていたと感じています。

さらに、ENGIのCG部ではモデリングだけをとっても細分化されています。キャラクターなどの有機物を担当するチームと、乗り物や小物などの無機物を担当するチームに分かれており、それを引き継いで動かせるようにするリグチームがあります。その後、アセットを実際に動かすアニメーションチーム、最終的な絵作りをするコンポジットチームへと工程が進みます。また、全体を支えるテクニカルチームやマネジメントチームも存在しています。

こうした全チームの存在がどれだけ重要かを、制作を通じて痛感しました。どれか1つでも欠けてしまえば作品が完成しないという、その大切さを改めて実感できたプロジェクトでした。

徳本:

CGというのは本当に細かい工程をしっかりと踏み、それぞれのチームが得意な技術を持ち寄って組み合わせていくことで成り立っています。その過程では、少しずつ形ができていくワクワク感や、逆に何かが欠けてしまった時のハラハラ感、そして完成した時の「良かった!」という達成感やドキドキ感など、いろいろな感情が入り混じっています。

そういった制作現場を日々間近で見ていると、まるで1つの大作ドラマを見ているような感覚になります。このように、3DCGでアニメを作るというプロセスそのものが、とても面白いと感じています。

帆苅:

そうですね。どんな仕事でもそうですが、やはり想像を超える出来事が起こることがあります。私が昨年あにつくで行った講演も、トラブル事例についての内容でした。日々トラブルを解決しながら進めていく中で、作品が完成していく過程そのものがドラマティックだなと感じています。

2. ”知識”が”表現”につながっていくこと

帆苅:

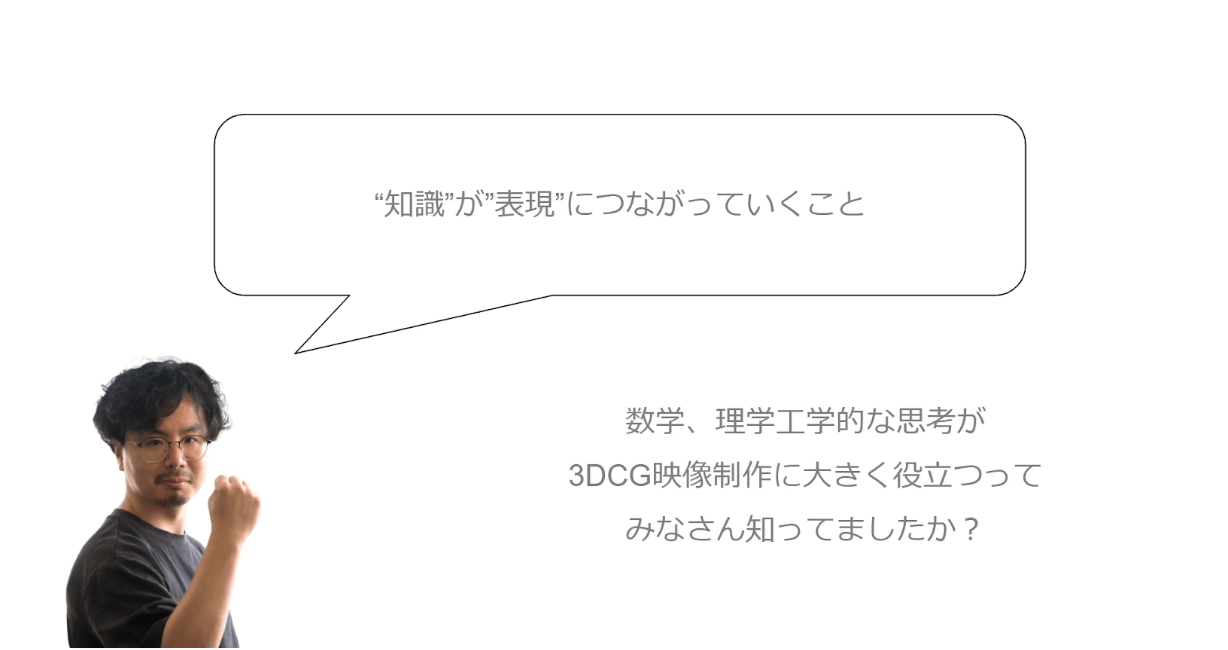

次は私からお話しします。テクニカルチームの視点から見ると、3DCGに関する話題は非常に語りやすいです。一言で表現するならば、「知識が表現に繋がっていくこと」がポイントだと思っています。

2022年、一昨年の講演でも、テクニカルチームに関するお話を中心にさせていただきました。

さきほど徳本さんからも説明があった通り、これは各工程を示したものです。この工程をつなぎ、データがスムーズに流れる仕組みを「パイプライン」と呼びます。また、そのデータの受け渡し方法や手順を「ワークフロー」と呼びます。

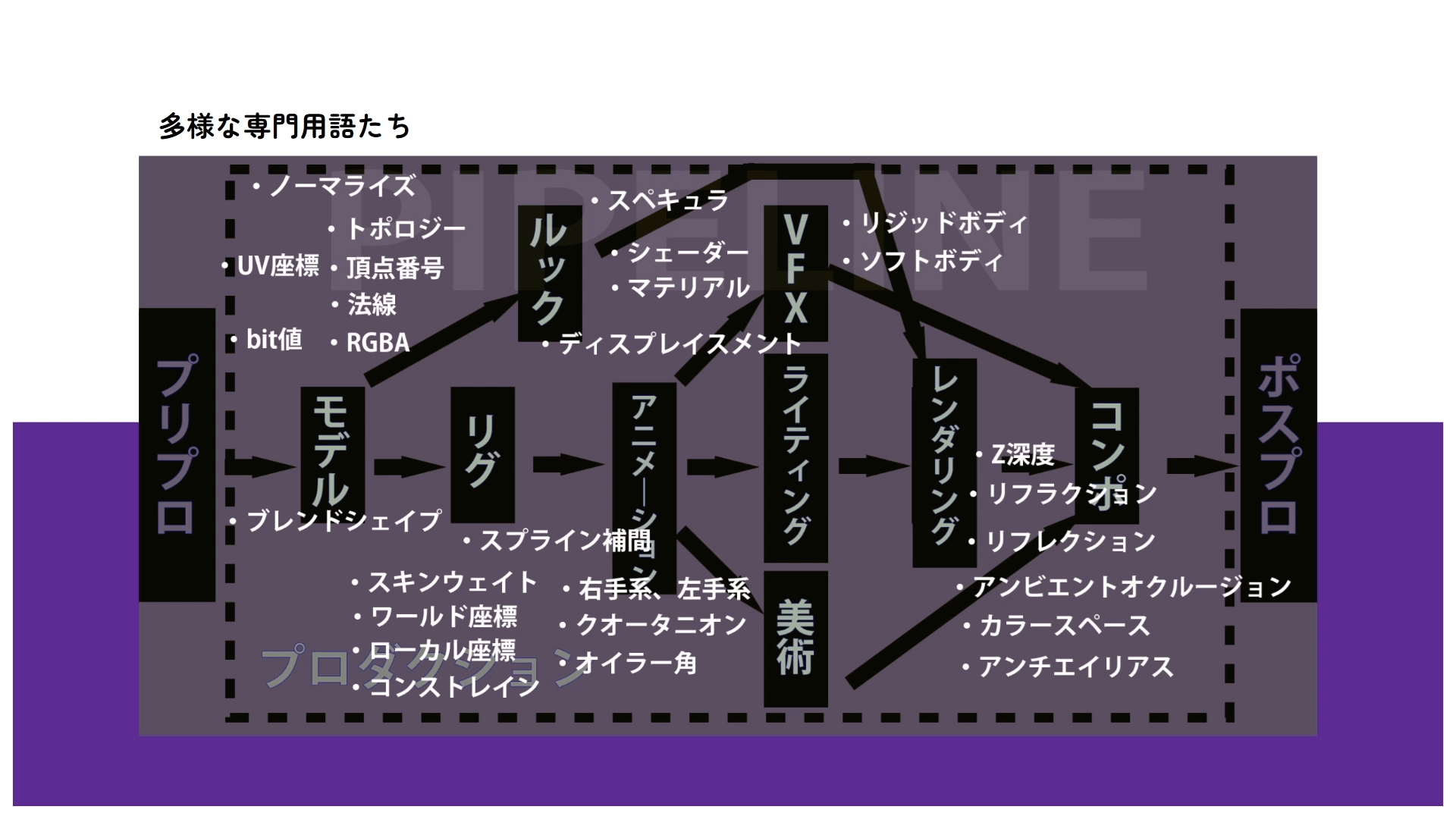

3DCG制作では、各工程が非常に細かく分かれており、これは簡略化した図ですが、実際にはさらに複雑です。モデルひとつをとっても、車のような無機物と人のような有機物では工程が全く異なり、それぞれで多くのやりとりが発生します。

3DCG制作では、多様な専門用語やさまざまなファイル形式が出てきます。例えば、どんな映像を作るためにどんなファイル形式を選択しなければならないかといった判断には、非常に専門的な知識が必要です。

こうした場面で特に役立つのが数学の知識です。例えば、位置を測る際に使う「座標」や、画像を構成する「RGBA」の4つの成分も、数学的には座標として解釈できます。結局のところ、3DCG制作の基盤は数学で成り立っていると言えます。

一言でまとめると、「できるとわかるがつながる喜び」 と題しています。これはどういうことかと言いますと、表現が出来上がるプロセスと、それがどのような手順や論理を用いて実現されていくのかが、比較的はっきりと見える点が非常に面白いと感じているということです。

3DCGと作画の違いは、やはりテクニカルな細かい部分に気を配る必要がある点だと思います。これは3DCG特有の特徴と言えるでしょう。

柏木さんは作画畑の出身であり、現在まさに「わかる」を深めながら新たな知識を吸収していると思います。作画ができる方の視点から見ると、また違った面白い発見があるのではないかと思いますが、そのあたりはどうお考えですか?

柏木:

そうですね、私もコンポジットとしていろいろな作業をする中で、馴染みのある単語も多く感じることもありました。しかし、一番大きく違い、面白いと感じたのはワークフローそのものの柔軟さです。

作画アニメの場合、ワークフローは「この流れでやるのが定番だよね」という形で、会社間を超えても大きく変えないことが多いです。対して、CG制作では、作品ごとに最適なワークフローを改めて構築しようという動きが非常に強く感じられます。

その柔軟性やカスタマイズ性がCGならではの魅力であり、非常に面白い部分だと思います。

3. 「嘘」や「誇張表現」をリアルな表現から作れること

柏木:

そういった中で、私が実際にアニメを作っていく上で面白いと感じるのは、嘘や映像表現、意図的な感情表現を作り出せることです。これはCGや作画に関係なく、アニメ制作全般に共通する魅力だと思っています。

ただし、行き過ぎた表現や嘘を含めた映像表現を、限られた時間内で効果的に伝えるには、さまざまな工夫が必要になります。この制約があることで、どのように伝えやすく、わかりやすく表現するかが、制作において非常に重要だと感じています。

そうした挑戦の中にこそ、アニメ制作の楽しさがあるのだと思います。

もちろん、全てを完璧に伝え切る必要はないと思いますが、狙った時に狙ったように伝わることは非常に重要だと感じています。例えば、「リアルに見せたい」「煙を突き抜けるような演出をしたい」といった場合、3DCGの技術を活用することで、よりリアルに見せながらも、意図的に嘘を混ぜたり、面白さを加えたりすることができます。このさじ加減が3DCGを用いることでやりやすくなり、表現の幅が大きく広がると感じています。

ただ、現実に存在しないものを表現しようとすると、最初は「それってどういうことですか?」といった疑問が出ることが多いです。特に何もないところからスタートすると、共通認識を作るのが難しくなることがあります。

そのため、近くで一緒に制作している人たちとのコミュニケーションが非常に重要です。お互いに意図を共有し、やりとりを通じて「伝わる」形を作り上げていく。そして、最終的にはその意図が視聴者にも伝わることが理想だと思っています。

帆苅:

仕事上コミュニケーションを取らなければならない場面が多いので、最終的にはコミュニケーションが鍵になると思います。飯島さんはどう感じますか?

飯島:

まさにコミュニケーションはENGIにおける大きなテーマの1つです。プロフェッショナルなメンバー同士が、プロとしてチームワークを発揮していくことが良い作品づくりに繋がる。これが私たちが考えている核心部分です。

さきほど、CGの特徴として「ワークフローが常に変わる」という話がありましたが、見方によっては、変化することよりも「同じワークフローを突き詰めていく」方が、効率だけでなくクオリティの向上にも繋がる場合があります。一方で、ENGIの考え方としては、技術革新が非常に速いペースで進む中、変化に対応することが重要だと考えています。

そのため、私たちの思想の根幹には、「チームワークを強化することで常に最適解を選べる組織であることを目指す」という考え方があります。この柔軟性が、今後のさらなる結果に繋がると信じています。

4. アニメづくりの奥深さと難しさ

飯島:

そんな私にとって、アニメ作りの面白さは、やはりその「奥深さ」と「難しさ」にあると思います。今の話にも繋がる部分があるのですが、アニメ制作には明確な正解が存在しないことが多く、常に考え続けなければなりません。

また、自分が「やりたいこと」を含め、それを追い求め続ける姿勢が求められます。その過程で試行錯誤を繰り返しながら、考えることを止めず、挑戦を続けることが私の仕事への向き合い方だと感じています。

元々アニメが大好きでこの業界に入りました。そして、既に世界中の人々の心を動かしてきた、超えることのできない素晴らしい作品が数多く存在する中で、どうやってそれに近づき、この先さらに追い越していけるかを常に考え続けています。そんな思いを抱きながら、仲間と一緒に仕事をしているというイメージです。

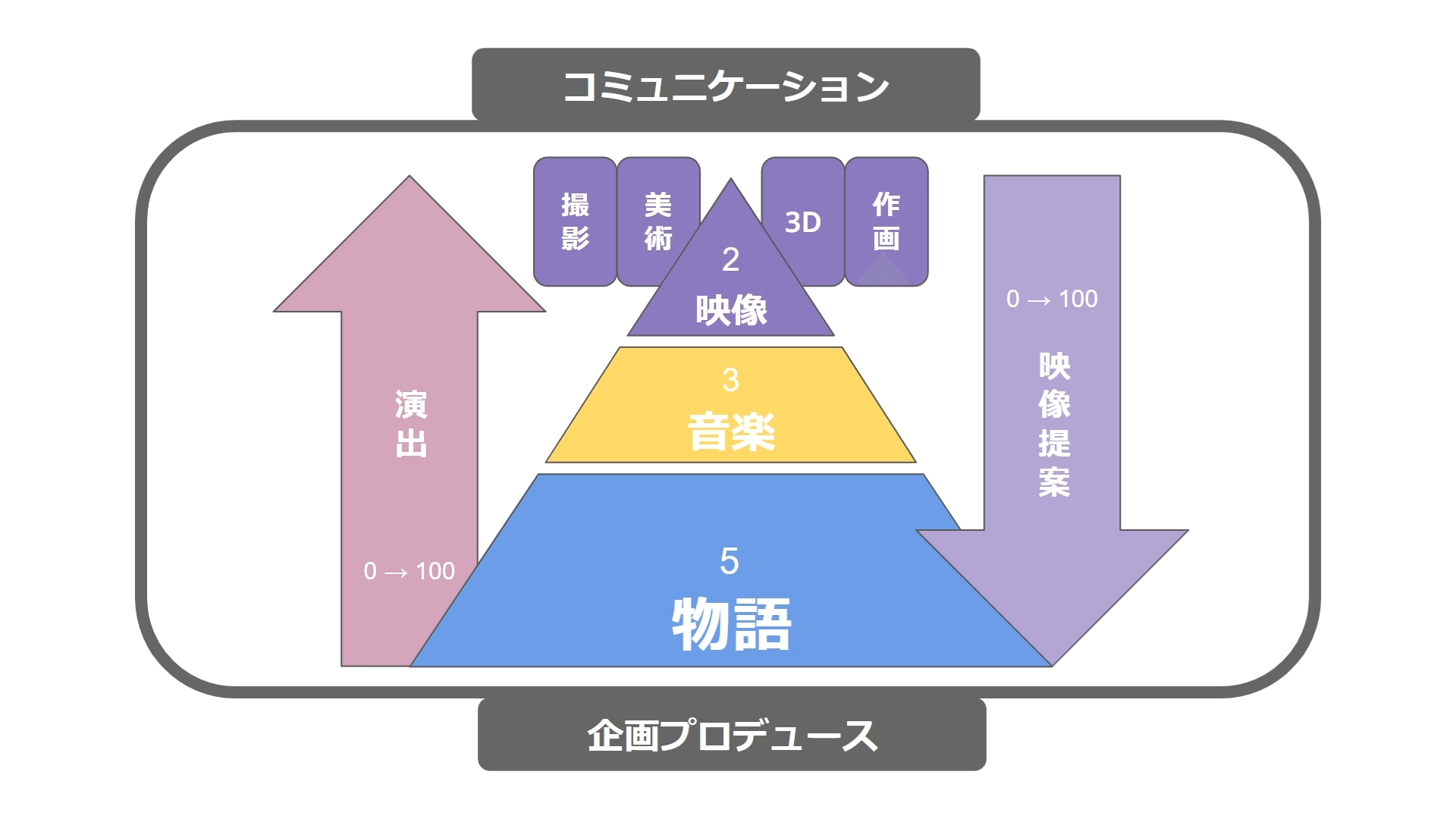

映像制作において、自分の中のイメージを伝える際に使う図があります。物語がアニメのベースに大きく存在し、その上に音楽、そして最後に映像がひと握りとして仕上がるという構造です。もちろん、映像の工程には仕上げや編集など多くの要素がありますが、映像だけが美しくても意味がないということを常に意識しています。

全ての要素を繋げている軸は演出であり、この演出に対して映像がどうアプローチできるかが作品作りの面白さに繋がると考えています。こうした映像提案を行う際には、チームワークとコミュニケーションが不可欠です。そして、それを支えるのが言語化する力です。

この図の周囲には「コミュニケーション」というテーマを取り囲む形で記載しており、全ての要素を繋げ、チーム全体で共有するためには、コミュニケーションが土台にあると考えています。

徳本:

私も、音楽の大切さを改めて実感したタイミングがありました。GAMERA -Rebirth-の制作脚本会議から参加し、映像制作のプロセスを経験したのですが、最初は音も何も付いていない映像だけの状態から始まります。

初めてダビングの現場に立ち会った時、その映像に音が少しずつ付いていく様子を目の当たりにしました。音楽だけでなく、効果音や爆発音、ガメラの鳴き声といった細かい音が加わるたびに、作品全体の雰囲気が一気に変わりました。

その瞬間、まるで映像に花が咲いたような感覚を覚えました。この経験を通じて、「どの要素も欠けてはいけない」と強く感じましたし、音楽が持つ力の大きさを改めて実感しました。

実際に業界に入ってどう感じる?

徳本:

では、次のトークテーマに移ります。2つ目のテーマは「実際に業界に入ってどう感じたか」という内容です。それでは、帆苅さんからお願いできますか?

1. 好きなことを仕事にするのはよい

帆苅:

書いてある通り、好きなことを仕事にするのは良いことだし、ありがたいことだと感じています。もちろん、考え方は人それぞれですし、ケースバイケースだと思います。「好きなことは仕事にしない方が良い」という意見もよく聞きますし、「好きなことを仕事にするのが良い」とも言われますよね。

私の感想としては、好きなことを仕事にするのは良い選択だと感じていますし、この仕事を選んで本当に良かったと思っています。つまりは、「何かを続けられること」が、とても大事だと思っています。

続けていると、自分のできることが少しずつ見えてくるものです。私の場合、小さい頃から音楽をやっていて、学者になろうと思い数学を勉強し、その後アニメを作りたいという思いから絵についても勉強しました。

驚くことに、今その全てが役に立っています。今の「テクニカルスーパーバイザー」や「テクニカルアーティスト」という役職に、これまでの経験が100%活かされています。それぞれのスキルや経験が相乗効果を生み出し、今の自分を支えてくれているんです。

続けてきて本当に良かったなと実感しています。音楽も数学もアニメ制作も、「全部やりたくて、全部好きで、やり続けてきたこと」が今の自分に繋がっていると思うと、とても感慨深いです。

徳本:

それで言うと、柏木さんも「好き」を仕事にされた方だと思うのですが、どう感じていますか?

柏木:

私の場合、昔は先生を目指していたことがありました。そして大学に入り、サークルで自主制作を学んだのですが、そこで実際に「先生ではなく、アニメの仕事をしてみよう」と思いました。ただ、その時にふと思ったのが、「アニメの仕事をしていても先生のような役割ができるかもしれない」という可能性でした。

「何かを諦めて途切れる」ということではなく、続けていく中で自分のスキルやできることを増やしていけば、それが自然と一本に繋がっていくんじゃないかと感じています。目指せるものの幅が広がる一方で、しっかり収束する感覚もあるんですよね。

そういった意味で、帆苅さんが言っていたことはとても共感できます。

帆苅:

柏木さんはこの業界に入られてどう思いますか?

2. 言葉によるコミュニケーションにつきる

業界に入ってまず感じたのは、誤解が生まれない、あるいは誤解を減らすための言葉のコミュニケーションが非常に重要だということでした。同じ職種や同じ業界内であっても、コミュニケーションの中で意図が伝わらないことがあるからです。

例えば、「作画」や「撮影」の立場で撮影さんに何かを伝えようとした場合でも、使っている言葉が同じように見えて、実はバックボーンの違いから微妙にニュアンスが異なることがあります。「ちょっと伝わっていないのかな」と感じることや、同じ言葉を使っていても解釈がズレていることが意外と多いです。

こうした経験を通じて、コミュニケーションの重要性、特に言葉を選ぶ力や伝え方への配慮が非常に大切だと感じました。

そうした中で、少しでも近しいニュアンスで伝え、相違が生じないようにするためには、言語そのものへの理解が重要だと感じています。外国語ではないにしろ、言葉を正確に伝える技術や学び続ける姿勢は、人生の課題だなと思っています。

また、相違が起きないように相手の意図を理解しようと心がけたり、その方がどういう背景や経緯でその考えに至ったのかを意識しながらコミュニケーションを取ることで、自分自身も多角的に物事を捉えられるようになると感じています。

特にCGに携わるようになってからは、そうした視点の重要性を実感しています。相手とのやり取りを通じて新たな発見が増え、物事をより深く理解できるようになったと感じています。

徳本:

確かに、外国語と似た部分ってありますよね。伝わったと思っていたことが、実際には伝わっていなかったりします。根本を辿っていくと、実は同じ意味を共有していることに気づくこともありますよね。そういった部分が、コミュニケーションの面白さでもあるなと感じます。

柏木:

よく堀さんと「イメージが湧きました」とか「ニュアンスが伝わりました」といった話をすることがありますが、やはり言葉のやり取りを通じてお互いの意図を確認し合うのは大切ですね。

帆苅:

そこでしっかり伝わったとしても、それをさらに多くの人に伝えていかなければならないので、やっぱり最後はコミュニケーションが活きてくると感じます。

3. 楽しいこと40% + つらいこと60%

徳本:

お二人は好きなことを仕事にされたということですね。私自身はこれまでお話しさせていただいた通り、少し異なります。正直、自分の好きなことを仕事にしているわけではありません。実際、多くの方がアニメ制作に対して「とても大変そう」というイメージを持たれていると思いますが、その通りです。割合で言うと、楽しいことが40%、辛いことが60%くらい、と感じることもあります。

私はマネジメントの仕事をしていて、現場をスケジュールや予算に合わせて進めていかなければなりません。しかし、なかなか計画通りにいかなかったり、「共有するのを忘れてしまった」と気づいた時には既に作業が進んでしまっていて、とても焦ることもあります。

「もっと自分がうまく動けていれば改善できた」や「なんでうまくいかないんだろう」というもやもやが常にあります。そんな中、映像制作の過程を経て、最後に作品が形になった時に「諦めずに続けてよかった」と心から思える瞬間があります。

正直なところ、その過程では「もう辞めたい」と思うこともあります。それでも、最後まで走り切り、チームのみんなと一緒にやり遂げた作品が形になった時、「やってよかった」と感じられます。

さらに、それが世に出て、皆さんの目に届き、「面白かったです」などの感想をいただけると、本当に良かったと心から思います。そういう経験をしてしまうからこそ、結局のところ、この仕事を辞められないんだなと感じています。

4. アニメは面白い!

飯島:

私が思うのは、アニメって本当に面白いということです。少し言い方を変えただけかもしれませんが、「ハッピー」な瞬間は多くないとしても、やりがいはものすごくあります。

その面白さは、自分の中でいろんな角度から感じるものです。業界に入って10数年が経ちますが、その中で本当にすごい人たちにたくさん出会いました。その人たちの才能や努力を目の当たりにするたびに、アニメという世界の深さや魅力を改めて感じます。

本当にレベルが高いと心から感じる人たちが、業界にはたくさんいます。人生をかけて作品を作り上げてきた尊敬すべき先輩方が多くいて、そんな方々から多くのことを学んできました。本当に一部に過ぎないですが、例えば、前職の社長からは「縁と恩を大事にしろ」という言葉をいただいたり、今の会社の初代社長から「人と接する時に大上段に構えない」という話を教えていただいたりしました。

これらは、ふとした会話の中で出てきた言葉だったのかもしれませんが、自分にとってはとても響きました。そして、今の社長からも数多くの教えをいただいており、それらが確実に今の自分を形作っていると感じています。

そんな中で、常に心がけているのは、「作る人の心」と「見てもらう人の心」を大切にすることです。まだまだ足りない部分もあるかもしれませんが、これが自分にとって最も大事にしていることです。

徳本:

私もENGIに設立と同時に入社して、業界に入って6年目になります。飯島さんは私にとって大先輩ですし、これまでたくさんの業界の先輩方とお会いしてきました。その中で感じるのは、本当にアニメ作りは奥が深いということです。さっき飯島さんもお話されていましたが、学ぶことが無限にあると改めて実感しています。

これまでの先輩方が築き上げてきたアニメ文化があるからこそ、今のアニメがあり、それを支えているんだなと強く感じています。

それでは次に、飯島さんには業界の展望について、お話しいただければと思います。

私たちの業界展望

飯島:

先に、あくまで私たちの業界展望だということだけ伝えておきます。

アニメ市場はこれまで一時期落ち込んだ時期もあったものの、急速に拡大してきました。その要因として大きいのが、デジタル配信の普及と海外市場の成長です。2020年代に入り、アニメ業界はさらにグローバル化が進み、新しい技術の導入や新興市場の台頭が顕著になってきています。2022年にはアニメ市場が約3兆円規模に達し、2025年には4兆円に達するのではないか、という予測もあります。

さらに、日本政府からは「2033年までにアニメ市場を10兆円規模に拡大する」という目標も掲げられています。この成長の鍵となるのは、やはりグローバルな需要です。

政府が指摘しているポイントだけではありませんが、今のアニメ市場における注目すべき点としては、ストリーミングプラットフォームの成長やメタバース、VR、ARといった新しい技術の普及があります。

また、ライセンスビジネスの海外展開、観光業のインバウンド需要とのシナジー、制作体制の強化による輸出促進など、さまざまな要素が相互作用しています。これらが海外市場の成長を後押しし、技術革新を加速させることで、アニメは国家の重要なグローバルエンターテインメント産業として、ますます位置づけられていく可能性が高いと考えています。

その中で、市場に求められる人材についても考えるべきだと思います。私たちの考えでは、技術に強いクリエイターやグローバルに活躍可能なクリエイティブプロデューサー、多様な感性を持つストーリーテラー、ビジネス戦略に強い人材、そして演出家といった役割が挙げられます。

特に強調したいのは「演出家」の重要性です。他の人材については、他の市場からも供給される可能性がありますが、演出家は日本のアニメにおけるコアとなる部分だと思っています。この伝統を受け継ぎ、さらに発展させていく人材をどう育成していくのかが、非常に重要な課題であり、個人的には危機感を抱いています。

ぜひ、この分野に興味を持っている方には目指していただきたいです。演出家としての道を志すことは、非常に価値の高い挑戦だと考えています。

その上で改めてお伝えしたいのが、今回のセミナーでも何度か話題に上がったコミュニケーション力と言語化能力の重要性です。これらは良質なチームワークを生み出し、さきほど挙げた職種全てに通じる、私たちが大事にしているポイントでもあります。

海外市場や技術革新といったトピックもありましたが、どんな時代でも市場は上がったり下がったりするものです。その中で、状況をしっかり見定め、適切に最適化を行い、成長を続けていける組織の根幹に、このコミュニケーションやチームワークの力があると考えています。

私たちの会社で言えば、今いるメンバーやこれから入ってくる新しいメンバーを迎えながら、この市場に新しい方々が入ってきてくれることを期待しています。そして、日本のアニメをより広く世界に届けるために、私たち自身も引き続き頑張っていきたいと思っています。

Q&A

Q1.コミュニケーション能力を鍛えるには具体的にどのような方法があるのでしょうか?

飯島:

こんなに難しい質問が来るとは思いませんでした。それぞれが持っている得意な表現方法やコミュニケーションの枠組みは、大きく異なります。その中で、どうすれば共通の形として改善していけるかを常に考えています。特に重要だと感じるのは、言語化する能力を鍛えることです。

目を見て話すことが苦手な方も多くいらっしゃいます。それを無理に改善させようとしても難しいのが現実です。しかし、社内SNSやコミュニケーションツールで文章化を促すことで、「こう書けば情報がきちんと共有される」「これによってナレッジが見やすく溜まっていく」といった形で改善が可能になります。さらに、それをAIで抽出すれば、より高度なナレッジへと進化させることもできる。

こうしたステップを踏みながら、コミュニケーションを技術的なアプローチを含めて強化していく、それが私たちの現在の取り組みです。話すのが苦手だからといってコミュニケーションを諦めるのではなく、言語化する力を活かす方法を模索しています。

帆苅:

結局、受け手のことを考えて伝えることが大事ですよね。話す場合でもテキスト化でも同じで、相手がどう受け取るかを意識することが重要だと思います。

柏木:

私は割と口下手で、人に伝えるのがすごく苦手だと感じていました。だからこそ、自分とのコミュニケーションをどう鍛えるかを意識していました。

例えば、文章や画像、映像など、自分が得意な手段を使って相手に伝え、さらに「ちゃんと伝わったかどうか」を確認する。このプロセスを繰り返すことで、少なくとも作業者間や技術者間でのコミュニケーションが向上していくと感じています。何かしら伝える手段を持ち、それを活用することで、伝わり方は確実に良くなっていくのではないかと思います。

飯島:

そういった取り組みに理解を持ち、適切にアプローチできる上司の存在も重要だと思います。

Q2. 私はテクニカルアーティストとリガーを担当しています。帆苅さんがテクニカルアーティストとして活躍されている場面について、もう少し詳しくお聞きしたいです。

帆苅:

テクニカルアーティストの職種は、非常に多岐にわたっています。特にアニメ業界では、テクニカルアーティストの役割がまだ細分化されていないため、一人で幅広い領域をカバーすることがあります。

花形とされるのは描画系の仕事で、シェーダーの作成やエフェクト制作などが含まれます。描画系が中心になることが多いですが、それだけでなく、サーバー構築やデータベース管理、さらには社内の工数管理システムの開発など、業務の範囲は多岐にわたります。

特に、テクニカルアーティストとシステムエンジニアの共通領域を担えるのが、アニメ業界のテクニカルアーティストの魅力だと感じています。これだけ幅広い分野を経験できる職種は他にあまりないと思います。

そのため、何か1つでも強みを持つことが大切だと思います。それがシェーダーや描画系のスキルであれ、システムの知識であれ、自分の興味に基づいて磨いていけば、活躍の場はどんどん広がっていくと思います。