2024年10月19日(土)に開催された「あにつく2024」より、「『ガールズ&パンツァー』シリーズ CGアニメーションセミナー」のセッション内容を紹介します。

セッション概要

『ガールズ&パンツァー』シリーズ CGアニメーションセミナー

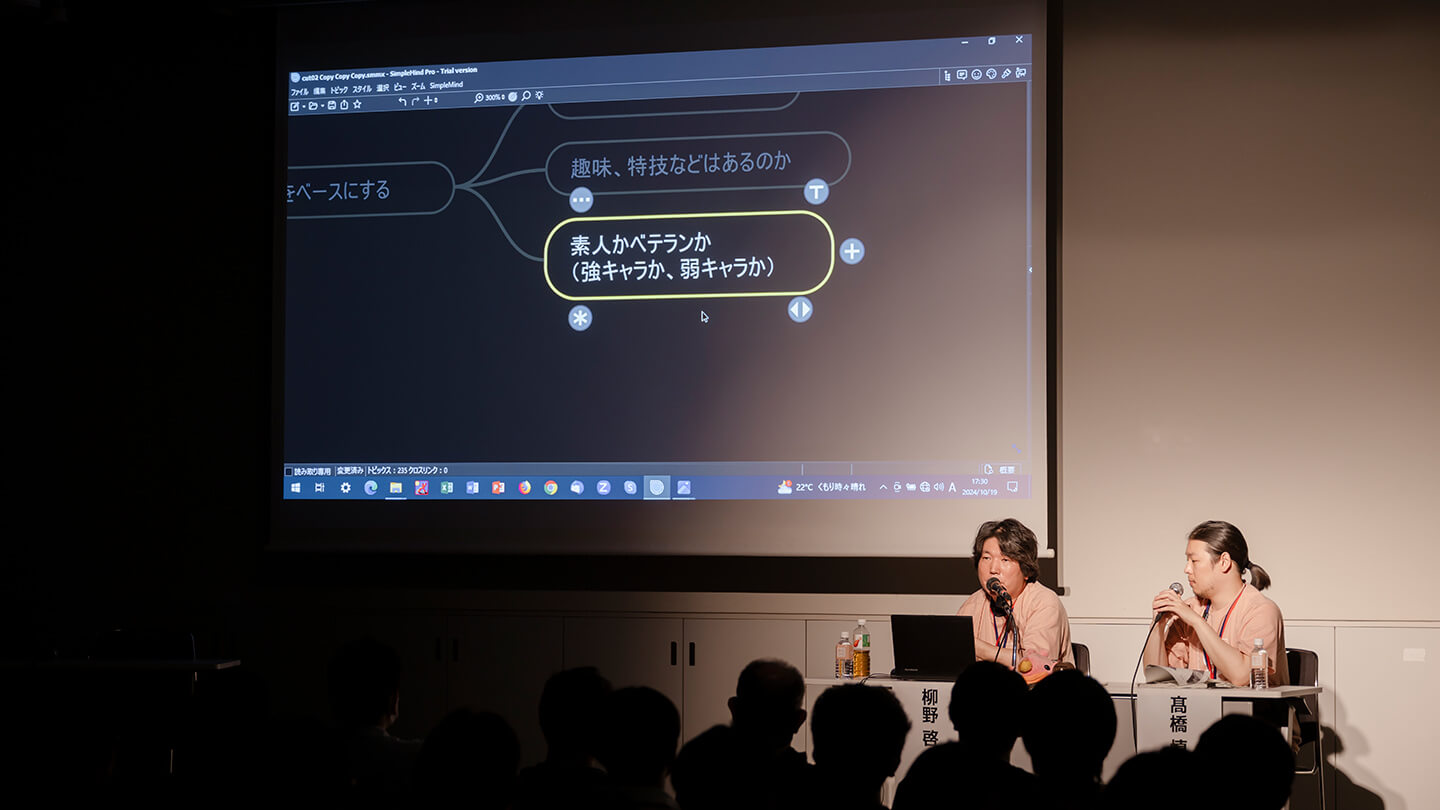

『ガールズ&パンツァー』シリーズの3DCGI監督を務める柳野啓一郎氏による、アニメーションに特化したセミナーを開催。

『ガールズ&パンツァー 最終章』第4話でも実際に使用されたカットをご覧頂きながら、アニメーションがどのような試行錯誤の中で生まれているのか、ディレクターは何を求めてリテイクを出しているのかのウラ話に迫る!

また、この日初公開のアクタス・STUDIO カチューシャ秘蔵の「『ガルパン』アニメーション演習」とは・・・?

セッション要約

・ガールズ&パンツァー制作現場の3DCGアニメーション手法を紹介

・新人向け「ガルパン演習」で戦車やキャラ演技を徹底習得

・自由な発想と伸ばすリテイクの繰り返しで規格外のクオリティを追求

・オペレーターではなくクリエイターとしての視点とは

・作品全体の意図を汲み取り、自分の表現で勝負できるようになるには

・幅広い技術や経験を得ながら、共に作品のクオリティを高めたい方へ

【主催】株式会社Too

【特別協賛】オートデスク株式会社

【登壇者】株式会社アクタス 柳野 啓一郎 氏

株式会社アクタス 髙橋 慎一郎 氏

ガルパン演習とは?

最初に、「ガルパン演習」について簡単に説明します。ガルパンには、非常に特殊な要素があります。戦車がメインで、そして戦車に女の子たちが乗り込んで戦うというコンセプトの作品は他にはあまり例がありません。そのため、新人スタッフが入社した際や他社に協力をお願いする際には、まずガルパンの特徴や制作スタイルを理解してもらうために、ガルパン演習を行うようにしています。

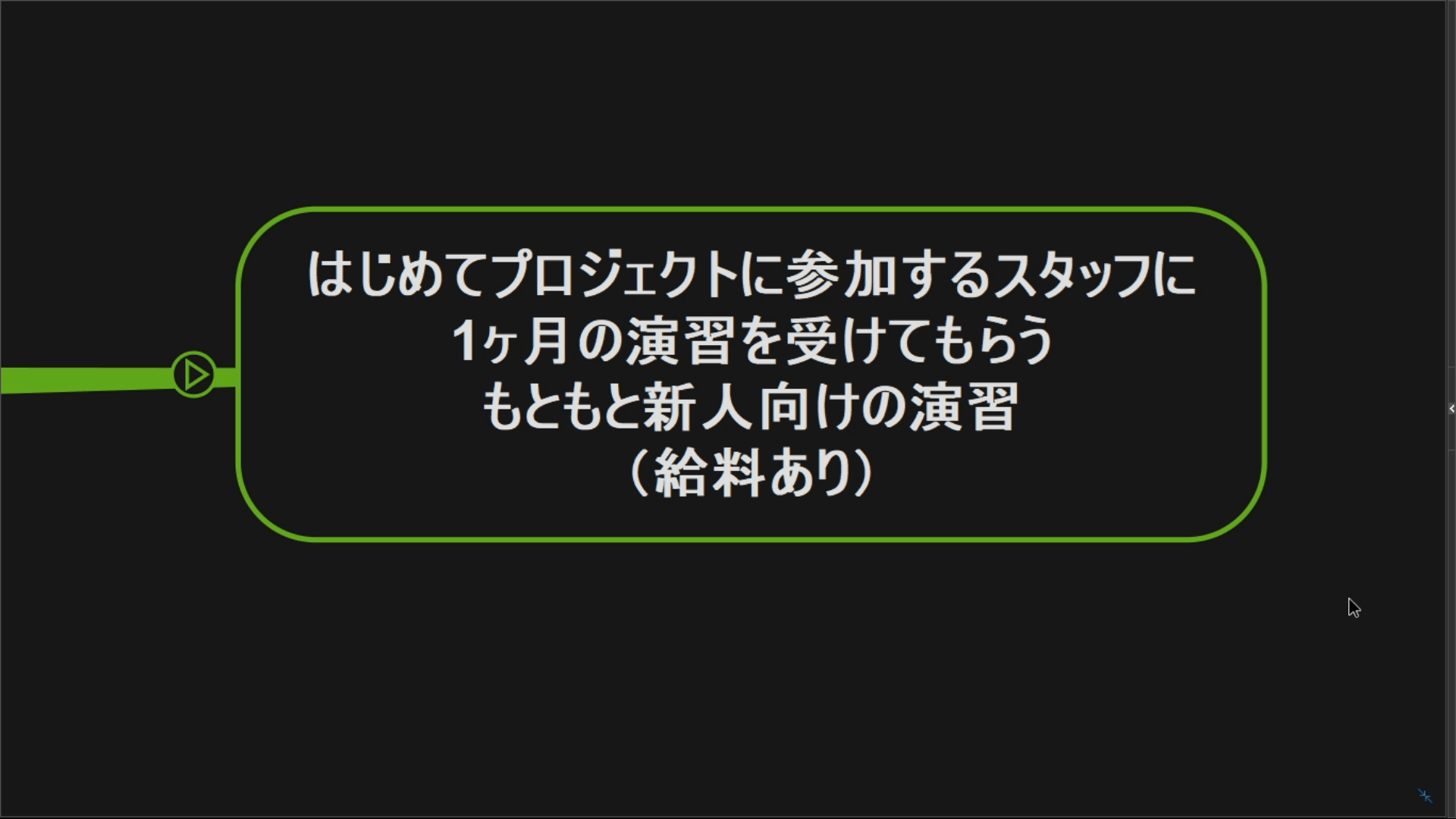

この演習は、新しく関わるスタッフが基本的な作業を身に付けられるようにするための約1ヶ月のトレーニングプログラムです。この期間を通じて、ガルパン特有の動きや表現、制作上で注意すべきポイントをしっかりと教え込んでいきます。これにより、制作に必要なスキルを習得するとともに、ガルパンらしさを理解しながら制作してもらうことが目的です。もちろん、この演習中も給料が支払われる仕組みになっています。

この演習では、基本的な作業を一通り経験することで、制作の全工程を体験できるようになっています。そのため、演習を終えた後は本編の制作にスムーズに参加することが可能です。

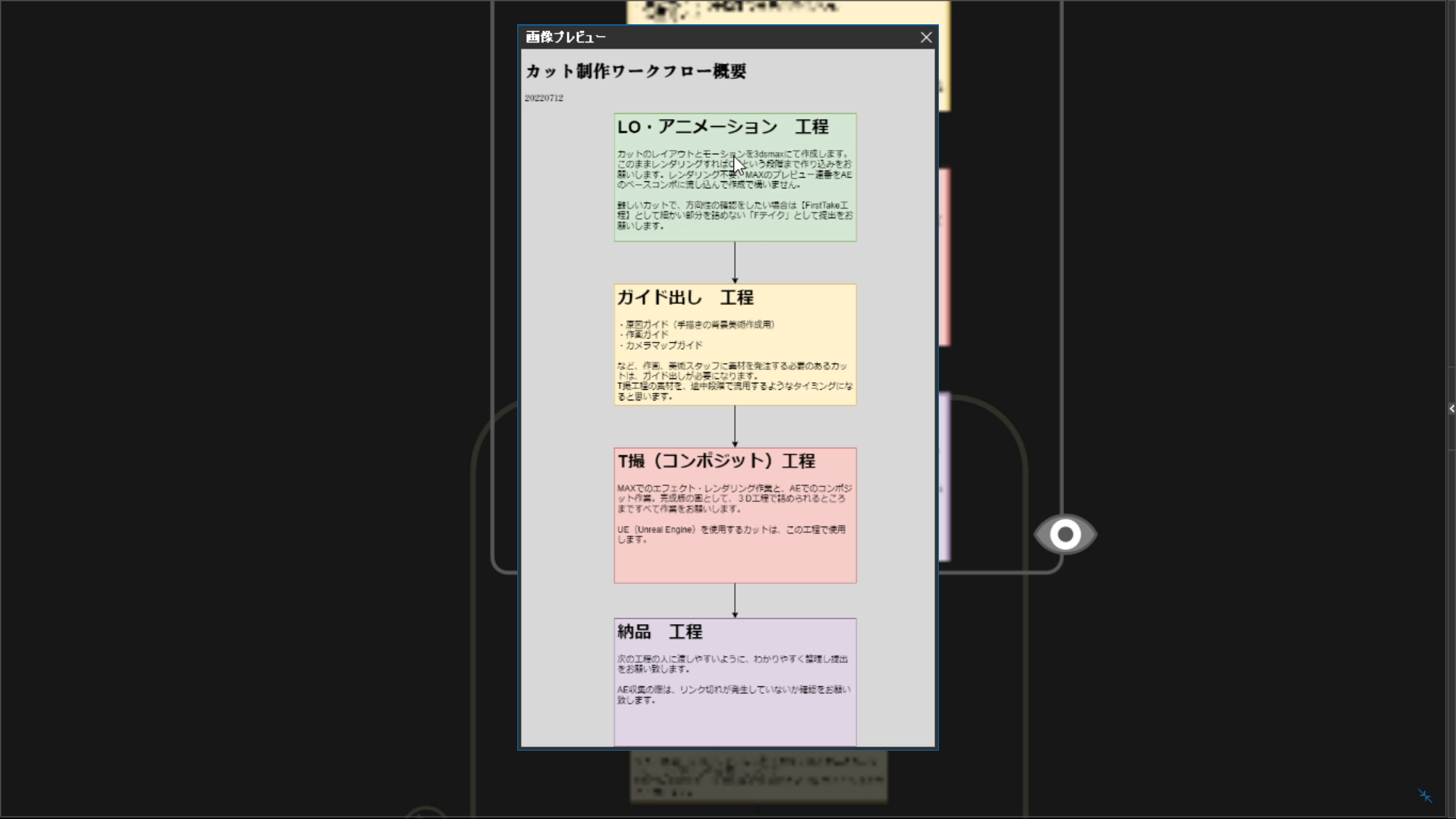

ガルパン制作における基本的なワークフローを簡単に説明すると、以下のような流れになっています。

1.レイアウト・アニメーション

構図を決めてキャラクターや戦車の演技を付ける工程です。作品の基本的なシーン構成を作り上げます。

2.ガイド出し

背景や作画を描いてもらうためのガイドを作成します。これが後の工程での基準になります。

3.T撮(コンポジット)

最初のレイアウト・アニメーションをレンダリングし、出力可能な状態に仕上げます。この段階で映像の仮完成版が形になります。

4.納品

全ての素材をAdobe After Effects(以下、AE)でまとめ、最終的に撮影担当者へ渡します。この時点で完成した映像が納品されます。

これが私たちが行っている制作のメイン工程です。シンプルにまとめるとこのような流れになります。

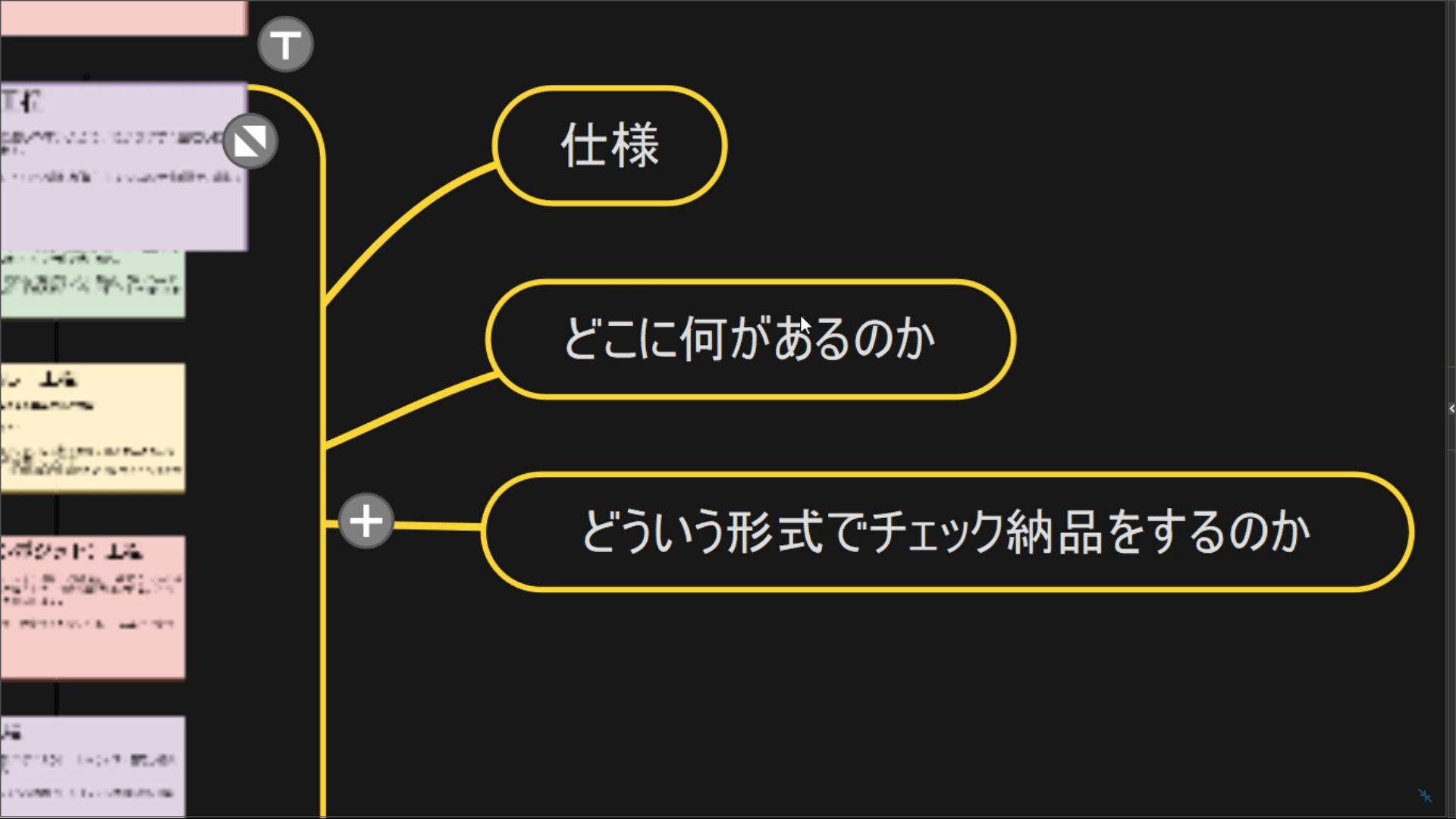

この段階で、仕様やファイルの場所、チェック納品の際の形式などの基本的なことが明確になります。

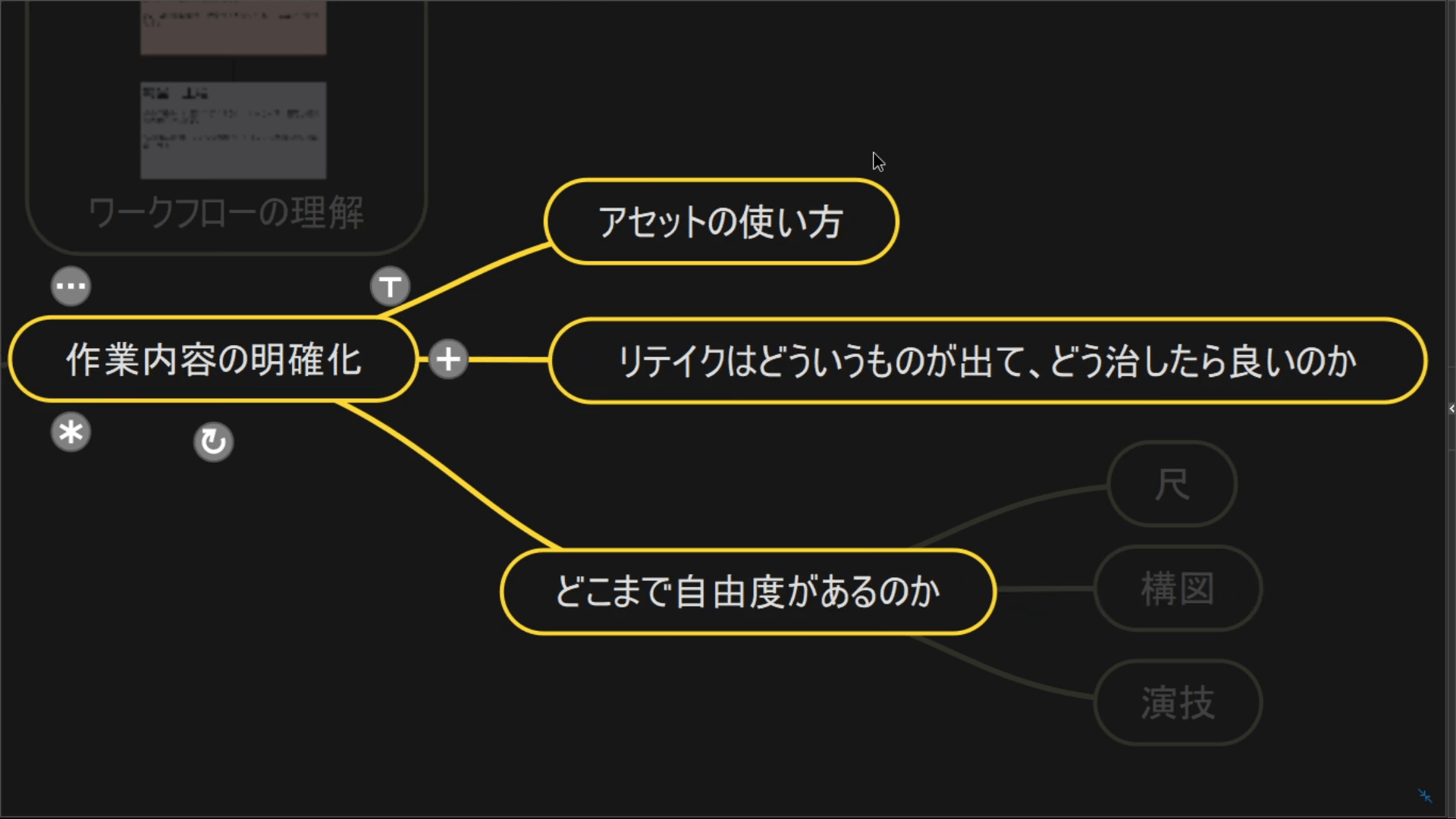

加えて、作業内容の明確化という点では、アセットの使い方も重要です。例えば、戦車に付いているヘルパーの動かし方などがあります。また、リテイクがどういう傾向で出やすいのか知ることも重要です。

さらに、自由度についても理解を深めます。時間は何秒あるのか、構図を少し変えても大丈夫なのか、演技はどのようなアプローチで行うべきなのか、といった点をしっかりと掴めるように心掛けます。

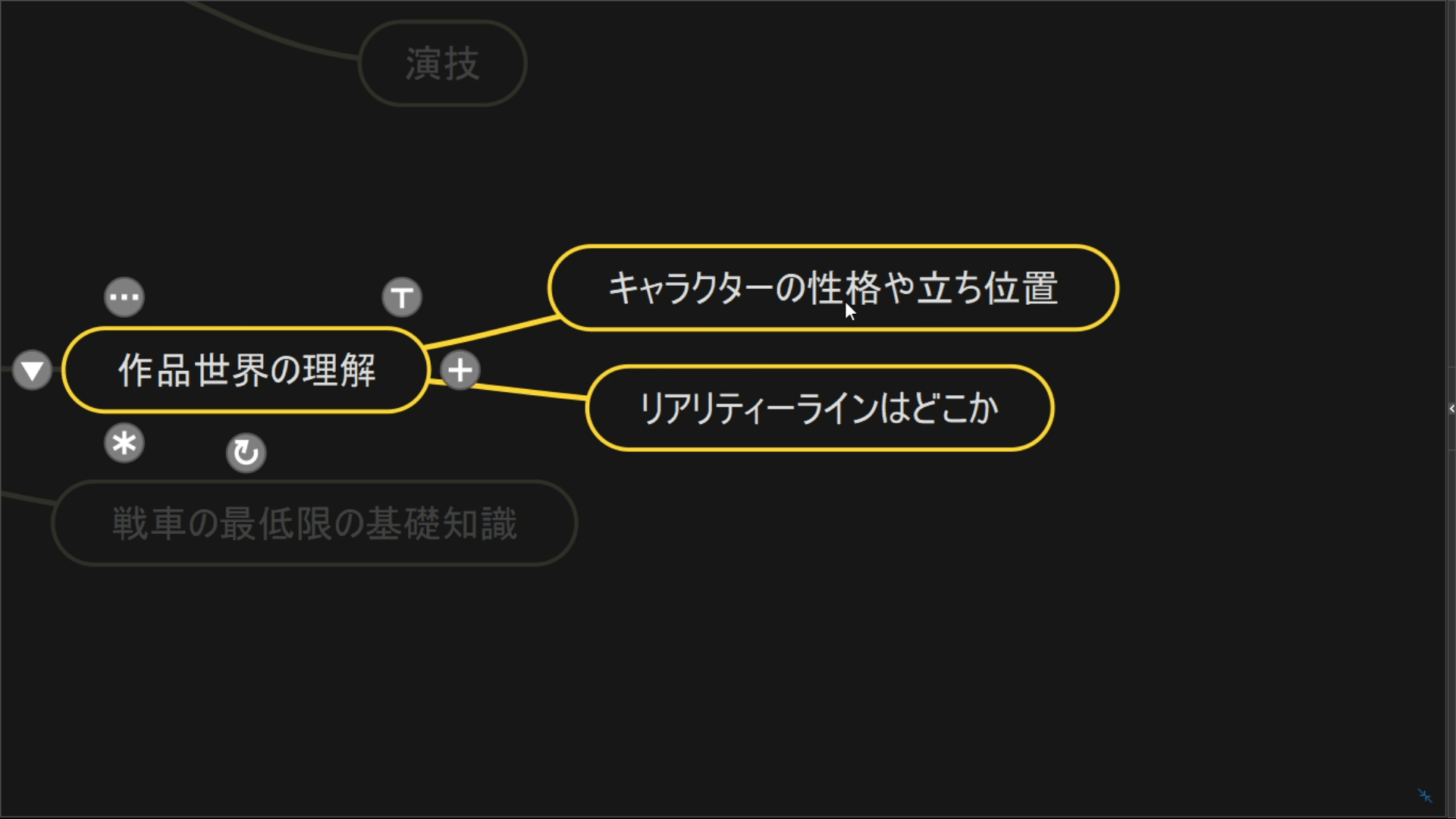

また、ガルパンという特殊な作品においては、作品特有の知識や世界観への理解が求められます。そのため、キャラクターの性格や振る舞い、それぞれのシーンにおけるリアリティラインを把握してほしいと思っています。ガルパンの魅力はギャグ寄りでありながらもリアルさを適度に追求している点であり、その絶妙なバランス感覚が重要です。

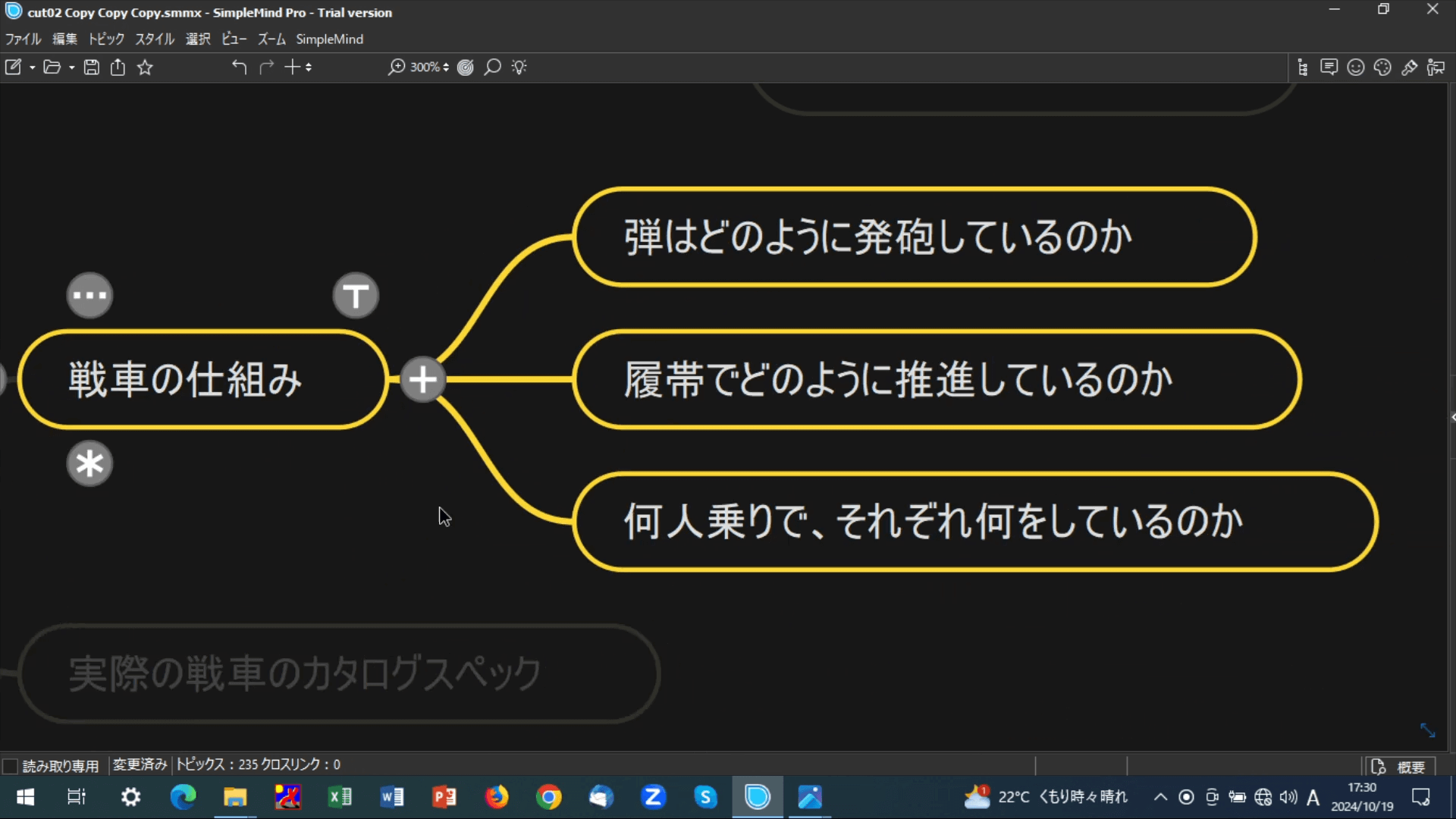

さらに、最低限の戦車の知識も身につける必要があります。具体的には、戦車の立体構造や発砲時の砲弾の出る仕組み、動力源のメカニズム、人の乗っている位置などの基本的な知識です。こうした点を理解しておくことで、アニメーションやシーンに説得力が増します。

では、実際にどのような内容なのか、具体的な作業を見ていきましょう。

演習の概要

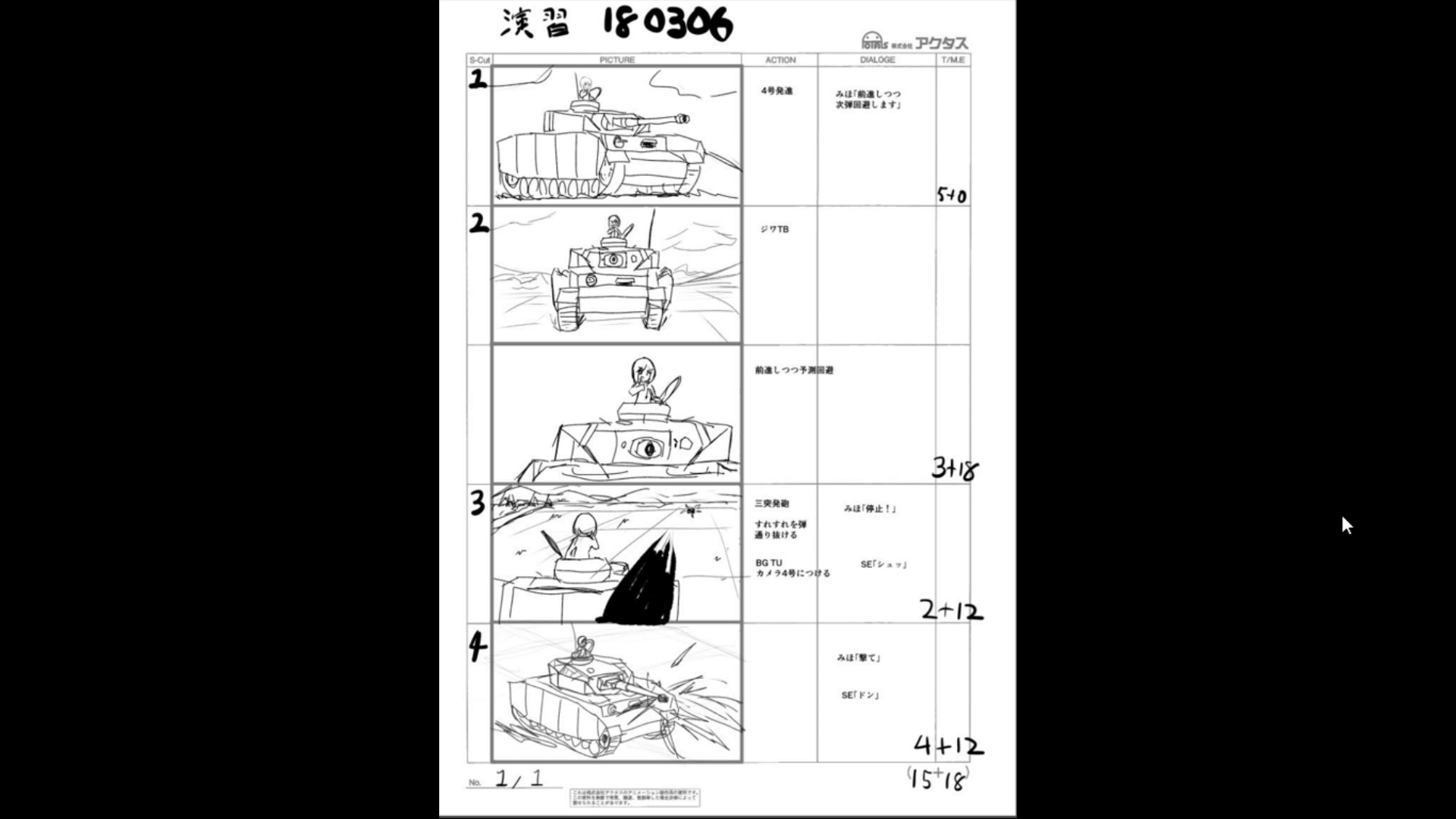

画像のコンテを題材に進めていきます。

カット1では、Ⅳ号戦車に「みほ」というキャラクターが乗っていて、「前進しつつ次弾回避します」と指示が出ています。このカットの長さは5秒です。次に、カット2ですが「ジワTB」というカメラの指示があります。これは「トラックバック」を意味しており、みほがカメラの方向に近づいてくる動きです。

続いてカット3では、奥にいる『三突(Ⅲ号突撃砲)』という戦車が発砲した弾がⅣ号戦車の横を通り過ぎる場面が描かれています。みほが「停止」と指示し、それに伴いカメラがその動きについていきます。最後のカット4では、Ⅳ号戦車が発砲します。みほが「撃て」と指示し、ドン!という発砲音と共にシーンが進行します。全体の尺は合計で15秒18となっています。

一見すると戦車の動きは簡単で、「四角い箱が動いて、弾を避けて、撃つだけ」と考える人もいるかもしれません。では、前提の知識なしにこの作業を実際に行うとどうなるのか、その結果を見ていきましょう。

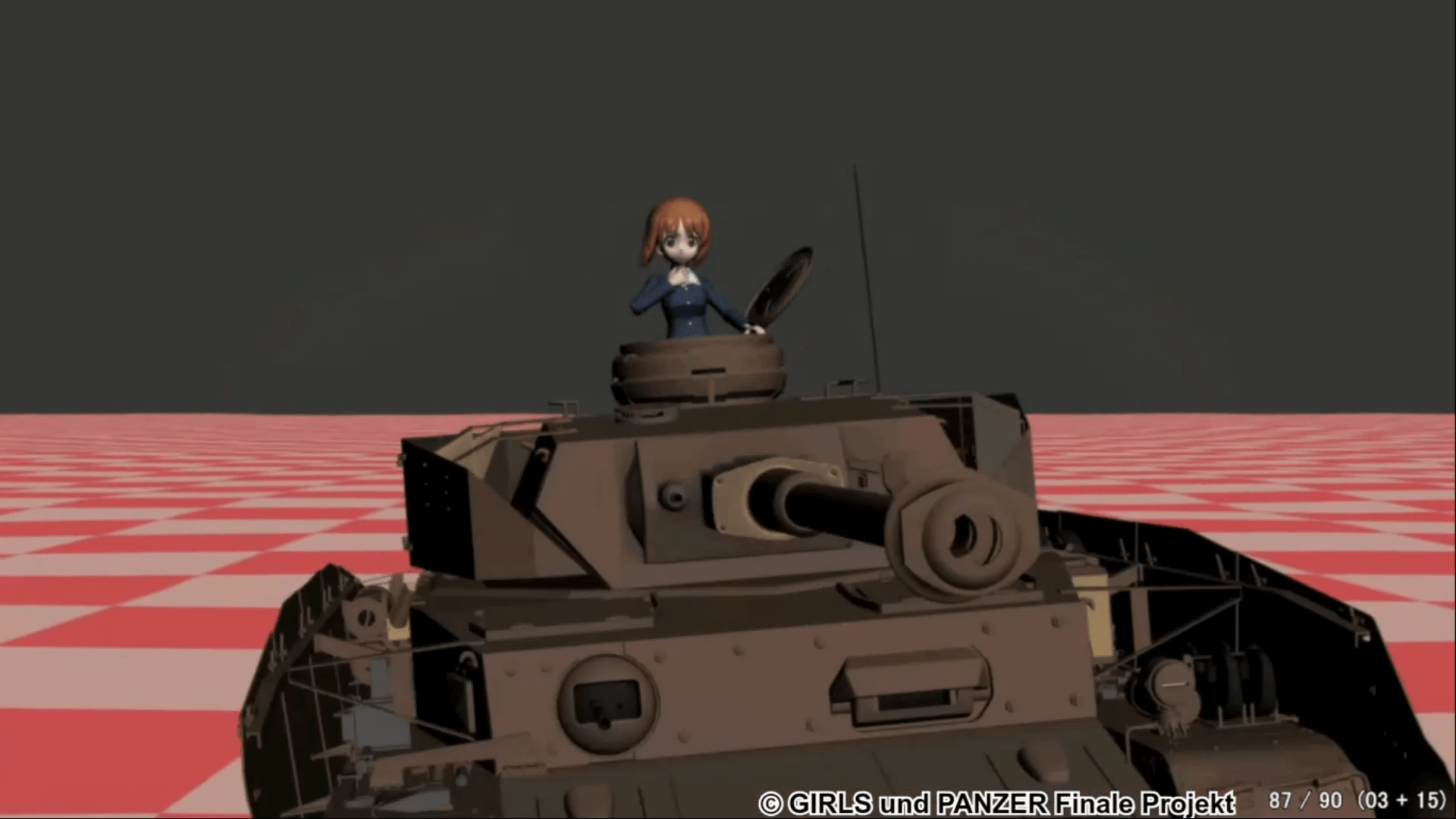

こちらは実際に髙橋が作った3Dです。最初にカットを1発目として作成してもらい、それに対して改善箇所のアドバイスをしてリテイクを重ね、どんどんアップデートしていく形です。このプロセスを全員に体験してもらっています。

初期の段階では、カットの繋がりや見せたい意図があまり伝わってこないことが多く、特に戦車の挙動に関する知識不足が作品に表れてしまうことがよくあります。パッと見ただけでそれが分かってしまう場合も少なくありません。

意識すべきポイントとしては、「戦車ならではの格好良さや説得力を追求すること」です。そして、アニメーションとしてこの4つのカットで何を伝えたいのかをしっかり考えることです。最初の段階では、そこまでの意識が薄いというのが正直なところだと思います。

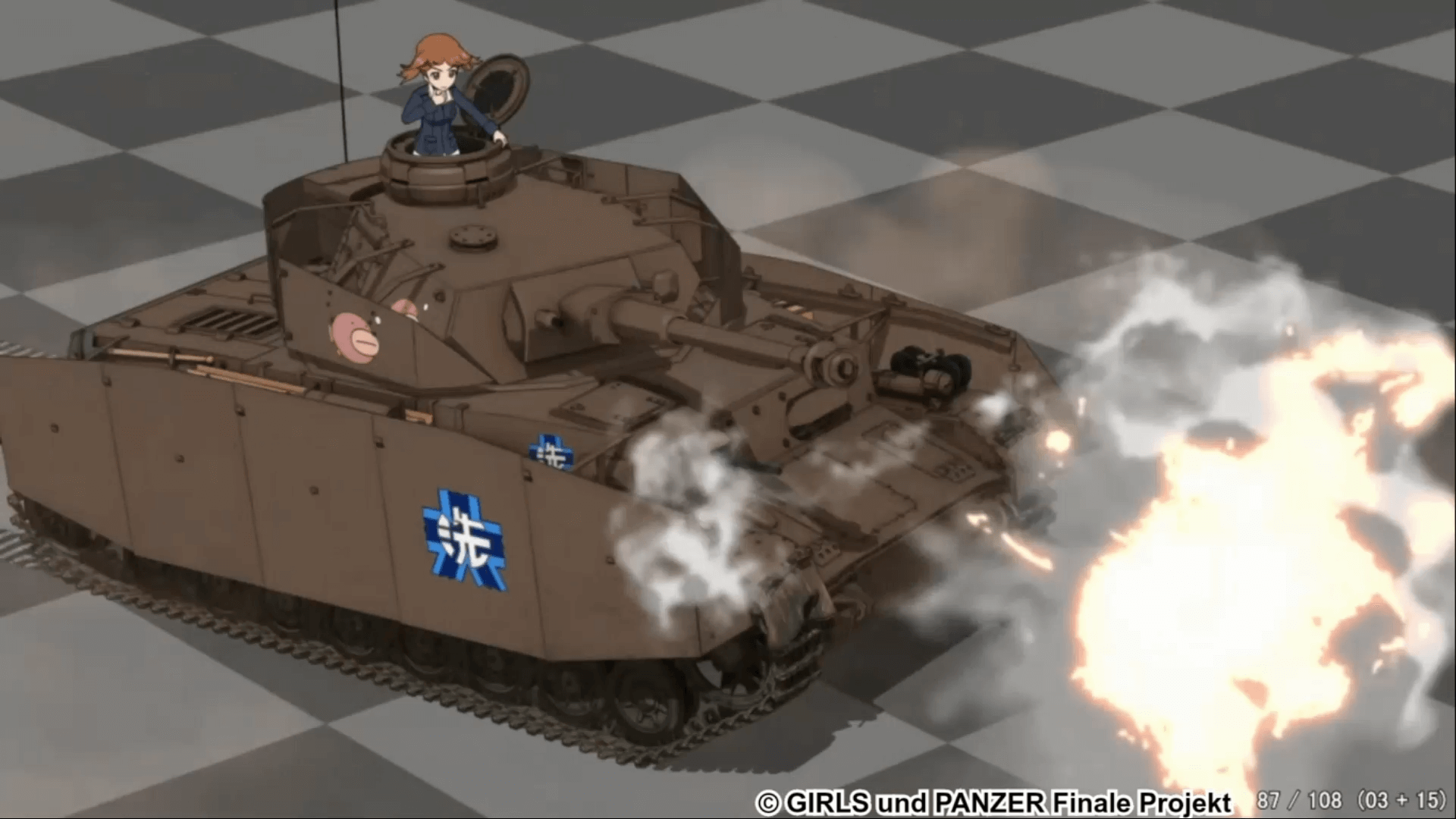

さまざまなリテイクを出していったので、ここからはバージョンアップした様子を見ていきます。

見る人が見れば違和感に気づけるのですが、分からない人には「何が違うの?」という感覚になってしまうことが多いです。ただこの違いが非常に重要で、些細に見える部分こそが作品全体の説得力やクオリティを大きく左右します。

例えば、このカットの弾の飛び方に注目してみます。画面に近づくにつれて、迫力が増すように改善されました。この違いは、意識的に工夫を加えた結果です。

具体的には、「弾の奥詰め」という考え方がポイントになります。レンズの効果を活用して、弾が奥の方では比較的ゆっくり動いて見えるように演出します。そして、弾がカメラに近づくにつれて、物凄いスピード感で画面を通過するように見せます。このレンズ効果と演技の調整で、画面全体に迫力が生まれるのです。

一方で、こういった細かい部分は、言わば「小手先のテクニック」に過ぎません。本質的には、このカットのファーストテイクでどこを変えていけばよかったのかを理解し、改善することが重要です。そうした改善の積み重ねが、全体の説得力やクオリティを引き上げる鍵になります。

例えば、戦車の重厚感やカット同士の繋がり、さらにはキャラクター達が一体何をしているのかという物語的な文脈を考える必要があります。単純に「戦車が発進して弾を避けて発砲する」という描写の裏に、どういうドラマがあるのかを掘り下げることが重要です。

「状況的にはいつ?」という時間の設定や場所の背景などをしっかりと理解し、それをアニメーションに反映することで、作品全体の説得力が格段に上がります。こうした要素が欠けてしまうと、どうしても空っぽの動画になってしまいがちです。

この演習では、そうした部分をどのように意識して取り入れるのかを学びます。そして、最終的には、単なる動作の積み重ねではなく、ストーリーや状況の深みも含んだアニメーションを作り上げることが目標です。

T撮では、本編に載せても問題ないレベルのクオリティを目指して仕上げていきます。

コンテの仕掛け

少しずつ見えてきたかと思いますが、実はここにはとんでもない罠が仕掛けられていました。実はこのコンテは、「スケジュールの無いテレビシリーズにおいて、描き飛ばされたコンテが回ってきた状況」を再現したものです。

指示がほとんど何も書かれておらず、どの場所で何が起きているのかすら分かりません。尺だけは無駄に長く、「この尺を埋めろ」とだけ要求されています。結果として、何の意味もなく適当に埋められたような内容になっているのです。

普通なら最悪の状況と言えますが、私の経験上では実は「チャンス」でもあるんです。この状況で、自分なりにどう演技を見せるか、どう工夫をするかで、どのような反応が返ってくるのかを試す良い機会になります。

ちなみに、この演習ではあえて最初に指示が少ないものを配り、そこから尺を増やして、指示書を削除した形のものを渡しています。この「罠」は、現実の制作現場で遭遇する可能性のある課題を体感し、それに対応する力を養うために仕掛けたものなのです。

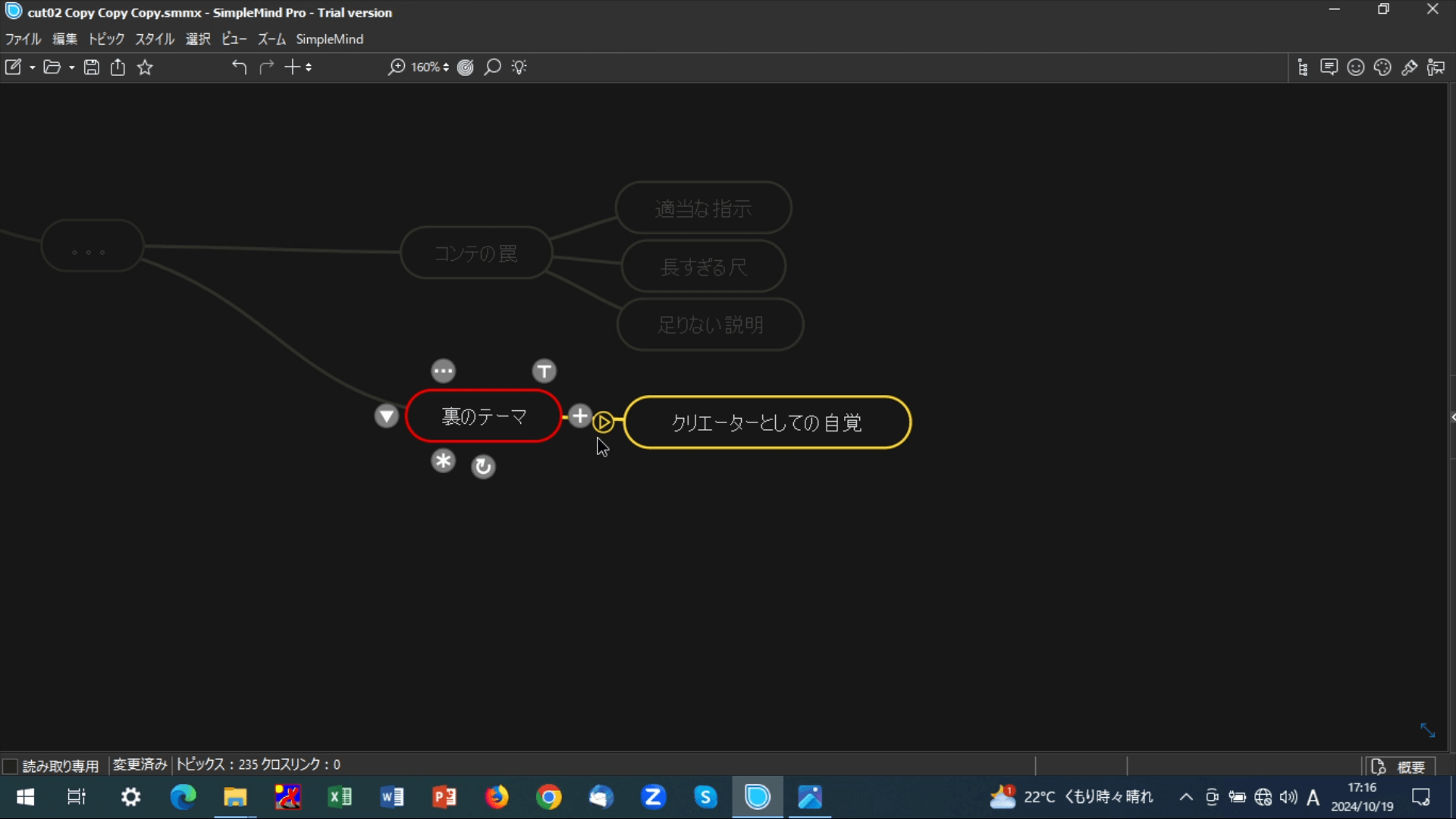

演習の裏テーマ

また、この演習にはもう一つ裏テーマがあります。それは、「クリエイターとしての自覚を持つ」ということです。「お客さんに何を見せたいのかを意識しながら制作する力を身に付けてほしい」、という願いが込められています。クリエイティブの本質は、「意図」や「狙い」が明確であることです。その根幹を理解してもらうために、この演習は設計されています。

また、この演習は多くの人に取り組んでもらうため、その人数分のカットが生まれるという特徴があります。そして、自分の方針として「これが正解」という一つを決めないようにしています。正解を押し付けずに各自の特性や方向性に合わせてリテイクの指示を出すことで、その人なりの「正解」が形になっていきます。

これによって分かることは、同じカットを担当しても、アプローチ次第で多様な正解にたどり着くことができるということです。この結果は非常に興味深く、それぞれのクリエイターが持つ独自性や解釈の幅広さを実感する瞬間でもあります。

このプロセスを通じて、クリエイター自身が自分の裁量でどこまでできるのか、どのレベルまで追求すべきかを自覚していくことも重要です。最終的には、お客さんに「自分が何を見てもらいたいのか」を明確に意識し、作品を通じてそれを伝えられるようになってほしい、という狙いがこの演習には込められています。

弾の避け方やその途中の演技、撃つ際のアクションだけでも個性や工夫による差が出てきます。また、迫力の出し方も人それぞれで異なります。さらに、この演習では制作する側とこちら側の間で意見のすり合わせを行い、コンセンサスを取ることにも重点を置いています。このプロセスを通じて、クリエイターが自分の表現を明確にしつつ、ガルパンという作品の世界観や特性に沿った表現・制作ができる環境作りを目指しています。

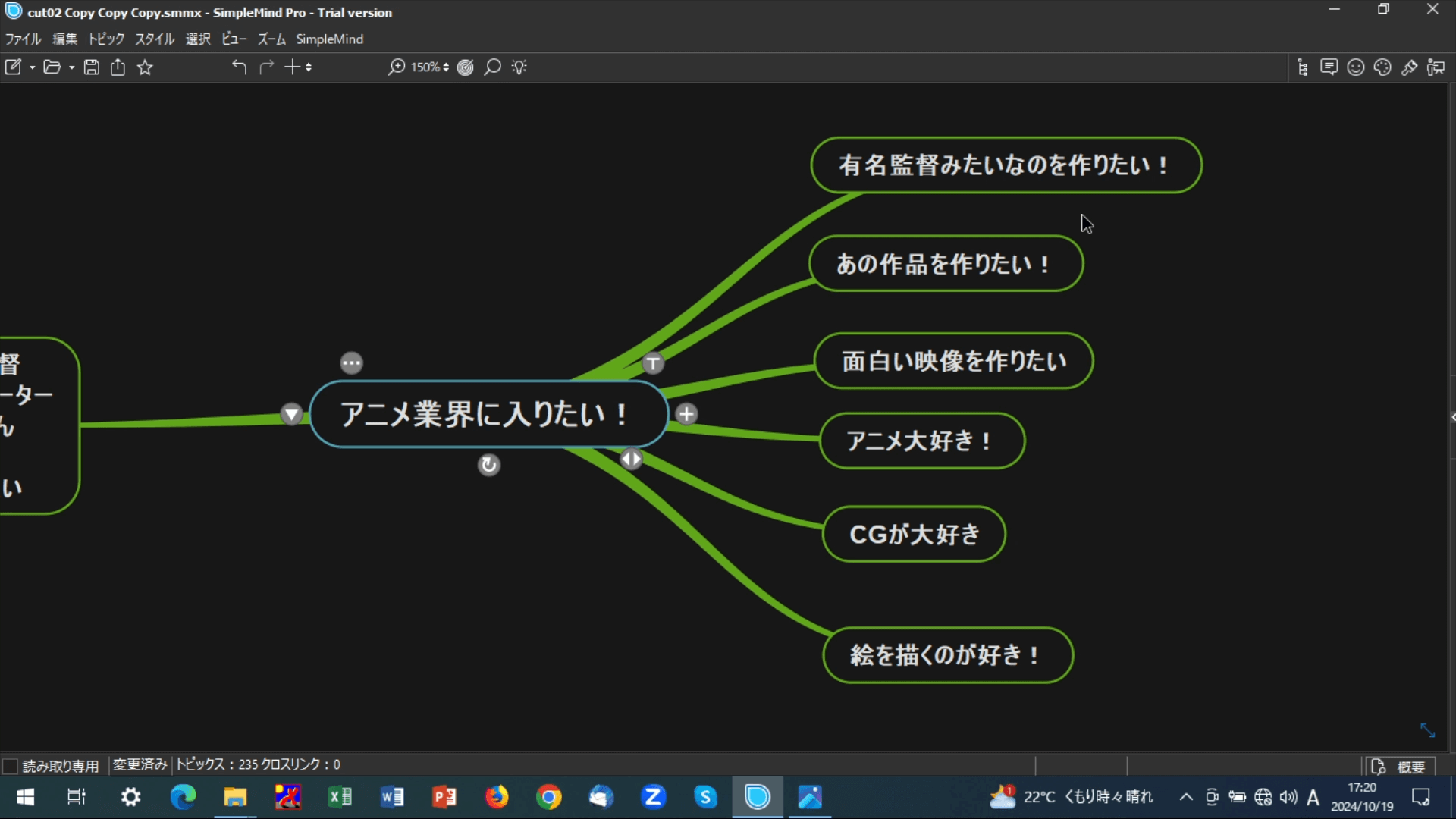

アニメ業界に入りたい!

ここからは、この取り組みを行っている理由について話していきます。アニメ業界に入りたいと思ったきっかけには、人それぞれに理由があると思います。例えば、憧れの監督の作品を作りたい、あの有名な作品に携わりたい、もしくはただ単にアニメが大好きだからという理由などです。そんな想いを胸に、この業界を目指す人たちに向けた話になります。

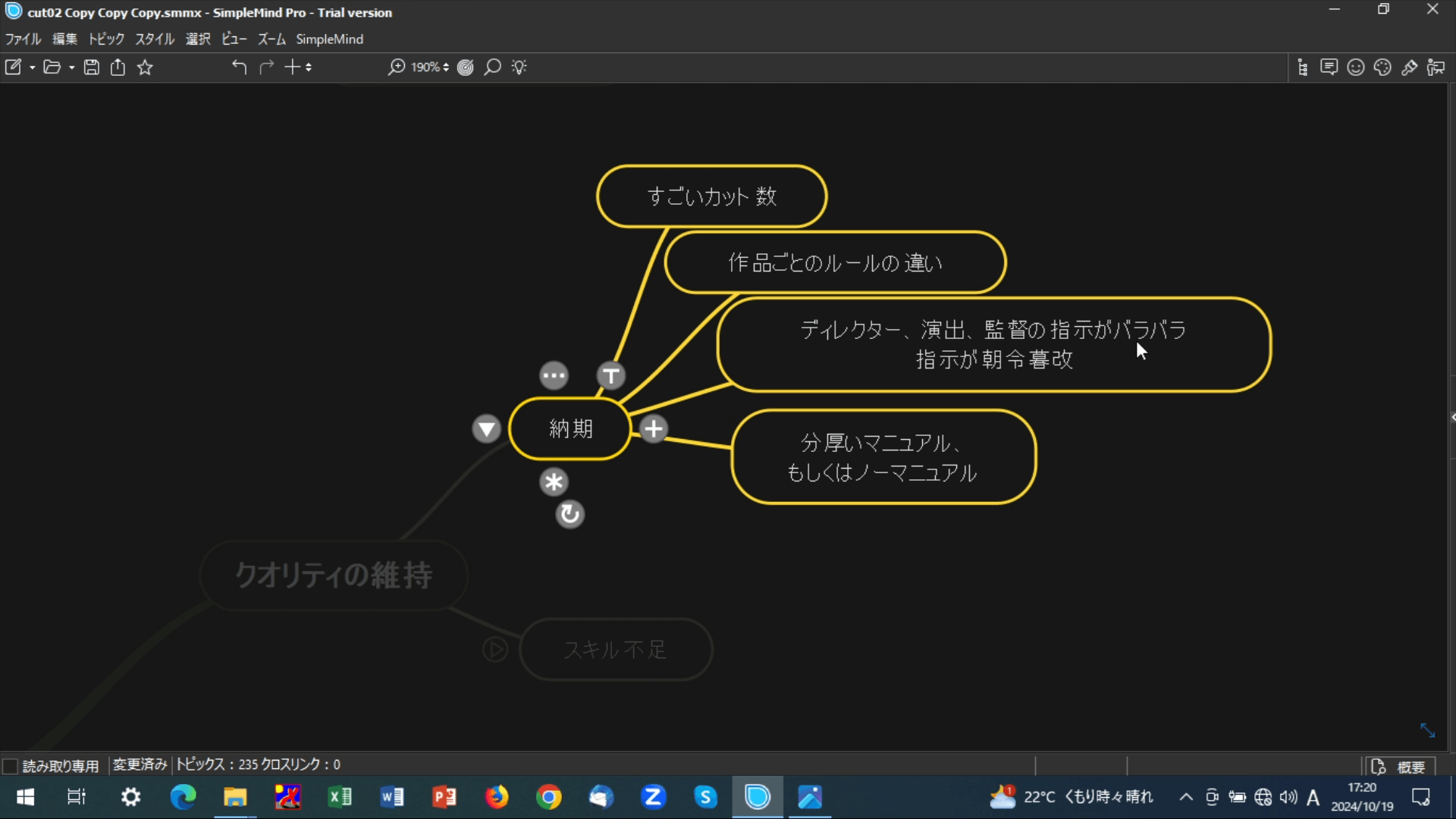

実際に現場に入るとクオリティやモチベーションの維持が課題になり、納期に追われる中で膨大なカット数をこなさなければならない状況に直面します。作品ごとにルールが違ったり、指示がバラバラでリテイクが頻繁に変わったりすることもあります。マニュアルが分厚すぎたり、逆に無かったりするのも混乱のもとです。

新しいプラグインやソフトウェアが次々に増え、それらを学ぶ時間が取れないことも多く、時には作り方が分からないものが降ってくることもあります。そのうちに給料や時間が足りないという不満が出てきて、「やりたい仕事だけではない」という現実に直面します。

そうしたなかで、自分のやっていることが分からなくなってしまい、ただ指示通りに動くだけの「オペレーター」になっていると感じてしまうことがあります。チェックに出してはリテイクを受けて直すだけの流れの中で、指示やマニュアルが増えすぎて読めなくなる、そんな状況に陥りやすいのが現状です。

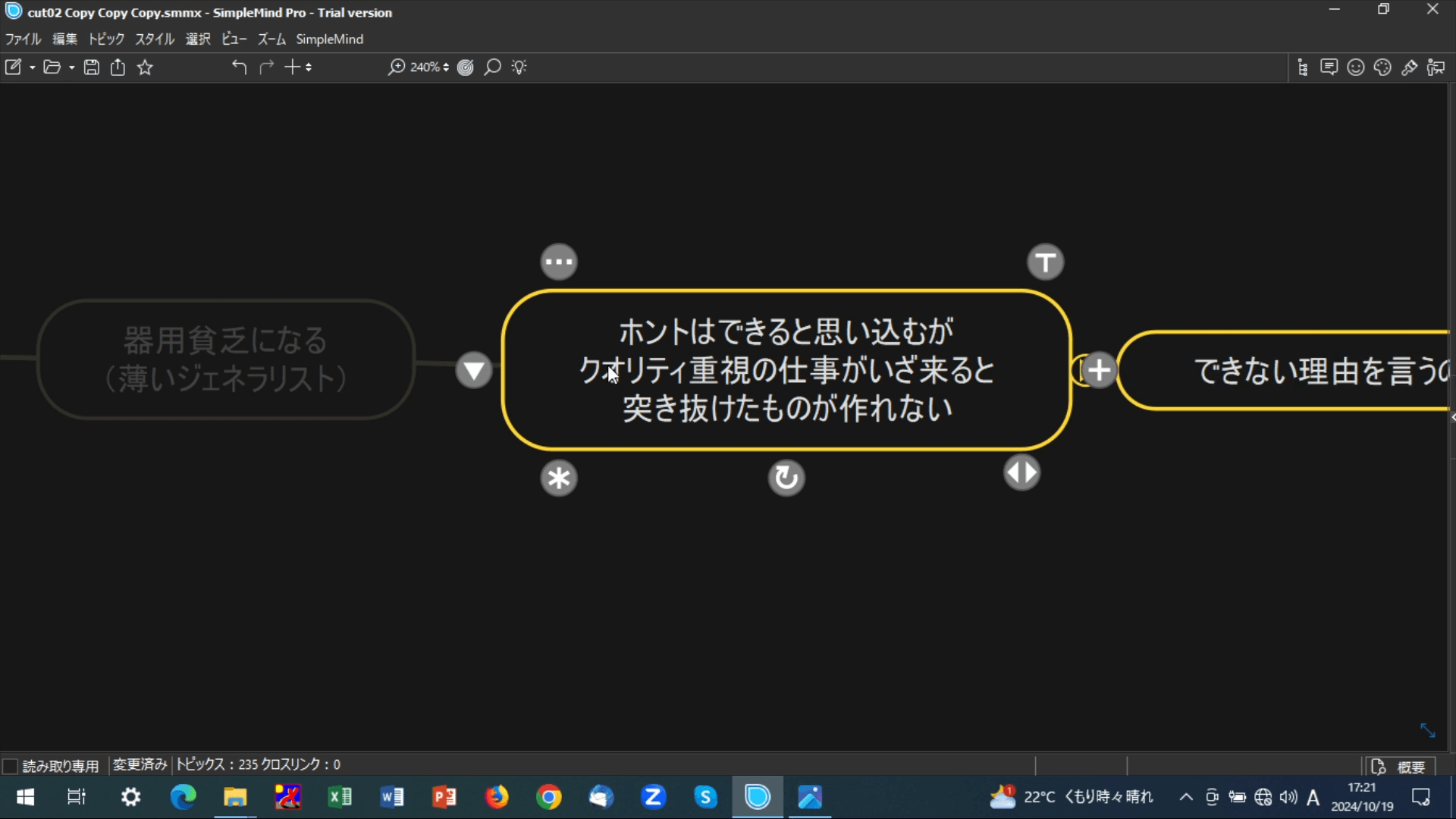

テイク数が増えることで結果的に良い仕事の引き合いがなくなると、納期ギリギリの低予算案件が多く舞い込むようになります。そういった中で器用貧乏なゼネラリストになってしまい、クオリティ重視の仕事が入ってきた際に十分な力を発揮できない状況になることもあります。そして、できない理由を並べるのだけが上手くなって結果的に給料も上がらない、そんな状況は避けなければなりません。

もちろん、オペレーターとして仕事に特化できれば一定の成果を上げることはできますし、プライベート優先で働くのも一つの考え方だと思います。その考えを否定するつもりはありません。

ただ、このCG業界で将来も生き残り、ちゃんと生活を支えられるだけのスキルを身につけ、さらにヒット作を手がけて豊かな生活を送れるようになってほしいのです。オペレーターのままだと、「ただCGを使える人」で終わってしまう可能性があります。もし会社が「来年からBlenderを使います」と方針を変えた場合、対応できなくなる恐れもあるのです。

オペレーターからクリエイターへ

クリエイターとしてアニメを作れるスキルを持ち、カットに必要な要素を理解して演技を仕上げる力があれば、会社に縛られることなく生きていくこともできます。なぜなら、そのスキルに対する需要が必ず発生するからです。お客さんといえば最終的に作品を観てくれる視聴者はもちろんですが、直接仕事を振る立場にいるディレクターや制作監督、プロデューサーといったスタッフも重要なお客さんです。彼らに「この人は使える」と思われれば、次の仕事のオファーに繋がっていきます。

私がこの業界に入るきっかけとなったのは、大学の研究室での出来事でした。当時、友達のプロジェクトに勝手に混ざって、LightWaveとAEをいじり倒してフル3Dのアニメを勝手に作成しました。そして、出来上がったものを勝手に提出したんです。そして、そのプロジェクトのチェック会議に勝手に出席し、プロデューサーの三上さんに「これ作ったの誰?」と聞かれて手を挙げたのが始まりでした。「じゃあまた作って」と言われたことが、全てのスタートでした。

その頃から「負けないものを作れる」という手応えを感じていました。そして何より、「お客さんを楽しませたい」と思って作っていました。怒られてもかまわないくらい、自分のやりたいことを突き詰めていたんです。その姿勢は今でも変わっていません。

こうした考えや行動が間違いではないと実感しているので、これからもその精神を共有できる仲間を増やしていきたいと思っています。

カットを作る際に意識すること

アニメーターとしてカットの作り方を考える際ですが、今回は細かい技法については触れません。そうした技法に関しては、世の中に良質な参考書やYouTube上の動画などの優れた教材が多く存在しています。それらを活用すれば、自分で学ぶことが可能です。ただし、重要なのは、それらを吸収するための「土台」をしっかりと作ることです。この土台がないと、いくら優れた技法を学んでも身につけるのは難しいと考えています。

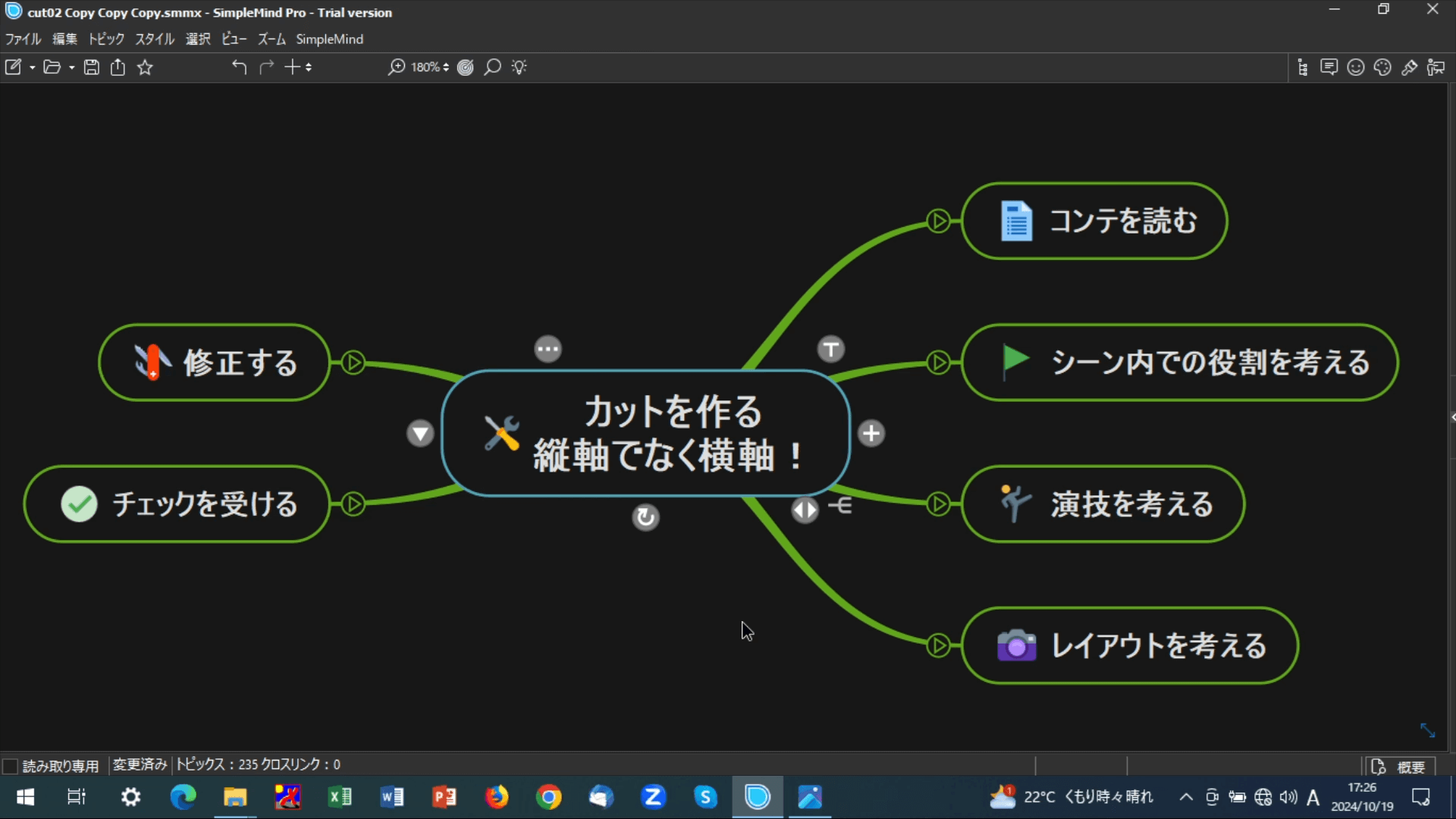

では、どうすればその技術を吸収できる土台を作れるのか。そのセットアップが重要です。具体的には、以下の流れを意識する必要があります:

1.コンテを読む – カットの意図やシーン全体の流れを理解する。

2.シーン内での役割を考える – そのカットが物語全体でどのような役割を果たすのかを明確にする。

3.演技を考える – キャラクターの動きや表情で何を伝えるのかを設計する。

4.レイアウトを考える – カメラワークや構図を決め、視覚的な効果を最大化する。

5.修正する – 自分の作業を見直し、必要に応じて改善を加える。

6.チェックを受ける – 他者の目を通して客観的なフィードバックを得る。

これらのプロセス自体は非常にシンプルです。しかし、このプロセスをいかに正確に、そして深く取り組むかが最終的なクオリティを大きく左右します。土台を作ることができれば、後から吸収する技法や知識をより効果的に活かせるようになります。

コンテを読む

例えば、「コンテを読む」という段階では、まずコンテに書かれた最低限の指示と意図を汲み取ることが重要です。尺の長さや登場キャラクター、背景の情報、必要な処理を具体的に理解する必要があります。不明点があれば積極的に質問し、さらに余裕があれば「こういうことをやりたい」といった提案をしてみるのも良いでしょう。そうすることで、作業の方向性がクリアになり、結果としてクオリティの向上にも繋がります。

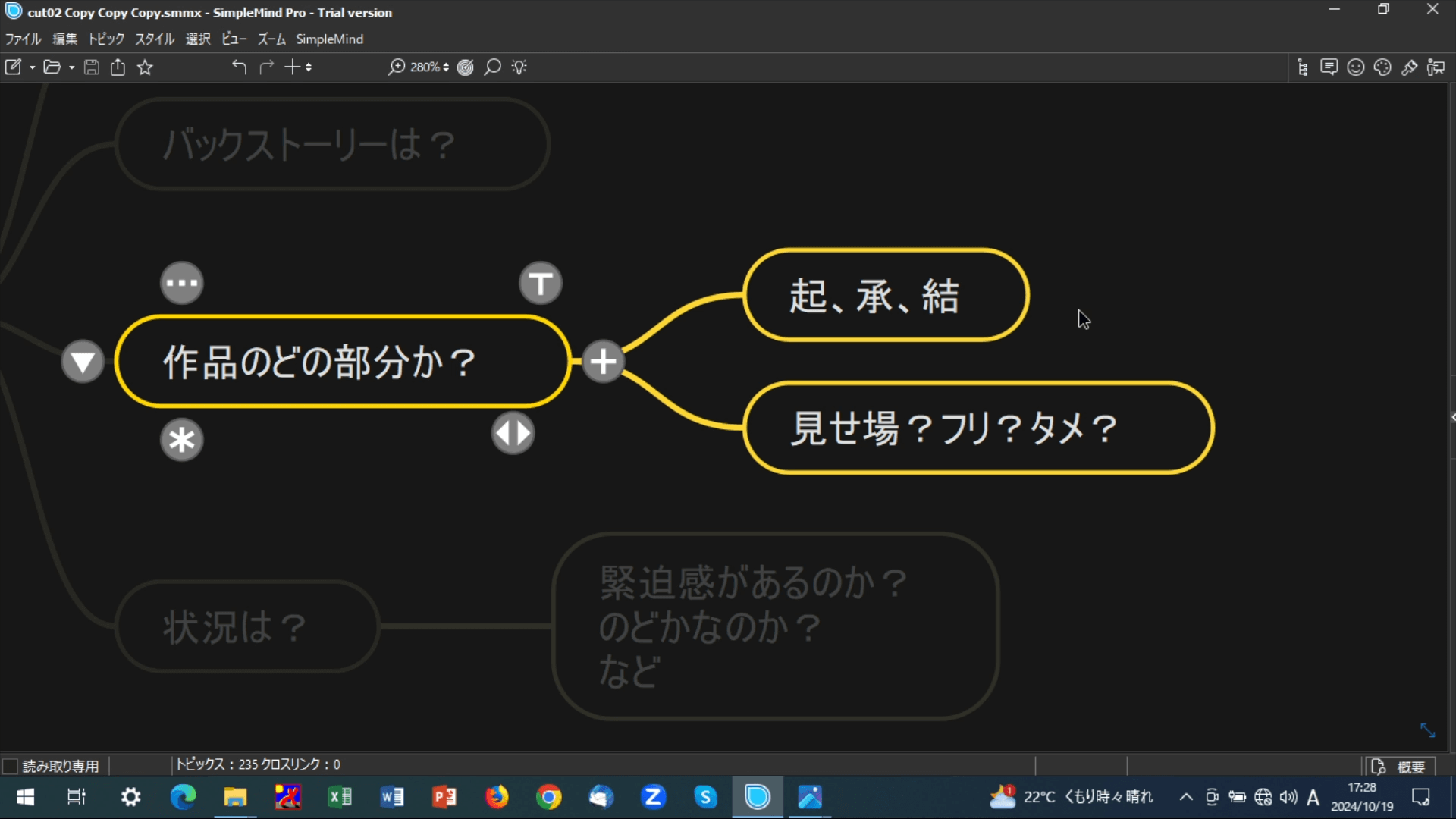

「シーン内での役割」を考える段階では、作品全体におけるカットの位置づけや役割を理解することが大切です。ガルパンのような作品を例に挙げると、形態がテレビアニメ、OVA、劇場版、MVのどれなのかによって、シーンの作り方に影響を与えます。

さらに、その話のバックストーリーも重要です。例えば、さきほどのコンテで登場したⅣ号戦車や三突の動きやスキルは、シーンが物語全体のどの時点に位置しているかによって変わってきます。テレビシリーズの途中なのか、劇場版の後なのか、このような背景情報を考慮することでカットに説得力を持たせ、物語全体との一貫性を保つことができます。

また、作品全体の流れの中で自分の担当するカットがどこに位置するのかを考えることが大切です。脚本構成で言えば、起・承・転・結のどこに当てはまるのか、またそのカットが「見せ場」なのか「フリ」なのか「タメ」なのかを理解する必要があります。

特に見せ場となるカットを際立たせるためには、その前のフリとなる部分で過剰に目立たせないようにするコントロールが求められます。前のカットが全力で目立ちすぎると、肝心の見せ場が埋もれてしまい、全体の流れが損なわれてしまうからです。このような場合、全体の調和を考えながら、どこに力を入れるべきかを判断することが重要です。

さらに、その場面が緊張感のある状況なのか、のどかな状況なのかといった雰囲気の違いも、カットの見せ方に大きく影響します。自分が担当している部分がどのような状況にあたるのかを認識するだけでも、アニメーションの演出や演技の方向性が大きく変わってくるでしょう。

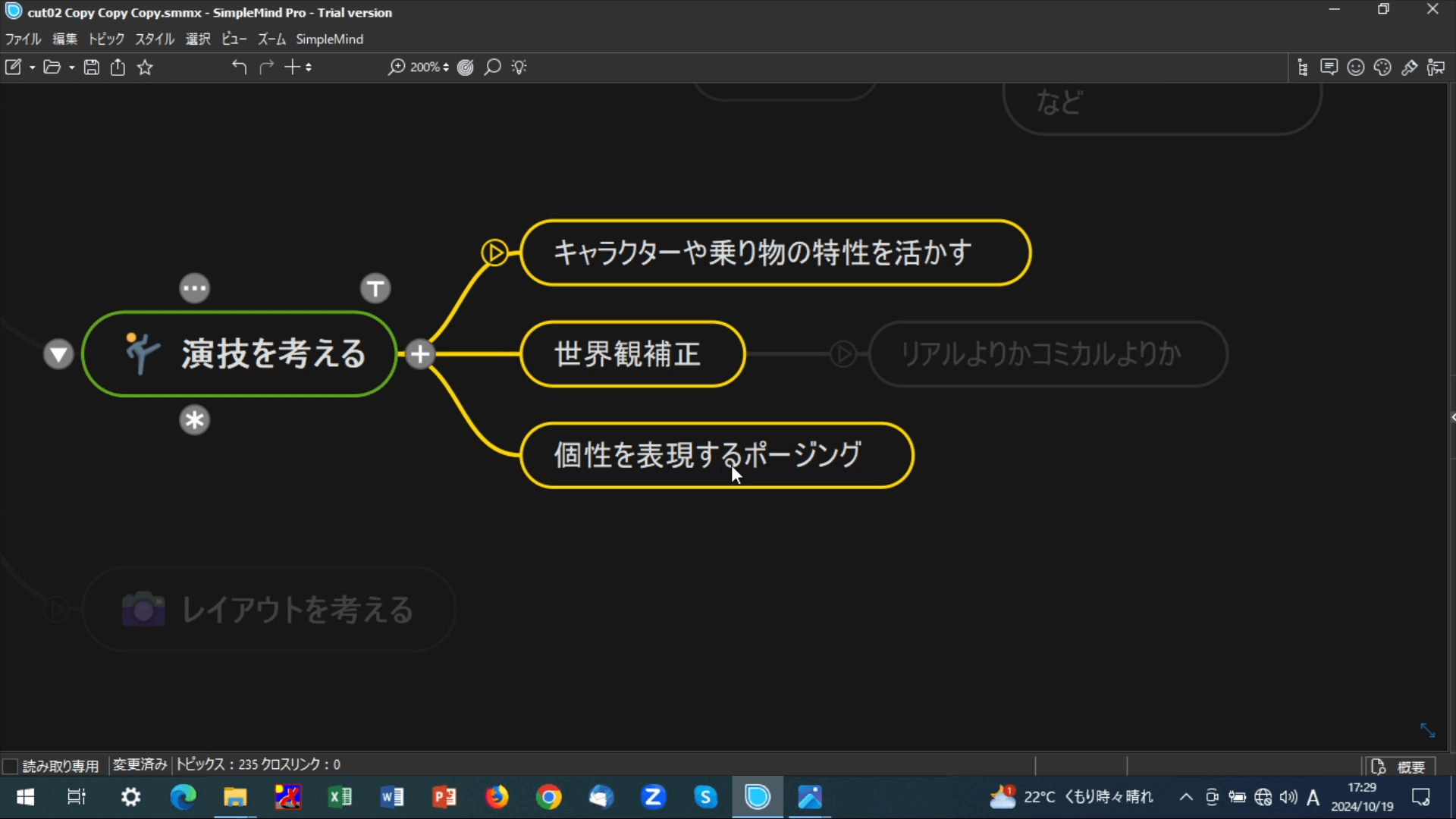

演技を考える

演技を考える際には、キャラクターや乗り物の特性を理解し、それを最大限に活かすことが重要です。例えば、女子高生と戦車という組み合わせの場合、女子高生の一般的な身体能力や特徴を基盤にして、腕力や脚力、柔軟性、さらには趣味や特技を考慮に入れます。

麻子というキャラクターで具体例を考えます。彼女はマニュアルを一読するだけで戦車を自在に操れる能力を持っている一方で、朝が苦手で夜になるとテンションが上がるという特性があります。こうした個性をどのように演技に反映させるかが、キャラクターの魅力を引き出すポイントになります。

さらに、操縦者の経験や性格も大きな影響を与えます。同じ戦車でも、操縦する人物が素人かベテランか、強キャラか弱キャラかによって、演技のニュアンスやシーンの印象が変わります。強力な戦車を操るのが経験の浅い素人であれば、思わぬミスやドタバタ感を演出することでユニークな演技を生み出すことができます。このように、キャラクターや状況に応じた特性を理解しておくことで、演技の幅が広がり、物語に説得力を持たせることができます。

戦車の仕組み

次に戦車についてですが、これは第二次世界大戦時の戦車が多く登場する設定になっています。そうなると、戦車の仕組みをしっかり理解する必要があります。例えば、弾が発砲される機構や戦車の内部構造、乗員の数とそれぞれの役割といった基本的な知識が重要です。

さらに戦車ごとの特徴を掴むために、実際の戦車のカタログスペックを参考にするのも役立ちます。主砲の威力や装甲の厚さ、最高速度などを知ることで、それぞれの戦車に個性が生まれ、その特性を活かした表現が可能になります。また、歴史的な逸話や実際の戦場での運用方法についての知識があると、演技やシーンの提案に深みを持たせることができます。

これらの情報を理解しておくことで戦車ごとのキャラクター性をより鮮明に描き出すことができ、演技やアニメーションに説得力が加わります。戦車という機械的な要素を単なる背景ではなく物語の一部として活用することで、作品全体の魅力を引き上げることができます。

ガルパンの世界観

世界観の演技に関しては、リアル寄りかコミカル寄りかによって、物理法則や演技をどの程度誇張するのか決まります。ガルパンでは全体的にギャグ寄りの演出が多いですが、同時にリアルな部分は極端にリアルに描写するという特徴があります。ギャグの中にシリアスでリアルな表現を挟むことで、逆にそのギャップがギャグとして機能するという手法です。このようなバランス感覚を保つことが重要になります。

具体的な例として劇場版で登場したカルロ・ヴェローチェの「プールの上を水切りする」シーンがありますが、あれはリアリティラインを意図的に壊した表現です。もしそのラインを壊すならば、その後の展開でも同じ壊れたラインを基準として演技や描写を維持する必要があります。そのように、設定したリアリティラインをどう扱い続けるかを意識しながら制作していくことが求められます。

また、キャラクターやシーンの個性を引き出すために、ポージングや動きにもこだわる必要があります。それぞれのキャラクターや戦車を単に動かすだけではなく、何を伝えたいのか、どのような感情や状況を表現したいのかを考えることで、より豊かな演技や演出が可能になります。

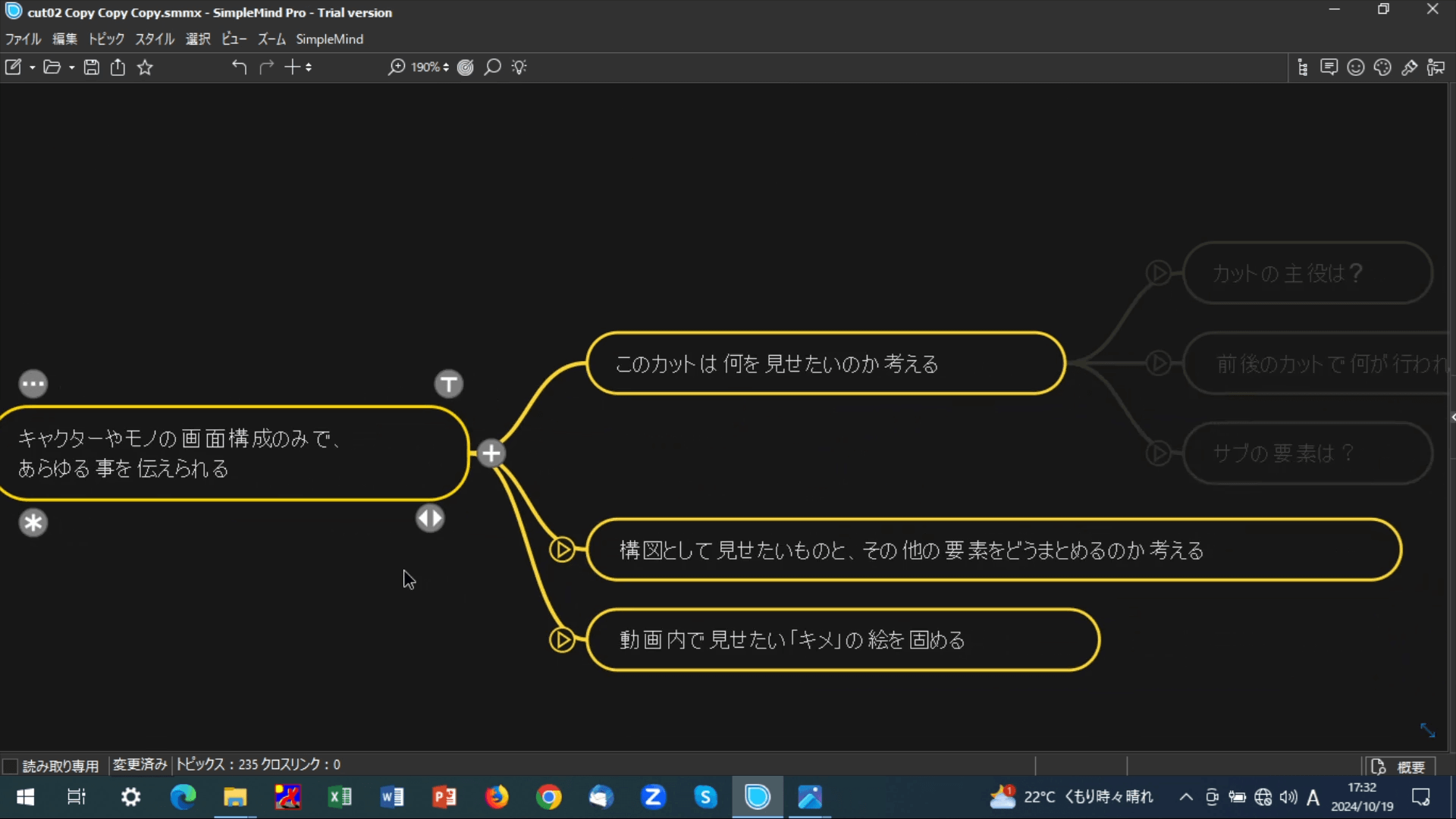

レイアウト

レイアウトについて考える際、まずはキャラクターや物体の画面構成を意識することが重要です。このカットでは何を見せたいのか、主役は誰なのかをはっきりさせます。その対象が人、戦車、もしくは背景かによって必要な見せ方や構図が大きく異なるためです。

また、前後のカットで何が起きているのかを理解することも大切です。このカットがシーン内でメインのアクションを描くのか、それとも予備的なアクションを補足する役割なのか、流れの中での位置づけを考えます。同様に、このカットがシーン内で初めて出てくるのか、似たようなカットが既にあるのかなども押さえておくと良いでしょう。

サブ要素としては、対面する敵の有無や、敵に攻撃しているのか敵にされているのかといった状況を把握します。これらの要素は複雑になりがちですが、ポイントをシンプルに絞り込むことで、適切な見せ方がしやすくなります。

構図に関しては、見せたいものを明確にしつつ、3Dならではのアプローチが活用できます。アニメ的な表現を加えたり、視点やレイアウトを大胆に変えたりすることで、より効果的な映像を作り出すことが可能です。

構図について

構図の例として、パース、アイレベル、消失点、レンズという4つに分けて考えてみます。

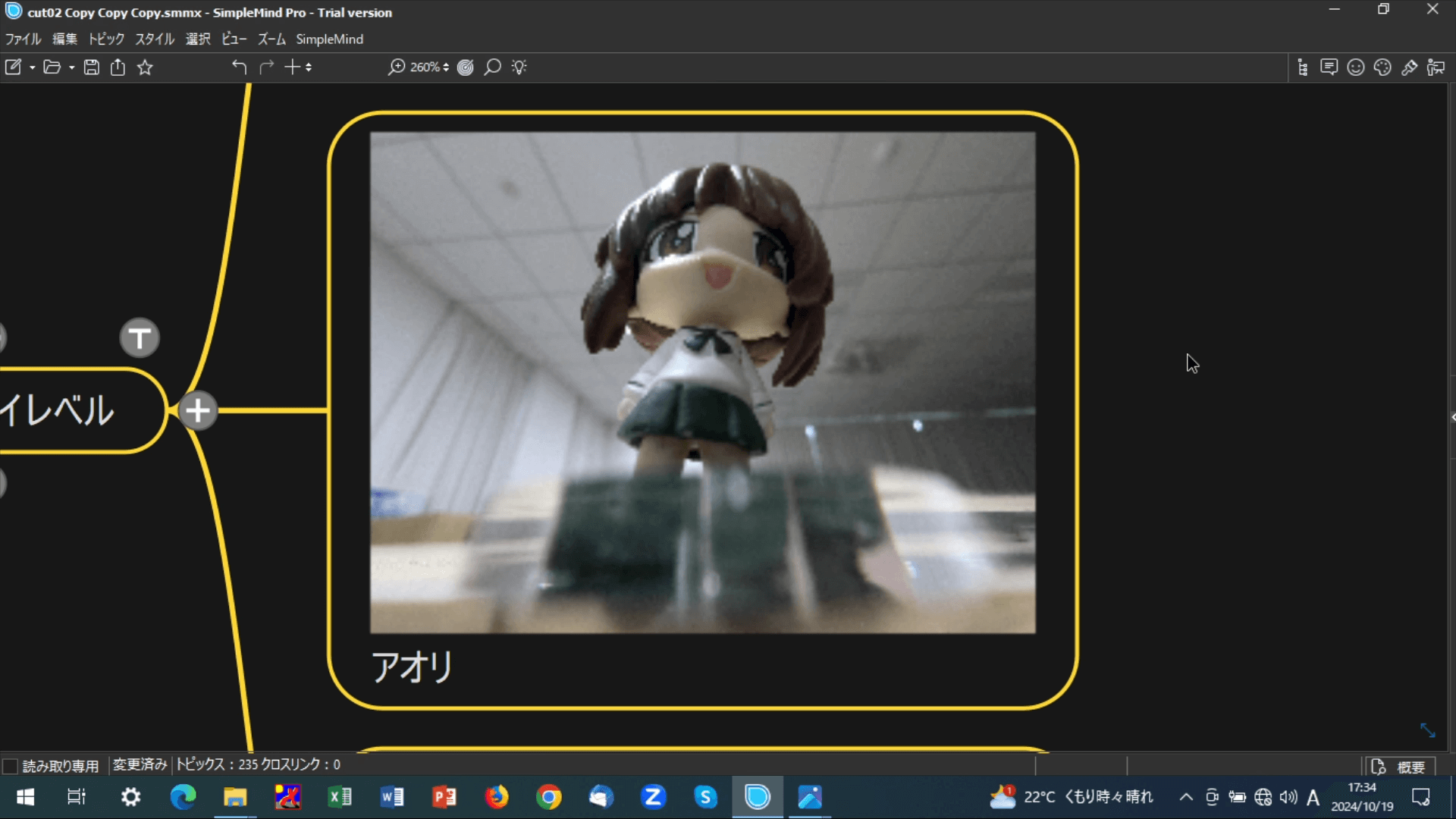

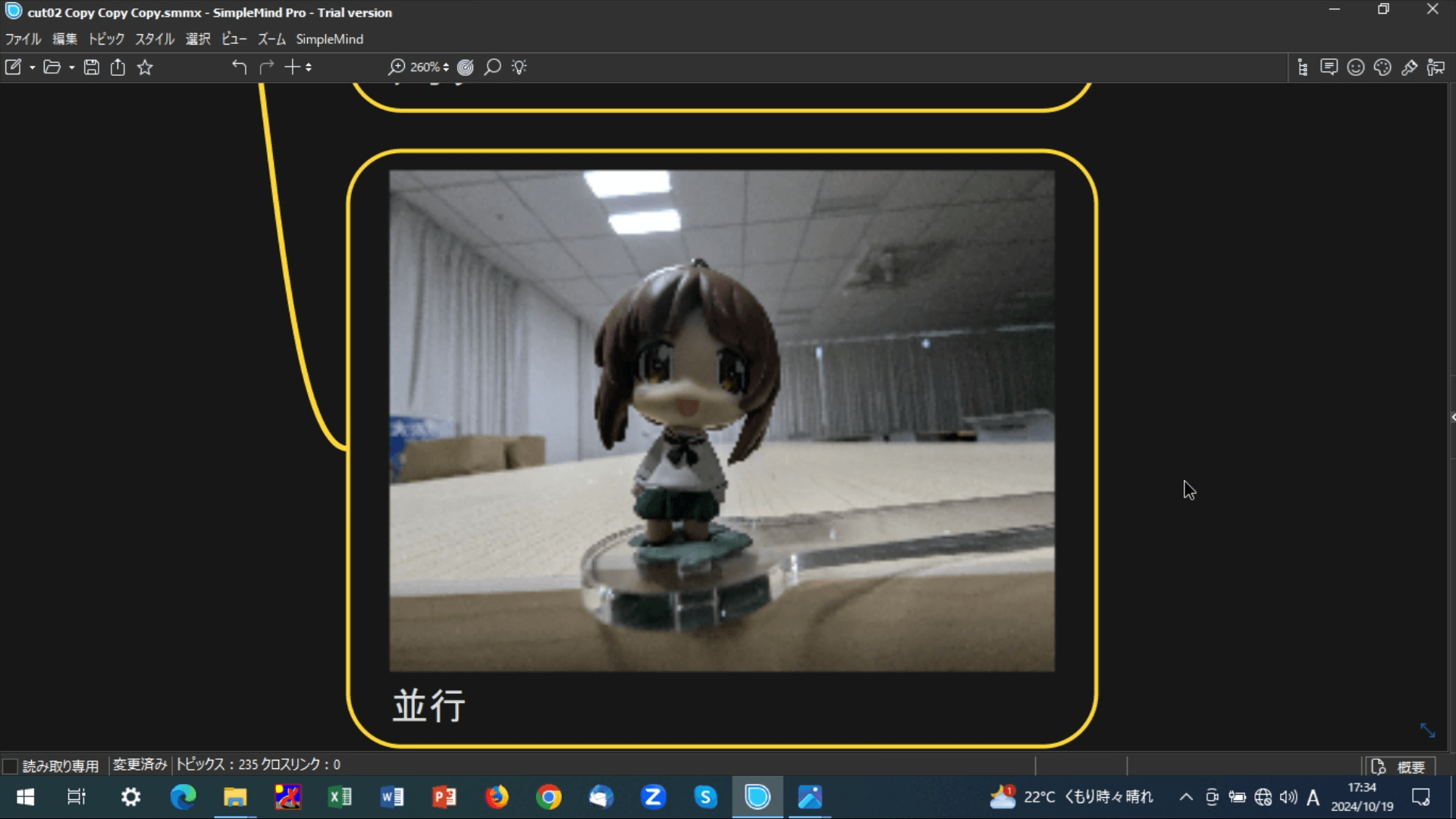

アイレベルには「俯瞰」と、

「アオリ」、

そして「並行」があります。

この3つの要素をコントロールすることで、強そうな雰囲気を出したり、何か企んでいるような印象を与えたりすることができます。この微妙なニュアンスの違いが、画面全体の演出やキャラクターの印象を大きく左右します。まずはこれを意識して作ることで、シーンの雰囲気やキャラクターの個性をぐっと際立たせることが可能です。

また、消失点の設定やパースのターゲットをどこに置くのかという点も重要です。画面の焦点をどこにするかで視線の誘導や場面の印象が大きく変わります。また、レンズの選択も大事で、広角や標準、望遠といった選択肢によって、画面の奥行きや迫力、キャラクターの見え方などが異なってきます。

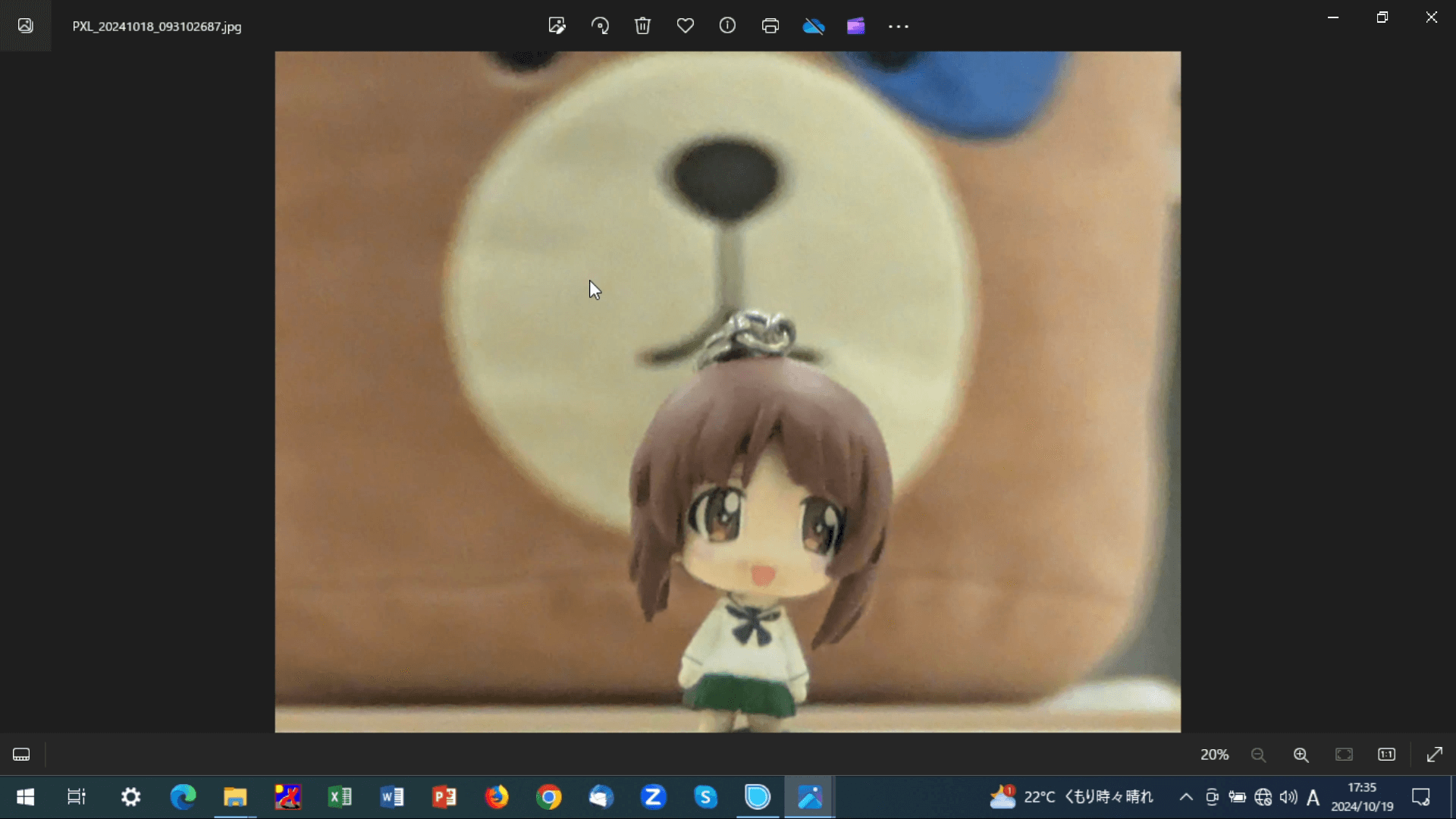

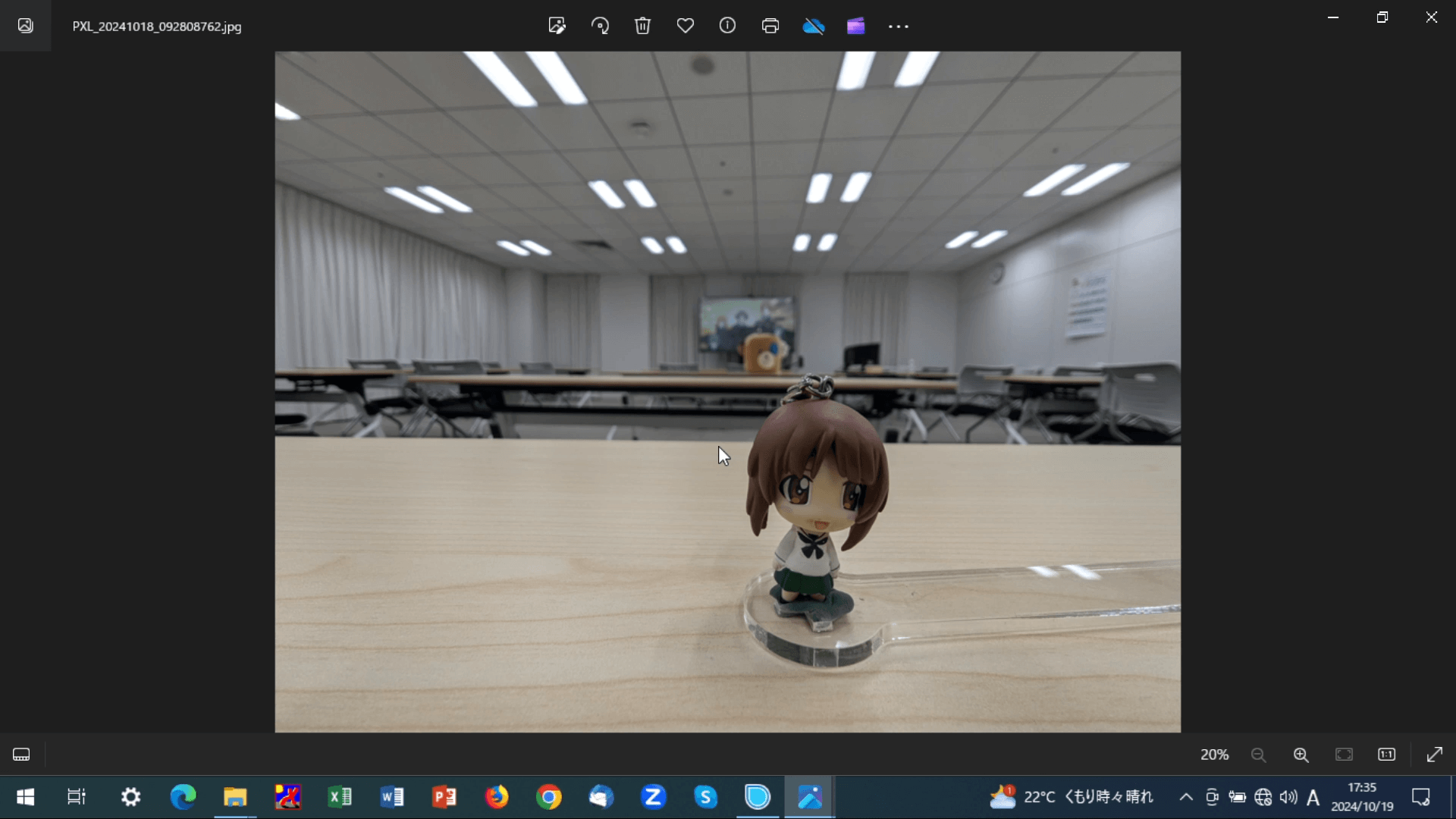

こちらは望遠レンズで撮影したものですが、この画角だけでも何かしらの意図を感じ取ることができます。奥にいる巨大な存在に対して手前に小さな人がいるというだけで、画面から「対比」や「緊張感」といったドラマが生まれてくるわけです。

一方で、広大な部屋の中にぽつんと人がいるという状況になると、圧迫感や空間の広さを強調することができます。この手法は、視覚的な緊張感を生み出したり、逆にキャラクターの孤独感を際立たせたりと、演出の意図によって多様な表現が可能です。レンズや構図を状況に応じて使い分けることで、シーン全体の雰囲気や物語性を大きく高めることができます。

動きにおいても、レンズに近いものが非常に早く動くという特性があります。この特性を活かすことで、スピード感や迫力を強調するなど、多様な演出が可能になります。レンズ一つだけでもさまざまな表現の違いを作ることができます。

さらに、意図というものが既に発生しているという点も重要です。レンズの選択や構図設定が、シーン全体の語りたいことや演出意図を決定づけると言っても過言ではありません。このような表現手法を自在にコントロールできるようになると、作品の表現の幅が大きく広がり、視覚的にも物語的にも深みのある映像を生み出すことができるようになります。

「キメ」の絵

キメの絵を見せるというのは、作画でいう原画に相当する部分です。この部分は特に重要で、版権イラストとして切り抜かれても恥ずかしくないような、堂々と見せられるクオリティを目指すべきです。これがパンフレットや告知用のキャプチャに使用される場合でも、自信を持って見せられるものであることが理想です。

こういったキメの絵がしっかりしていると、動画として流れた際にも視聴者の記憶に強く残るものになります。それが作品全体の印象を引き上げる重要な要素にもなります。

その後は修正を重ねていくことになります。一旦作業を止めて俯瞰的に見直すのも大事なプロセスです。悩みがある場合は、制作スタッフや他のメンバーに見せて感想を聞いてみるのも効果的です。その意見を参考にするかどうかは自由ですが、第三者の視点で確認することで新しい気づきを得られるかもしれません。また、細かいミスについては早めに潰しておくことを心がけましょう。

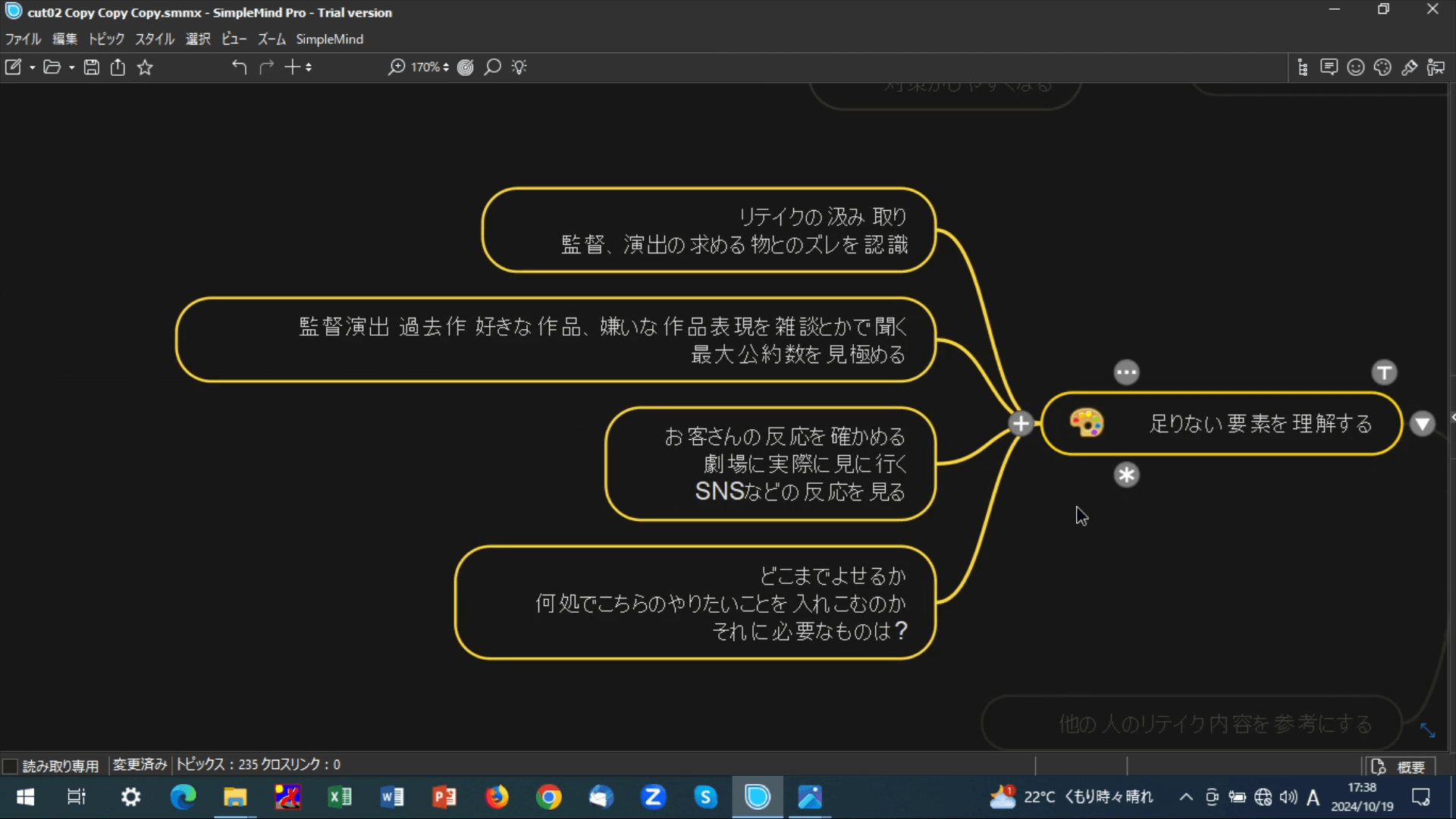

足りない要素を理解する

その後はチェックを受けて、足りない要素を理解しながら進めていきます。リテイクを通じて、監督や演出が求めるものと自分のアウトプットにどれくらいズレがあるのかを把握することが重要です。また、監督や演出、ディレクターが過去に手掛けた作品や、彼らが好きな作品・嫌いな作品についても知っておくと、その好みやスタイルに近づけるための参考になります。こうした情報をもとに、最大公約数的な「正解」を見つけることが可能になります。

さらに、お客さんの反応を確認することも励みになります。自分が手掛けた部分でどこが好評だったのか、劇場で反応を見る、SNSでのコメントをチェックするなどして把握するのも良い方法です。SNSの場合は肯定的な意見も批判的な意見もあるため慎重に受け止める必要がありますが、自分の表現と視聴者の反応とのギャップを知る良い機会になります。これらを総合して、自分のやりたいことと求められることのバランスを考え、差し引きをしながら作業を進めることが重要です。

また、さきほどの演習の話にあった特徴に、全員が同時に始める環境というものがありました。例えば8人で同時に作業を開始する場合、各人がそれぞれ異なるリテイクを受けます。最終的には全員が異なる答えにたどり着くのですが、一番成長が速い人の共通点は「他の人のリテイクを取り込んでいく」という点です。自分以外のフィードバックを参考にすることで、成長のスピードが格段に上がるというのが実感としてあります。

このように、演習で得た基礎的な部分を踏まえ、本編ではさらに発展した内容を作り上げることができます。演習で培ったスキルや視点を活かして、本編でさらなる成果を目指すことが可能になります。

本編映像

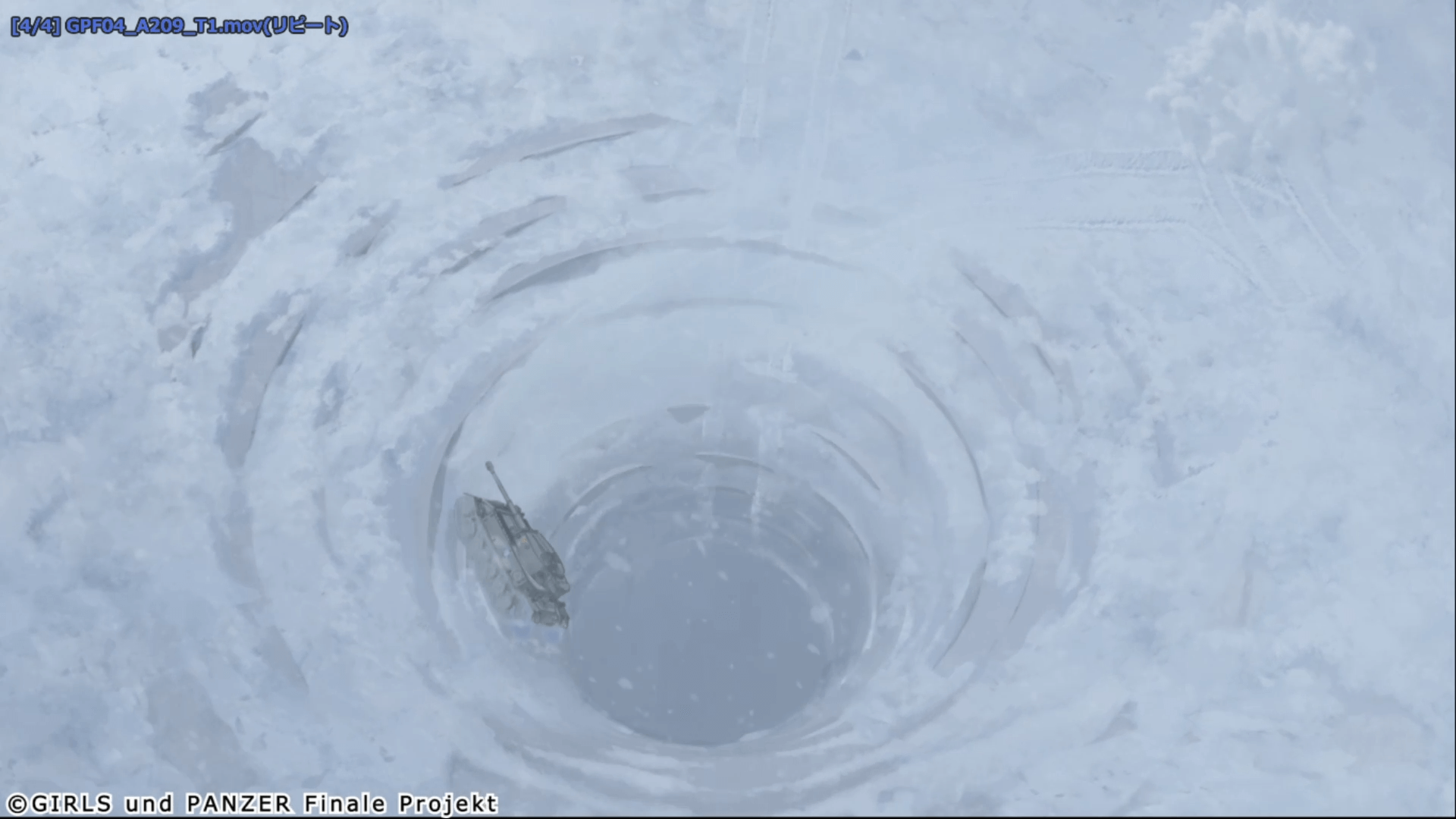

これは本編で実際に使用された映像のスクリーンショットです。

映像全体に「少し滑り落ちるような感じ」や「テンポが悪い」といった問題が見受けられました。これに対して、例えばポルシェティーガーという車輌を操縦する自動車部のメンバーが、この特定の穴にスムーズに綺麗に収まるためにはどう表現すれば良いのかを考え、リテイクを繰り返しました。

具体的には、「こういった落ち方をすると良い」や「テンポをこうやって詰めると流れが良くなる」といった提案をもとに調整を行いました。この過程ではAEを活用し、シーン全体のテンポ感や動きの滑らかさを可視化して、指示を出していく形で進めていきました。結果的に、映像全体がより意図的で観客に伝わりやすいものに仕上がりました。

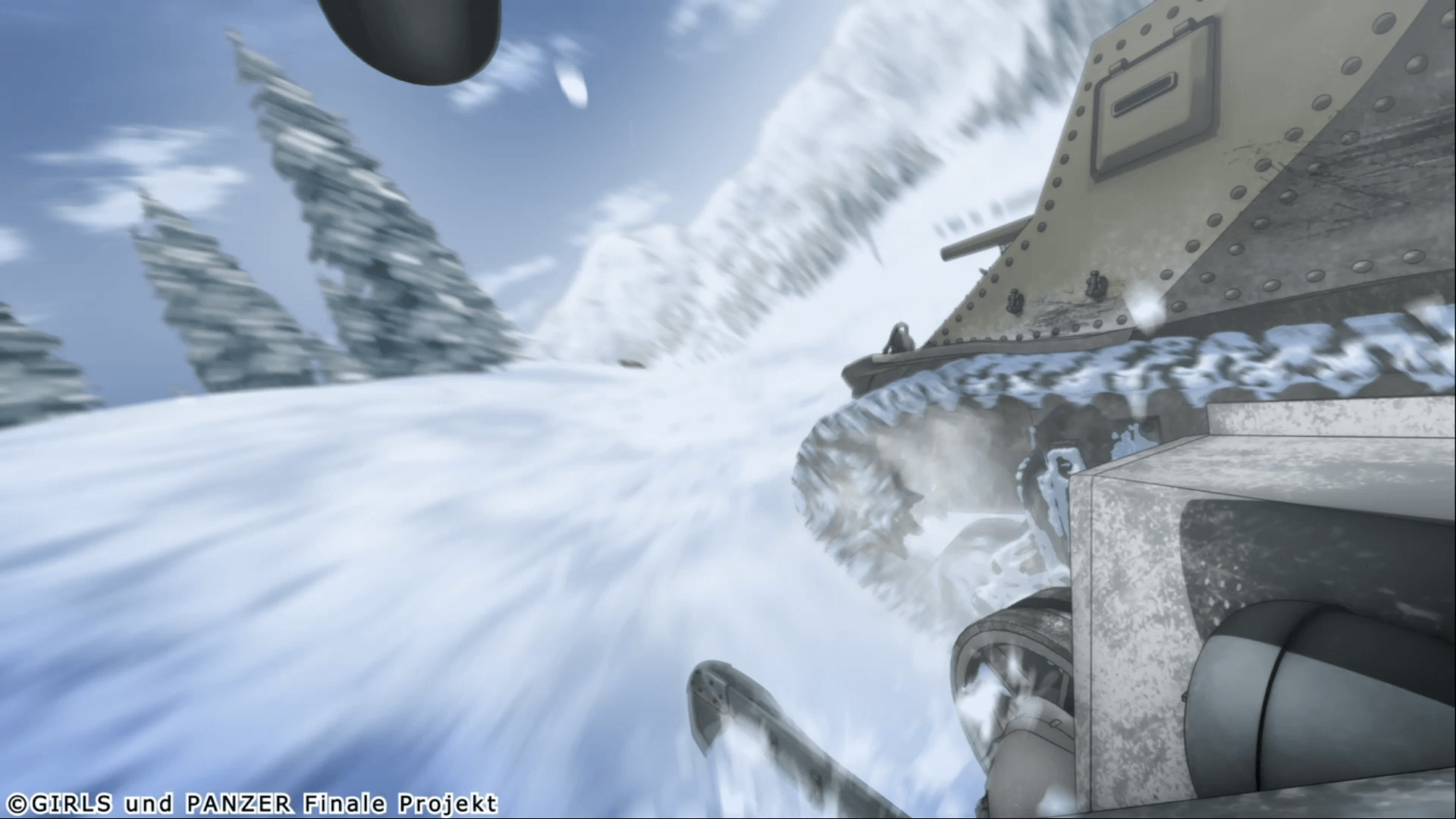

こちらは、別のカットのファーストテイクです。全体的にガチャガチャしていて、何をやっているのか分からない映像になってしまっています。

では、これをどのように直していったのか。まず最初に意識してもらいたかったのが、この両端にあるスロープ状の地形を活かした演技に組み立ててほしいという点です。そして、限られたコマの間に、お互いが攻撃と防御を繰り返しながら決着をつけるという流れをつけることも意識するよう伝えました。

特に重要だったのは、「どうせここでは決着がつかないだろう」と感じさせるようなシーンにはしたくないということです。1発1発の弾に意味を持たせ、その弾を全力で当てにいき、同時に全力で避ける動きをしっかりと描く必要がありました。それが、このファーストテイクには欠けていたポイントでした。

最近では、背景にUnreal Engineを使用するようになったことで、シーン設計がさらに細かくなっています。今では、シーンを作り、そこで最初にカメラ設定を行い、レイアウトを組んで演技の方向性を決めてからコンテを書くというプロセスまで手をつけるようになっています。

ただし、その設計をそのまま守るのではなく、意図的に「壊す」こともしています。それは、設計に縛られて作業を進めてしまうと、それ自体が目的化してしまい、本来のクリエイティブさが損なわれるからです。個々のアニメーターが自分のやりたい方向性や、このカットをどう生かせるのかを自由に模索できるような余地を残すことが重要だと考えています。

もちろん、時間や予算といった制約がある中で、指示を適切に出しつつも、最終的にお客さんに届ける作品のクオリティを保つことがディレクターの役割です。そのため、アニメーターが全力で自分のやりたい表現に取り組める環境を整えることが非常に大切だと感じています。アニメーターには、その環境を存分に活かして、全力で自分のやりたいことをぶつけてほしいと願っています。

これを実践することで、クリエイターは自由な発想と多様な技量を身につけることができます。そのプロセスの中で、ふと気づきを得た瞬間に、作り方やアプローチが劇的に変わる人も少なくありません。そうした変化を求めている方には、アクタスのSTUDIOカチューシャでの仕事は特に楽しんでいただける環境だと思います。

自分自身もスケジュールに追われたり、表現したいことができずに「何かやっててつまらないな」と感じたりしていた時期がありましたが、この環境ではそうした状態から確実に抜け出せる仕組みが整っています。一方で、そうした挑戦や表現を求めない人にとっては、逆に厳しい場になることもあるかもしれません。

ディレクターとしては、アニメーターが全力を発揮できる環境を整え、サポートすることを最優先にしています。その中で、各クリエイターが自分のやりたいことを思う存分追求し、表現できるようにしていくのがアクタスの目指している姿です。

Q&A

Q. 映像を拝見していて、音の迫力がとても印象的でした。音合わせはどのように行われたのでしょうか?

ガルパンの場合は、音合わせは最終映像と、T撮と呼ばれる状態、いわゆる「色つき」の段階で行われます。この状態では、3Dや作画、背景などの全ての要素が揃っていて、情報量がほとんど100%の完成に近い状態になっています。この映像をもとに、音響スタッフがこだわりを持って音を付けていく流れです。

特に、アニメーションの完成度が高いほど音響スタッフさんも「手を抜けない」と受け取って頂けるようで、そういった意味でも、映像と音響の間に良い相乗効果が生まれていると思っています。