2024年10月19日(土)に開催された「あにつく2024」より、「アニメ制作ソフト “AnimeCanvas”開発進捗とアニメ制作DXへの取り組み」のセッション内容を紹介します。

セッション概要

アニメ制作ソフト “AnimeCanvas”開発進捗とアニメ制作DXへの取り組み

A-1 Pictures、CloverWorks、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニーグループにて開発しているアニメ制作ソフト “AnimeCanvas”の開発進捗の報告を中心に、グループで行っているアニメ制作DXプロジェクトの取り組みが紹介されました。

【主催】株式会社Too

【特別協賛】オートデスク株式会社

【登壇者】A-1 Pictures/CloverWorks 清水 暁 氏

ソニーグループ 荒木 俊之 氏

ソニー・ミュージックエンタテインメント 高橋 学 氏

登壇者紹介

高橋:本日はお集まりいただきありがとうございます。本日の進行を務めるソニー・ミュージックエンタテインメントの高橋です。

荒木:ソニーグループの荒木です。本プロジェクトでは、主にプロジェクトの運営と開発周りの取りまとめを行っています。

清水:A-1 Pictures、CloverWorks代表取締役執行役員社長の清水です。本プロジェクトではプロジェクトマネージャーを務めています。

アジェンダ

高橋:本日は、まずはアニメの制作工程のDXに関する取り組みである「APDXプロジェクト」について、そして本プロジェクトの一つであるAnimeCanvasの開発進捗についてご紹介します。

荒木:まずはAPDXプロジェクトにおける取り組みについて、ご説明いたします。

APDXプロジェクトの取り組み

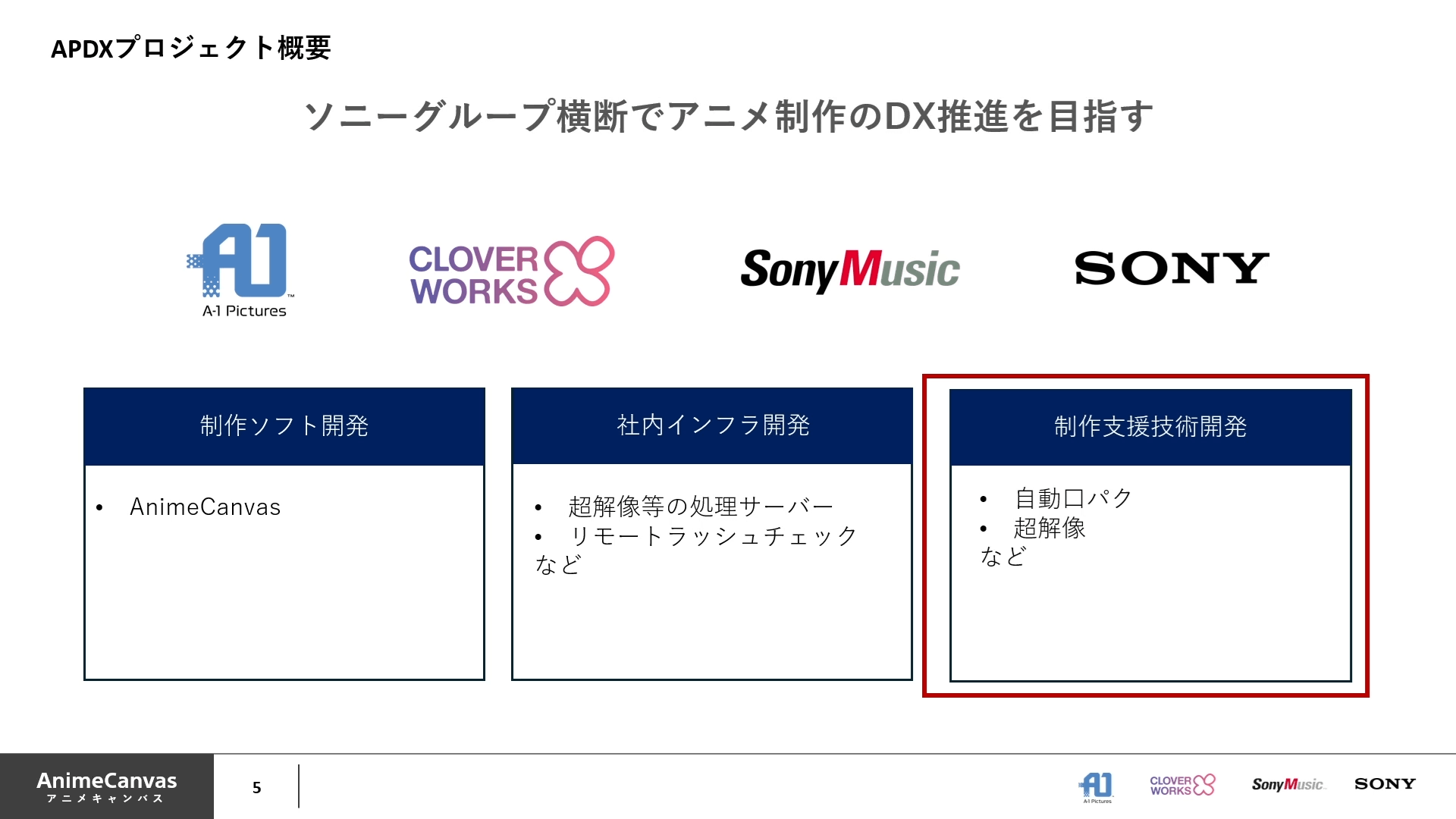

荒木:“APDX”というのは「Anime Production DX」の略で、APDXプロジェクトはアニメ制作の現場におけるデジタル技術の導入や効率化、さらには業界全体の進化を目指して、ソニーグループ全体で取り組んでいるプロジェクトです。

荒木:APDXプロジェクトは主に3つの活動で構成されています。

1つ目はアニメ制作ソフト「AnimeCanvas」の開発。

2つ目は、A-1 PicturesやCloverWorksなどの制作スタジオにおける社内インフラの整備や開発。これにより、スタジオ内部の作業環境を改善し、作業の効率化と制作フロー全体の効率化を目指しています。

3つ目は、制作工程ごとに特化した支援技術の開発。この活動は、プロジェクトの初期段階から行っている取り組みです。

私のパートではこのうち2つの活動、「社内インフラ開発」と「制作支援技術開発」での具体的な取り組みについて紹介していきます。

制作支援事例:自動口パク

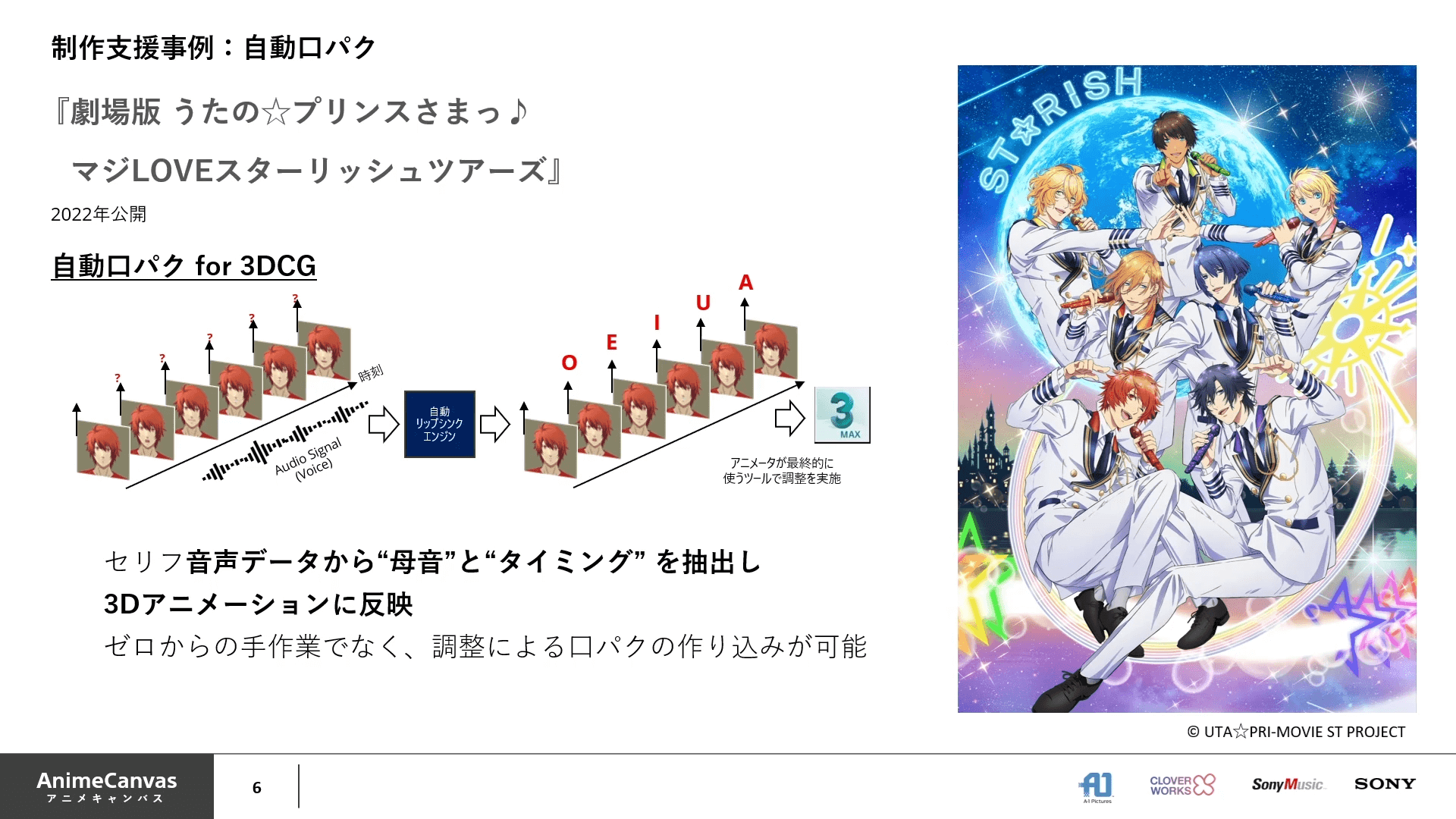

荒木:制作支援技術の事例として、まず『自動口パク』についてご紹介します。この技術は、2022年に劇場公開された『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』でフル活用されたものです。

自動口パクとは、セリフや歌の音声データを解析し、自動で母音やタイミングデータを抽出する技術で、対象は2D作画ではなく、3DCGアニメーションになります。これまで、CGアニメで口パクをつける際には、CGアニメーターが鏡を使いながら自身の口の動きを確認し、手動でタイミング調整をしていましたが、この技術を導入することで、そのプロセスを半自動化できるようになりました。

ただし、自動で出力されたデータをそのまま使用すると、アニメ特有のメリハリ感が不足する場合があるため、最終的には3dsMaxなどの3Dツール上で、CGアニメーターが細かい調整を加えるかたちで運用されています。調整が必要とはいえたたき台があることで、作業効率が大幅に向上し、クオリティを保ちながらの制作時間の短縮を実現しています。

この技術は現在も多くの作品で活用されており、CGチームから高く評価されています。

制作支援事例:超解像

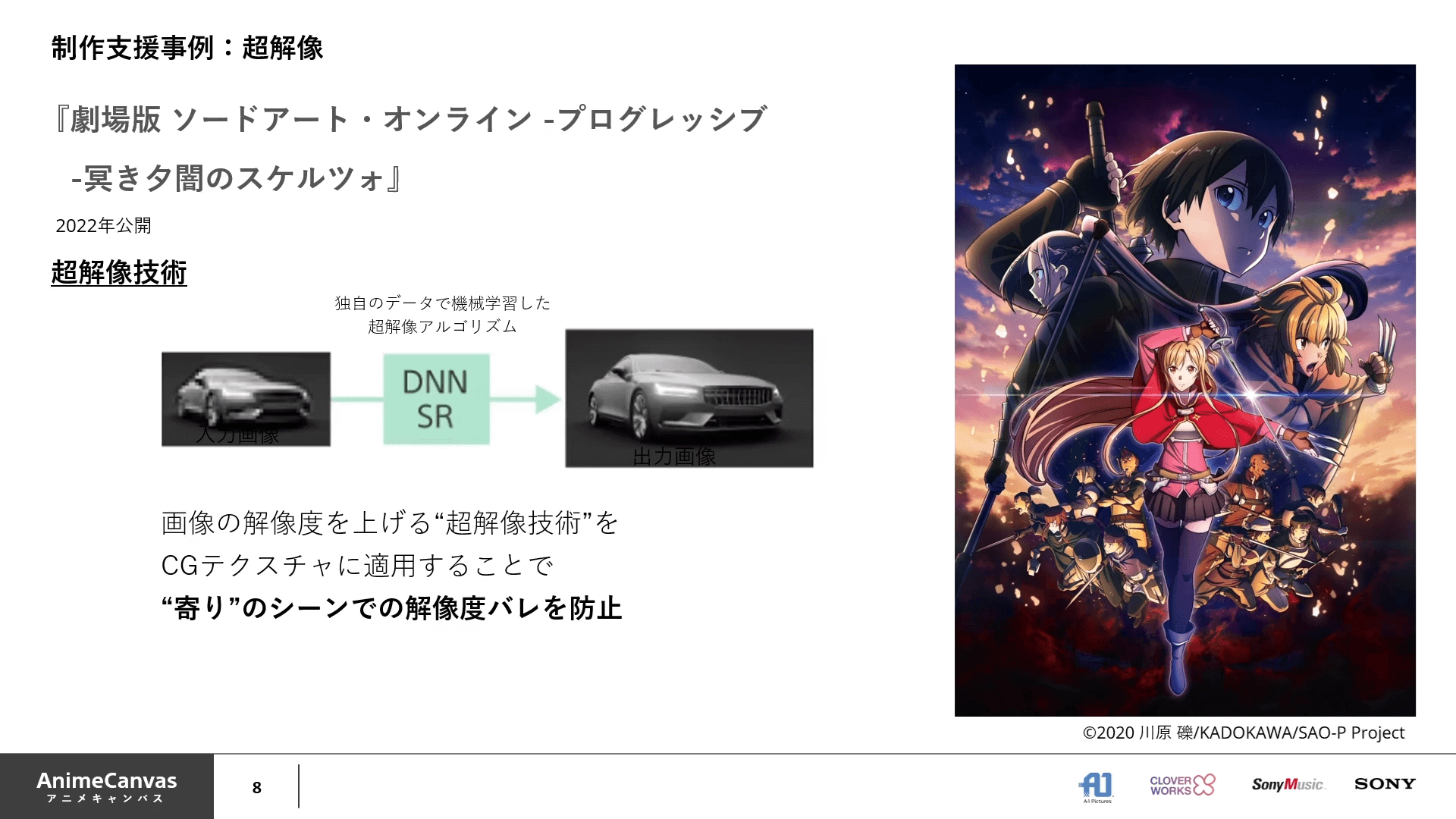

荒木:もう1つの制作支援技術として、『超解像』をご紹介します。この技術は、2022年に公開された『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ』の制作現場で実際に活用されました。

超解像の技術自体は1990年代からソニーが研究開発を進めてきたものであり、今回はこれをアニメ制作向けに応用しました。具体的には、CGのテクスチャや背景に適用することで、想定していなかったクローズアップが発生した際に解像度不足が目立つ「解像度バレ」を防ぎます。

現在、この超解像の技術はA-1 PicturesやCloverWorksの制作現場でも自由に利用できる環境が構築されており、寄りのカットでのテクスチャ改善以外にも、例えば展示会用に通常のカットを引き伸ばして印刷する、といった用途でも活用されています。

社内インフラ事例:リモートラッシュチェック

荒木:また、個別の制作支援技術に加えて、インフラの開発にも取り組んでいますので、その事例として『リモートラッシュチェック』のアプリをご紹介したいと思います。この技術も『自動口パク』と同様に、2022年公開の『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』で使用されました。

特に当時は新型コロナウイルスの影響でリモートワークが主流になり、ラッシュチェックもオンラインで行わざるを得ない状況でした。しかし、一般的なオンライン会議アプリを使用すると、画質の劣化やフレームのずれが発生し、スムーズなチェックが困難でした。そこで、このリモートラッシュチェックアプリを開発しました。

このアプリは、リモート環境でも画質劣化やコマずれが発生しない仕組みを備えています。具体的には、動画データを事前に各参加者に共有し、再生位置をオンラインで同期させることで、リアルタイムでの正確なラッシュチェックを可能にしています。この仕組みにより、リモート環境でも高品質なラッシュチェックが行えるようになりました。

荒木:このように、APDXプロジェクトではAnimeCanvas以外にもさまざまな開発を進めています。当初は、これらの取り組みはソニーグループの研究開発部門が主導していましたが、次第に研究開発の枠を超えるようなプロジェクトが増えてきたことや、私たち自身もアニメ制作現場について一定の理解と自信を得られるようになったことから、3年ほど前に「社内インフラ開発」と「制作支援技術」を統合したプロジェクトを立ち上げませんかと、清水さんに提案しました。すると、清水さんから、

「その前に、まず基盤となる制作ソフトをどうにかする必要がある」

という提案を逆にいただきました。

この提案には正直驚きました。社内システムの開発であればA-1 PicturesやCloverWorks内で運用する形にとどめることができますが、制作ソフトとなると、それを広く世の中に展開しなければならず、ハードルが格段に高くなるからです。

また「本当に今の制作ソフトではダメなのか?」という疑問も最初はありました。しかし、ディスカッションや調査を進める中で、現行のソフトだけではDXの推進に限界があり、制作現場やスタジオ経営、さらには制作ワークフロー全般において解決すべき課題が多いということがわかりました。

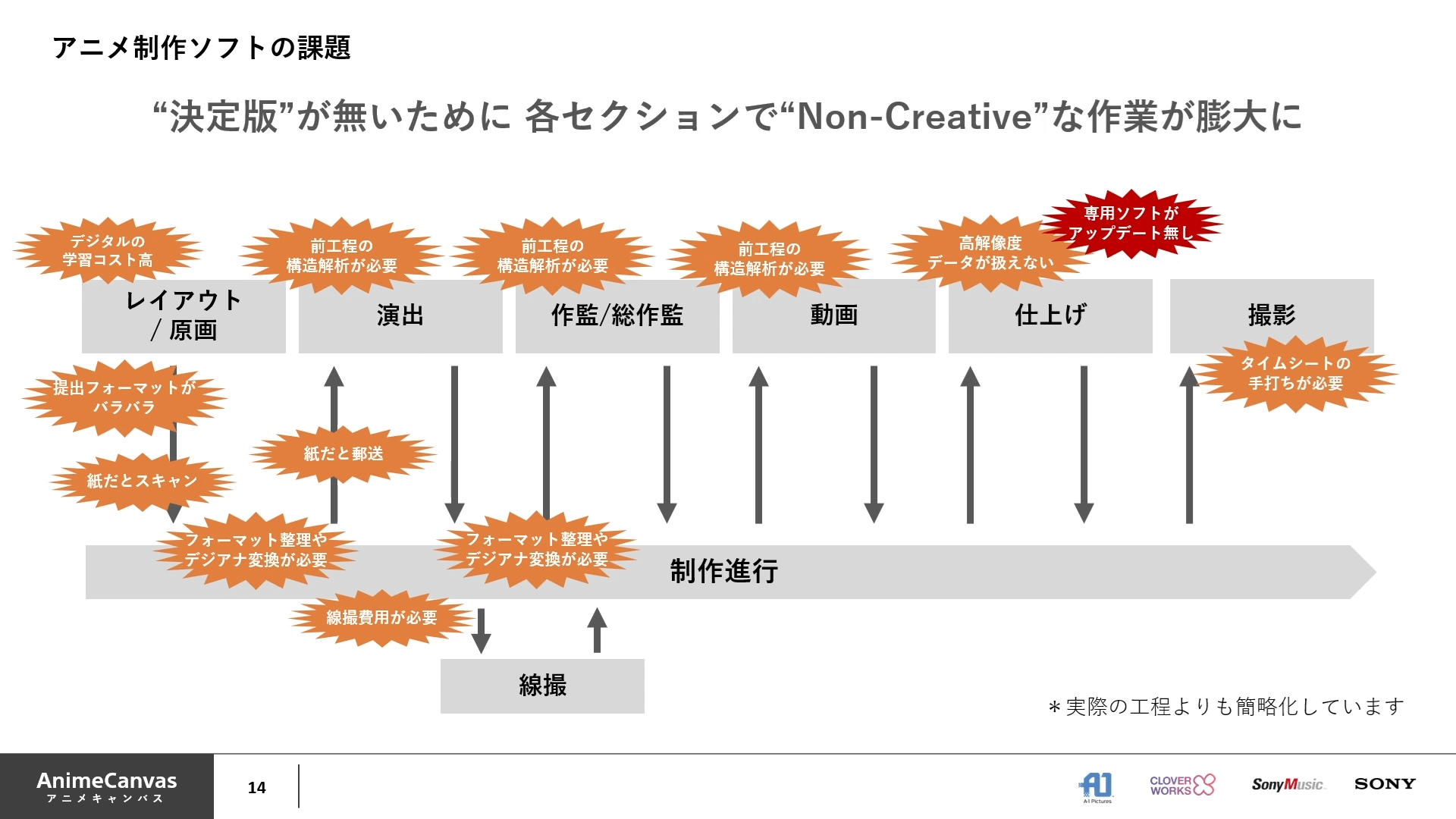

清水:簡単に言えば、完全にデジタル化しなければ効率化は実現しません。例えば、AIによる自動中割などの技術を検討・開発している企業も多くありますが、そうした次のステップに進む前に、まずはデジタル作画の基盤となる仕組みを構築する必要があります。

現在の作画フローにおいては、完全にアニメ制作に特化したソフトがないために、多くの課題が生じています。具体的には、専門的なソフトがないことで習熟が難しく、コストや時間がかかるだけでなく、業界への新規参入のハードルが高い、というクリエイター側の問題があります。また、制作進行のプロセスにおいても、紙をスキャンしてデータ化する際に多大なコストが発生しており、アナログとデジタルが混在することで制作管理の負担が非常に大きくなっています。

さらに、現在使用されているソフトウェアでは、クリエイターが出力するデータがバラバラであることが多く、フォルダ整理やデータ管理にかなりの時間がかかるという問題もあります。

加えて、さらに大きな問題として仕上げ工程があります。現状、業界で広く使用されている仕上げソフトウェアの保守が終了し、長年アップデートも行われていません。将来的にそのソフトウェアを使い続けられるかどうかが不透明であり、業界全体のリスクとなっています。こうした課題を解決するために、まず基盤となるソフトウェアを開発する必要があるという提案をしました。

荒木:こうした現場のリアルな課題を現場とのディスカッションを通じてプロジェクト内での共通理解を持った結果、AnimeCanvasの開発を正式にスタートさせることにつながりました。

現在、APDXプロジェクト全体としては、AnimeCanvasを含めた「3本柱」の活動を軸に開発を進めています。その中で、私たちが最も重要視しているのは、アニメ制作における「持続可能性」と「生産性」への貢献です。これを第一優先に据える方針を、プロジェクトメンバーおよびグループ全体でのコンセンサスの上で進めています。

正直、アニメ制作ソフトの市場規模は決して大きくはありません。利益を追求するだけでは、このプロジェクトの本質的な価値を実現できないでしょう。しかし、こうした取り組みを進めることで、A-1 PicturesやCloverWorksをはじめ、グループ内のアニプレックスや、Crunchyroll(クランチロール)などの企業が関わる作品ラインナップに質の高いアニメを増やすことができ、その結果としてリターンを得られる可能性があります。

したがって、アニメ制作の持続性や生産性を向上させることを最優先としながら、AnimeCanvasや他の技術についても、引き続き開発・検証を進めていきたいと考えていますので、今後の展開にもぜひご期待いただければ幸いです。

AnimeCanvas 開発進捗

高橋:ここからは、AnimeCanvasの開発進捗について詳しく紹介していきます。

AnimeCanvasとは?

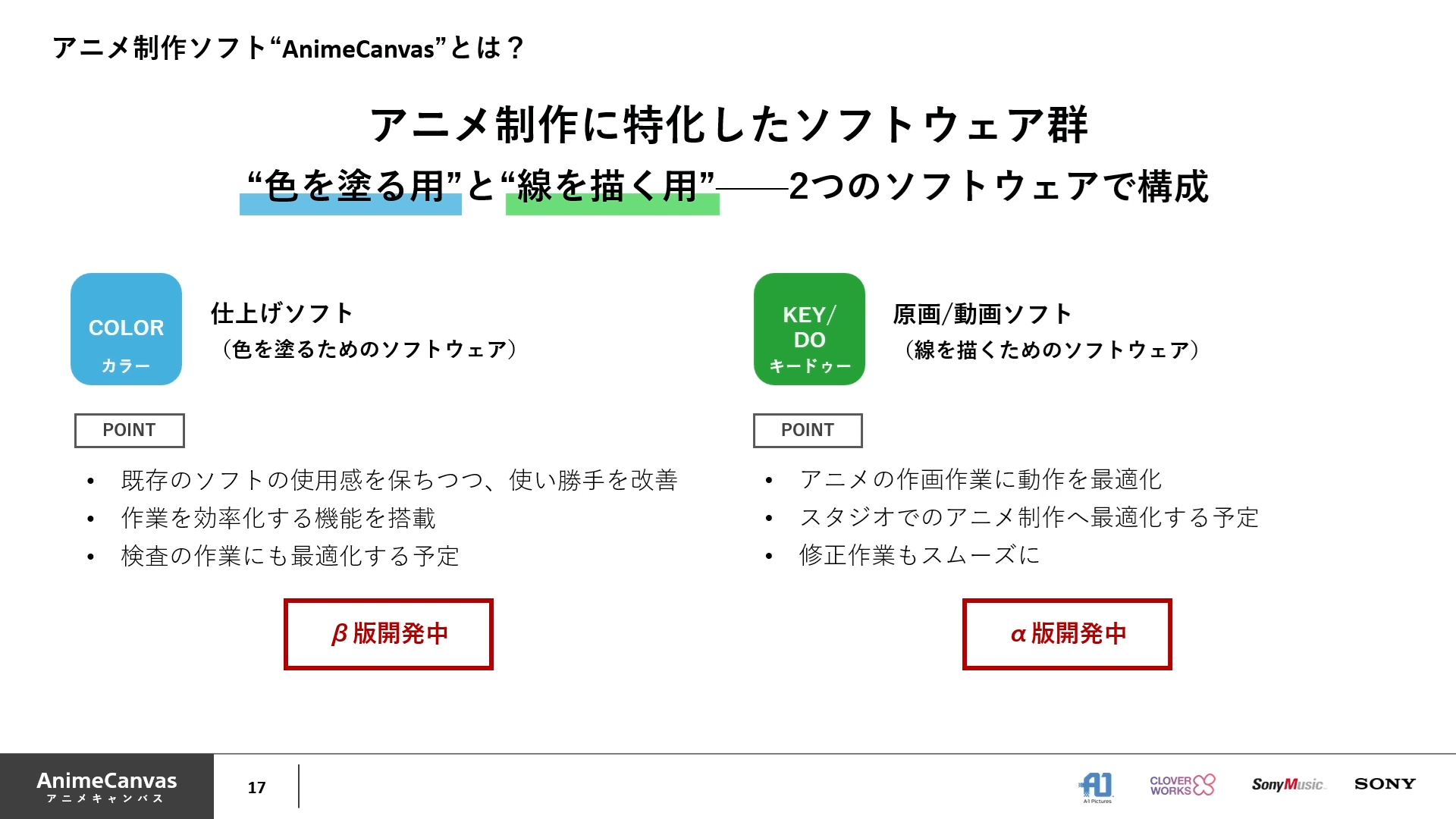

高橋:AnimeCanvasは、アニメ制作に特化したソフトウェア群です。具体的には、2つのソフトウェアから構成される予定で、1つは色を塗るための仕上げ用ソフトウェア、もう1つは線を描くための原画/動画用ソフトウェアです。

仕上げ用のソフトウェア『AnimeCanvas COLOR(カラー)』は、既存のソフトウェアの使用感を保ちながら、使い勝手を大幅に改善することを目指して開発をしています。現在、作業効率を向上させるスマートな機能を搭載したβ版の開発を行っています。さらに、着色の作業だけでなく、検査の作業にも最適化する予定です。

もう1つは、原画/動画用のソフトウェア「AnimeCanvas KEY/DO(キードゥー)」です。こちらは、アニメの作画作業をスムーズにするだけでなく、スタジオでのアニメ制作工程全体に最適化することを目指して開発しています。具体的には、作画監督や演出家の修正指示を出す作業や、その指示の確認、修正作業自体もスムーズにすることで制作現場での日常的な業務を効率化することを目指しています。KEY/DOについては、まだ初期段階にあたるα版の開発を進めています。

AnimeCanvas COLOR

高橋:それでは、まずは仕上げ用の『AnimeCanvas COLOR』についてご紹介します。

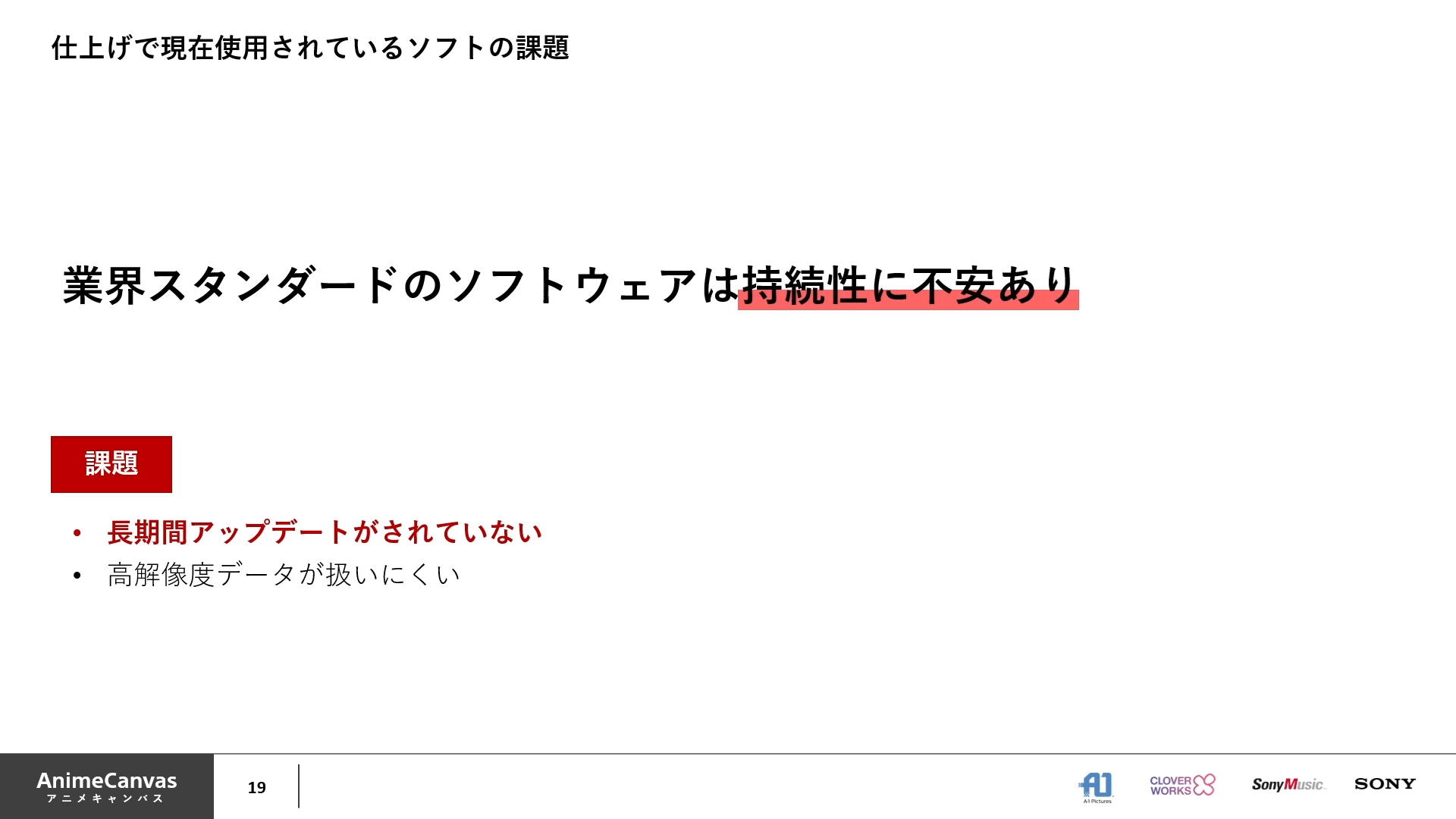

高橋:現在、アニメ業界で仕上げ工程に使用されているスタンダードなソフトウェアにはいくつかの課題があります。

ご存じの方も多いと思いますが、現行のソフトウェアは持続性に不安を抱えている状況です。現行のソフトウェアはアップデートの終了からすでに長い年月が経過しており、最新の制作現場のニーズに応えるには限界があると言えます。

また、現行のソフトウェアは、高解像度、特に4Kアニメ映像の取り扱いに対応していないという課題があります。

現在、4K解像度でのアニメ制作案件はまだ少数ではありますが、ソフトウェアとしては今後需要が増える可能性を考慮し、高解像度データに見据えて対応することが必要です。と考え次世代の仕上げソフトとして「AnimeCanvas COLOR」では高解像度データを取り扱えるようにすることで、こうした課題を解決することを目指しています。

AnimeCanvas COLOR 開発方針

高橋:「AnimeCanvas COLOR」は以下の3つの点を重視して開発を進めています。

1. 学習コストを限りなく低く

現行のソフトウェアに慣れている方が多いことを考慮し、同じような操作感で利用できることを目指しています。そのため、新しいソフトウェアに触れる際の学習コストを極力抑えることを重要な目標としています。

2. 動作性とUIの追求

UIやUXについても、他の工程で使用されている最新のソフトウェアの進化を参考にし、洗練されたデザインを目指しています。操作の快適性や視認性にこだわった設計を行っています。

3. スマートな支援機能の搭載

仕上げ作業の効率化を目指し、スマートな支援機能を積極的に搭載します。これにより、仕上げ作業の質は高いまま、作業の負担を軽減することを目指しています。

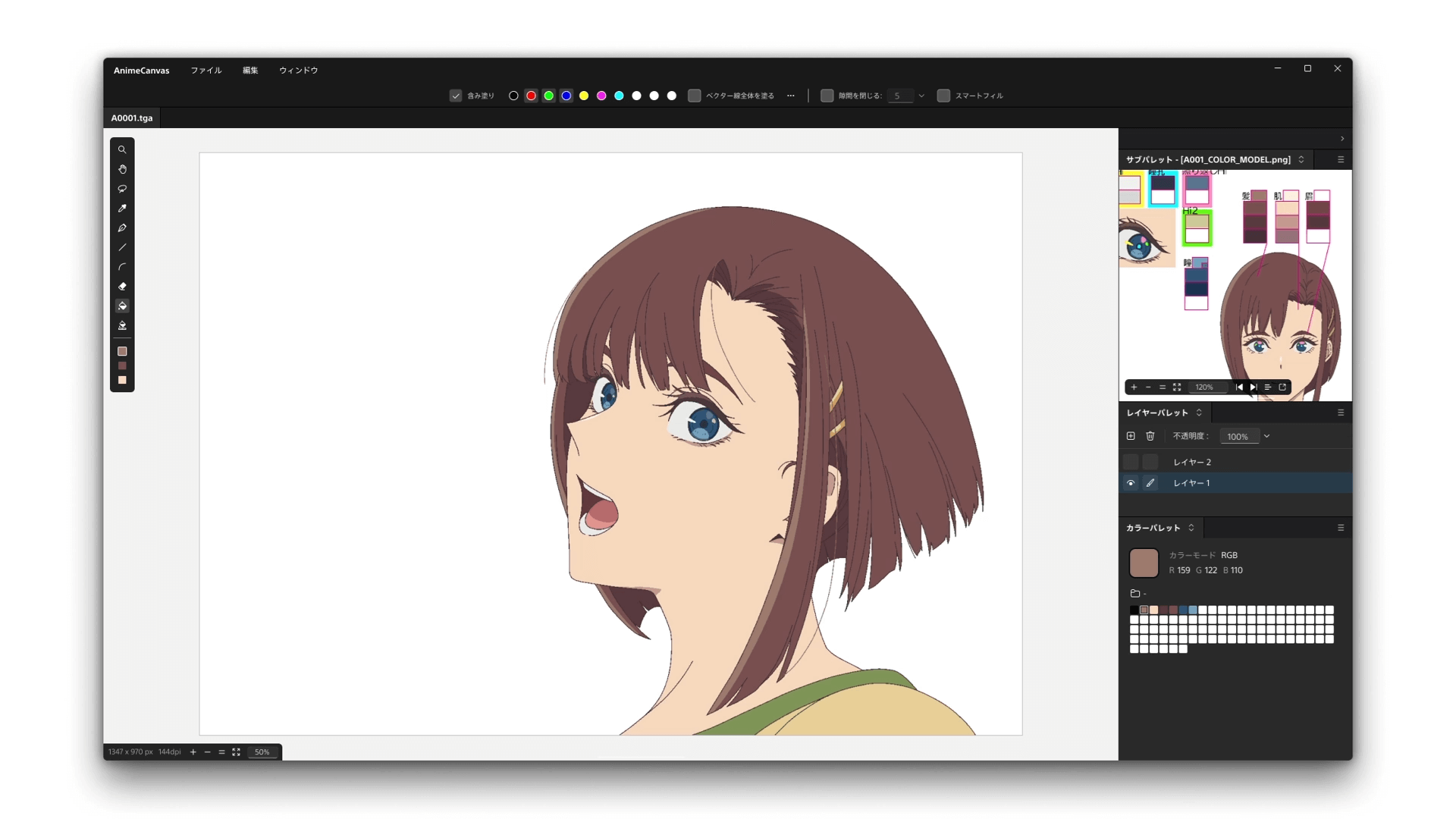

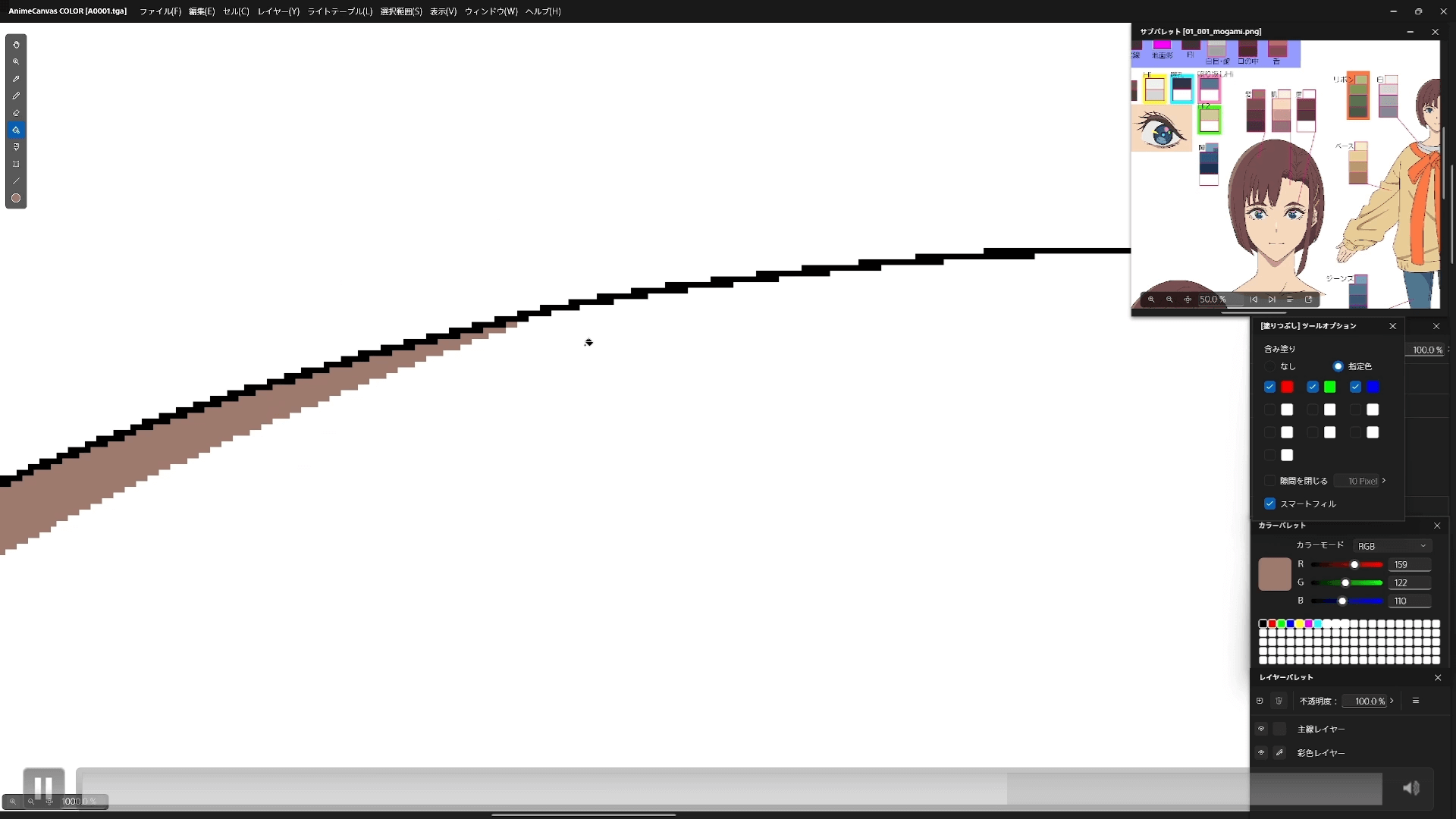

ここでは、AnimeCanvas COLORのUIの一例を紹介します。

高橋:現在、開発中のAnimeCanvas COLORのUIはこのような形です。仕上げ作業の際には、さまざまなサブパレットやUI要素を同時に確認しながら操作する必要があるという現場からの声を反映しています。

また、これらの要素を画面内に適切に配置し、全体の見た目を整えることも重要です。同時に、作業効率を確保するため、左側に配置されるキャンバス部分の操作領域を広くとることも求められています。これらの要件をもとに、必要な機能が視覚的に分かりやすく、かつ操作しやすいデザインを目指して、このような形のUIを採用しています。現場のニーズに応えつつ、快適な操作性を実現するデザインを心掛けています。

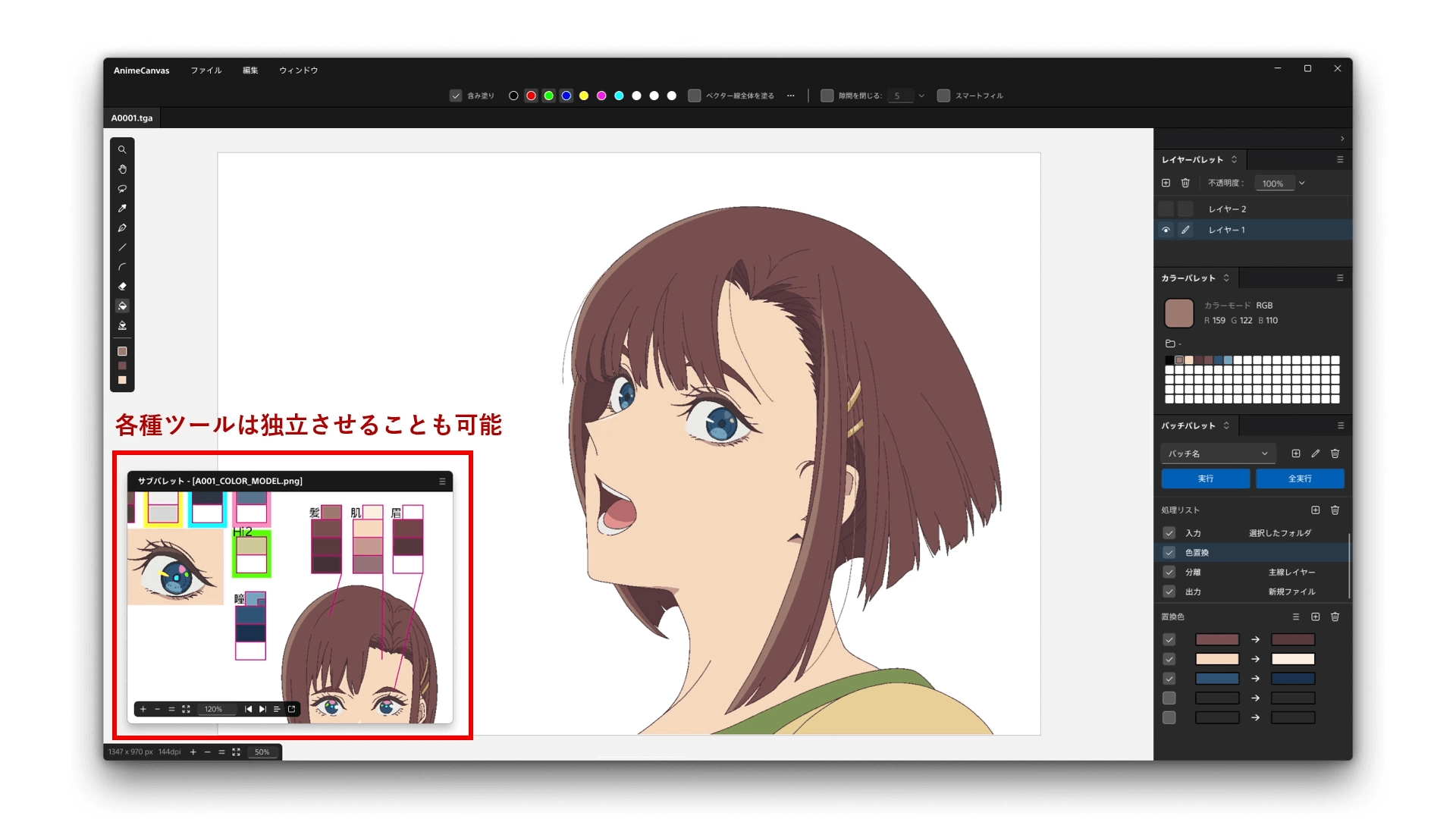

高橋:AnimeCanvas COLORでは、特にサブパレットなどのツールに関する要望を多くいただいています。これらの要望に応える形で、各種ツール群はウィンドウを独立して操作できるような柔軟なUI設計を現在進めています。

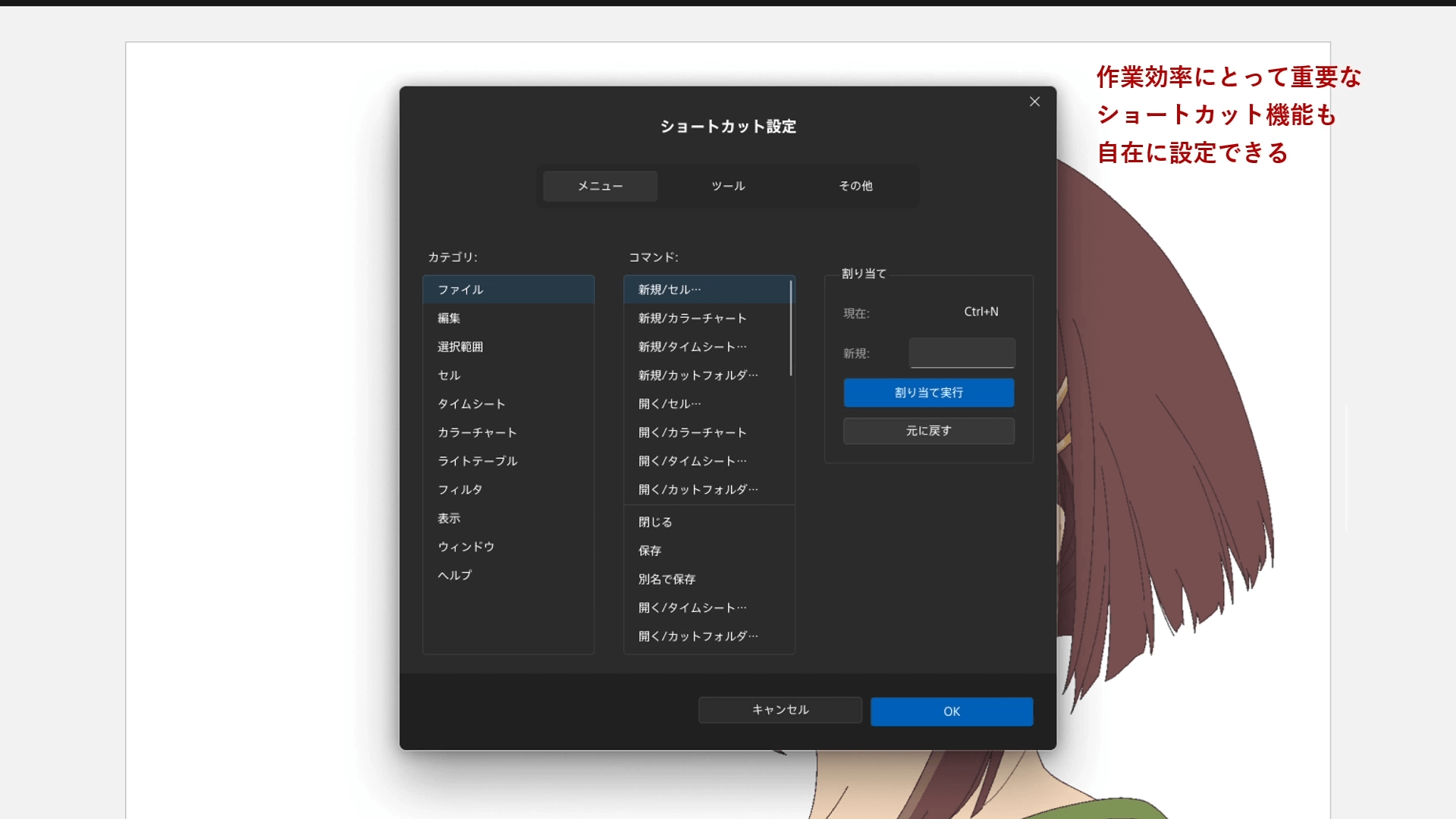

高橋:仕上げ作業の作業効率を意識する上で重要なのは、豊富なショートカット機能が揃っていること、そしてそれらをユーザー自身が自由にカスタマイズできることですので、AnimeCanvas COLORでは、ショートカット機能を自在に設定できる仕組みを導入する予定です。

もちろん、作業をすぐに始められるようにデフォルトのプリセットも用意していますが、ユーザーの作業スタイルに合わせてショートカットを柔軟にカスタマイズできる仕様にする予定です。

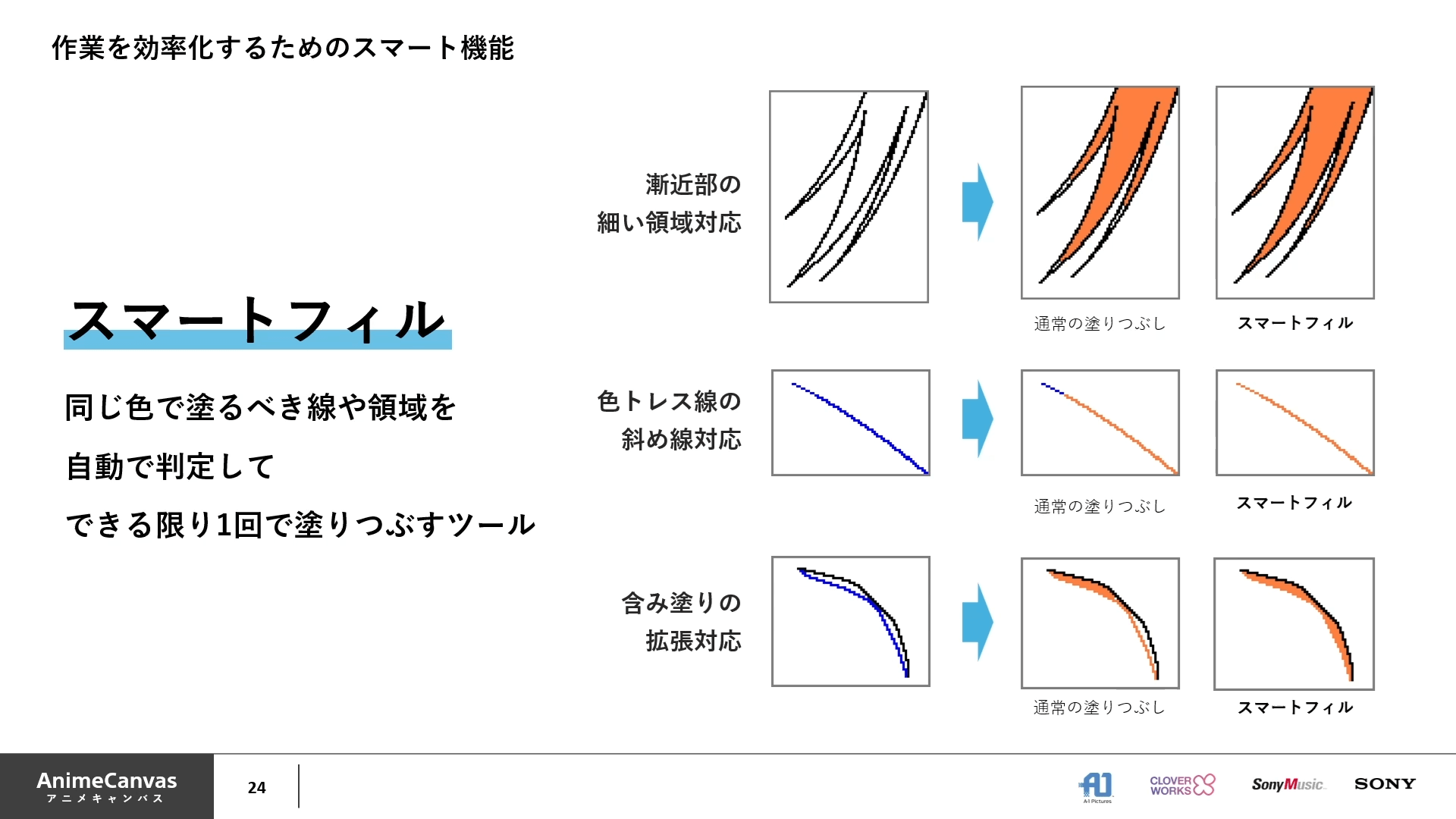

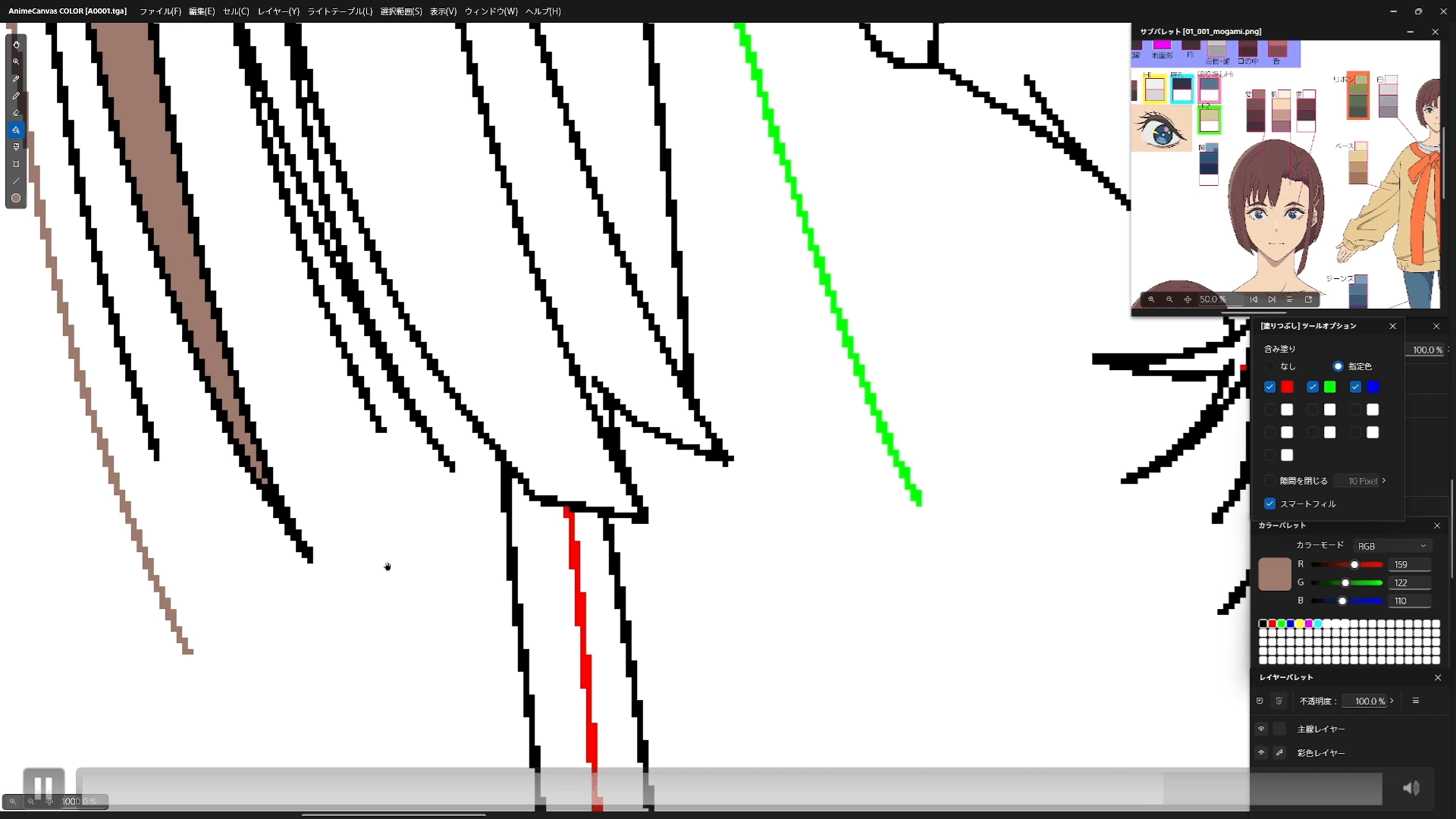

高橋:加えて、AnimeCanvas COLORには、作業効率を高めるための「スマートな支援機能」が搭載されています。その中でも注目いただきたい機能は、『スマートフィル』という塗りつぶしの補助機能です。この機能は、同じ色で塗るべき線や領域を自動で判定し、可能な限り一度の操作で塗りつぶしを完了させるというものです。

具体例を挙げると、右上の細い髪の先端部分など、通常であればピクセルの分断により一度では塗り切れない箇所があります。従来のツールでは、このような場合に何度もクリックして塗りつぶす必要がありました。しかし、スマートフィルでは、ソフトが自動的に領域を判定し、先端まで一度で塗りつぶすことが可能です。

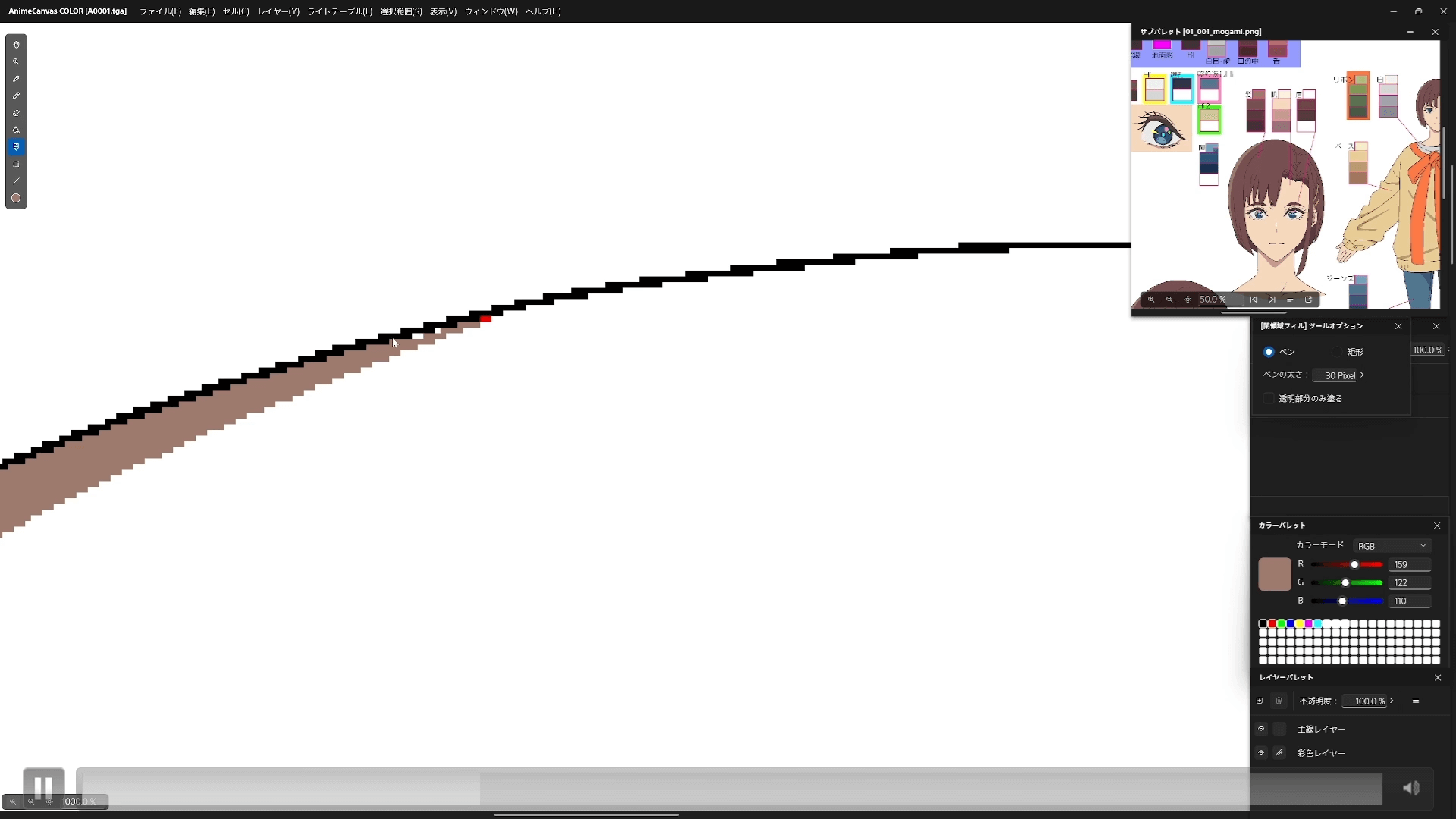

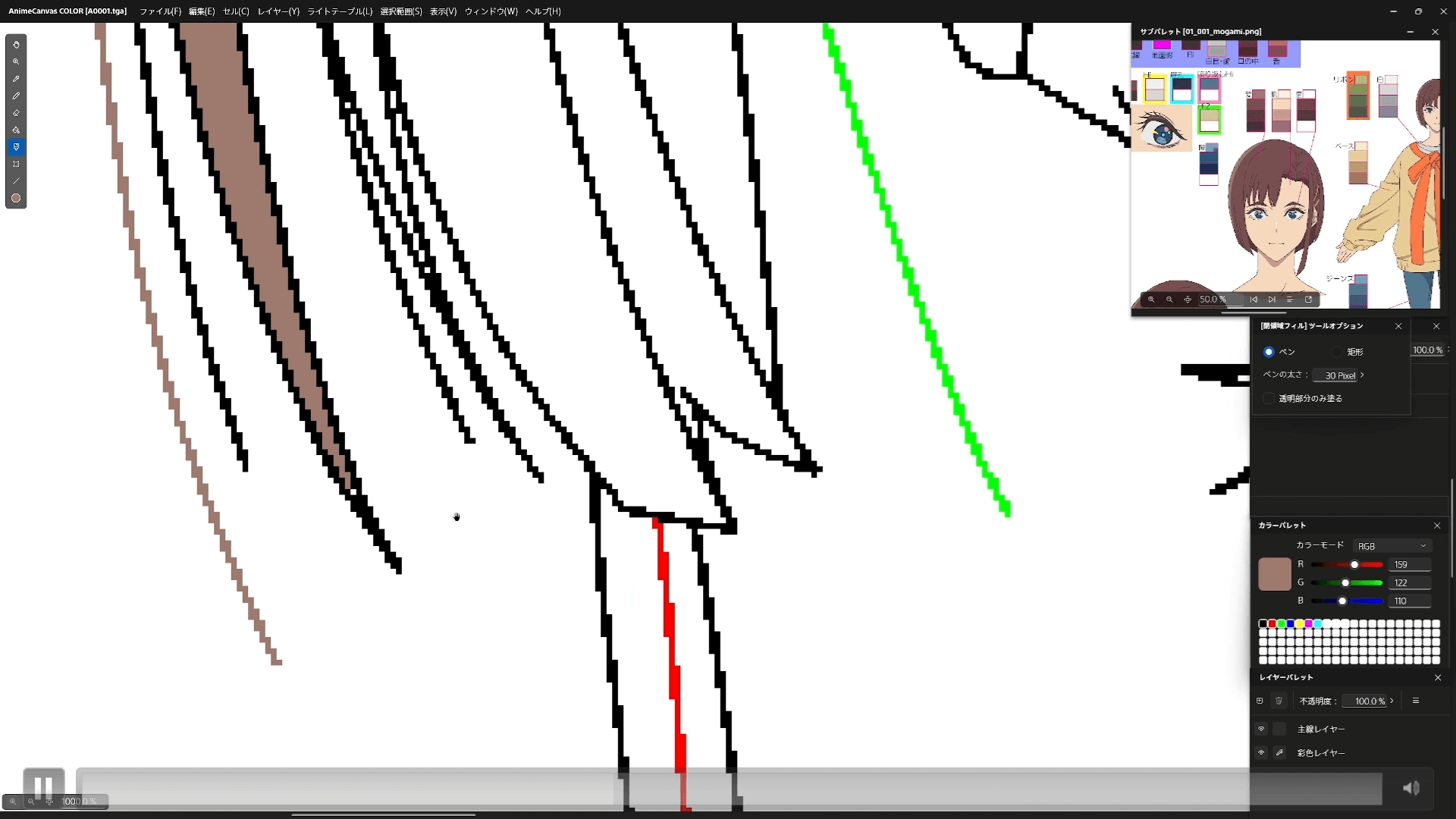

また、色トレス線においても同様です。ピクセルとしては連結していない部分であっても、ソフトが自動的に同じ領域と判定し、一回の操作で正確に塗りつぶすことができます。さらに、含み塗りの拡張対応では、通常であれば1回のクリックでは片側の領域しか塗れない箇所も、右側まで浸透させて塗ることが可能になっています。

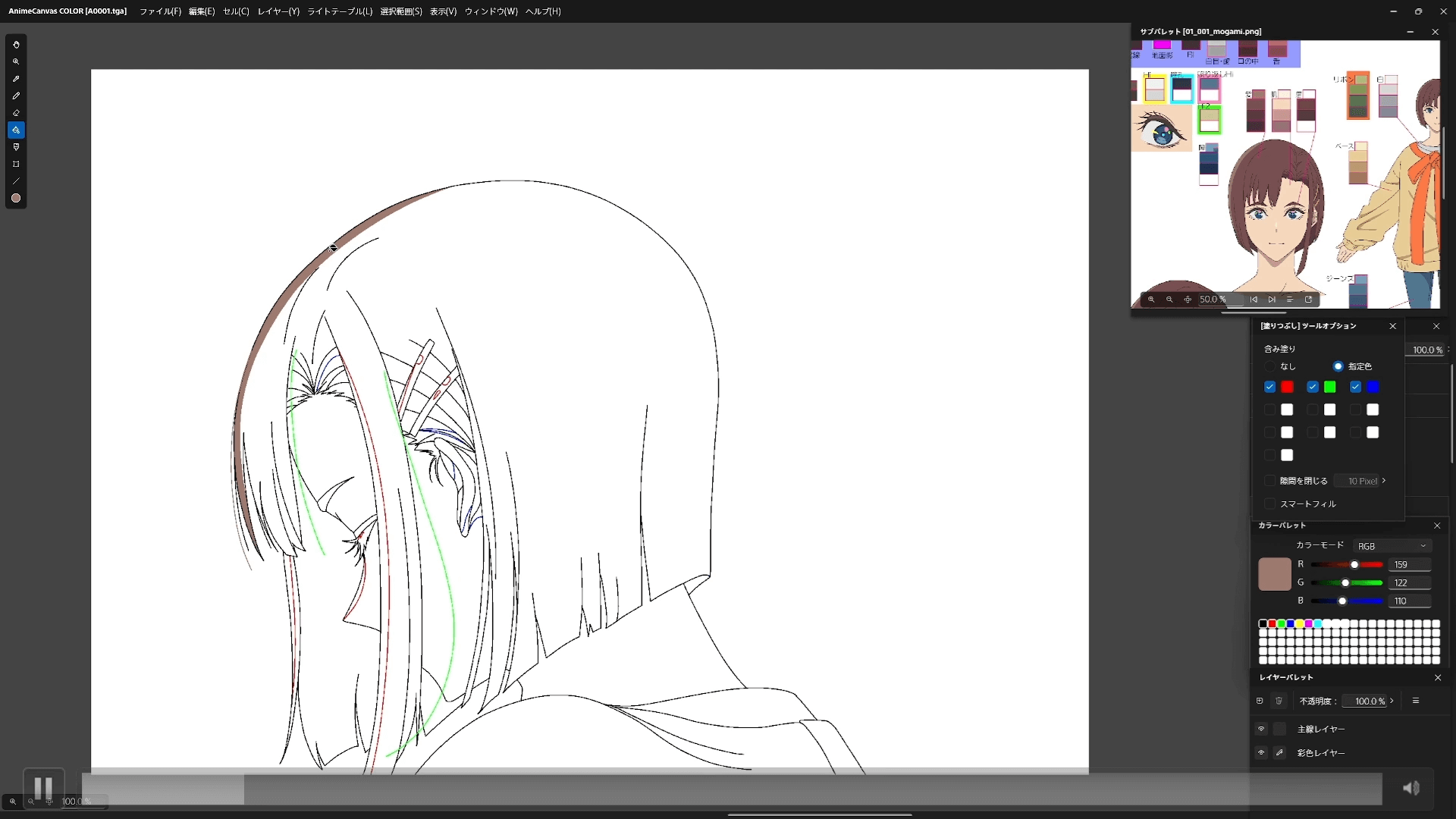

高橋:上の画像では、この女性キャラクターの左上の髪のハイライト部分を塗りつぶしています。

高橋:通常、スマートフィルをオフにしている状態だと、画像のようなドット抜けが発生したり、色トレス線の1ピクセル部分が塗れていなかったり、といった状況が見られます。こういった場合、細かい部分をもう一度塗り直す必要が生じます。

高橋:左下の部分にも塗りが抜けている箇所があります。ここも再度塗り直す必要があり、結果的に合計3回の操作が必要になっているのが現状です。

ここで、スマートフィルの機能をオンに切り替えます。一度塗りつぶしを元に戻し、スマートフィルの機能を有効化します。

高橋:そして、再度塗りつぶしを実行します。拡大して確認すると、さきほど抜けていた箇所や塗れていなかった部分が、1回の操作でしっかりと塗りつぶされているのがわかります。

高橋:左下も確認してみると、ドット抜けは発生していません。この例では、操作回数が従来の3回から1回に減少する、という結果になっていますが、このようにスマートフィルは効率的な支援機能となっています。

比較テスト

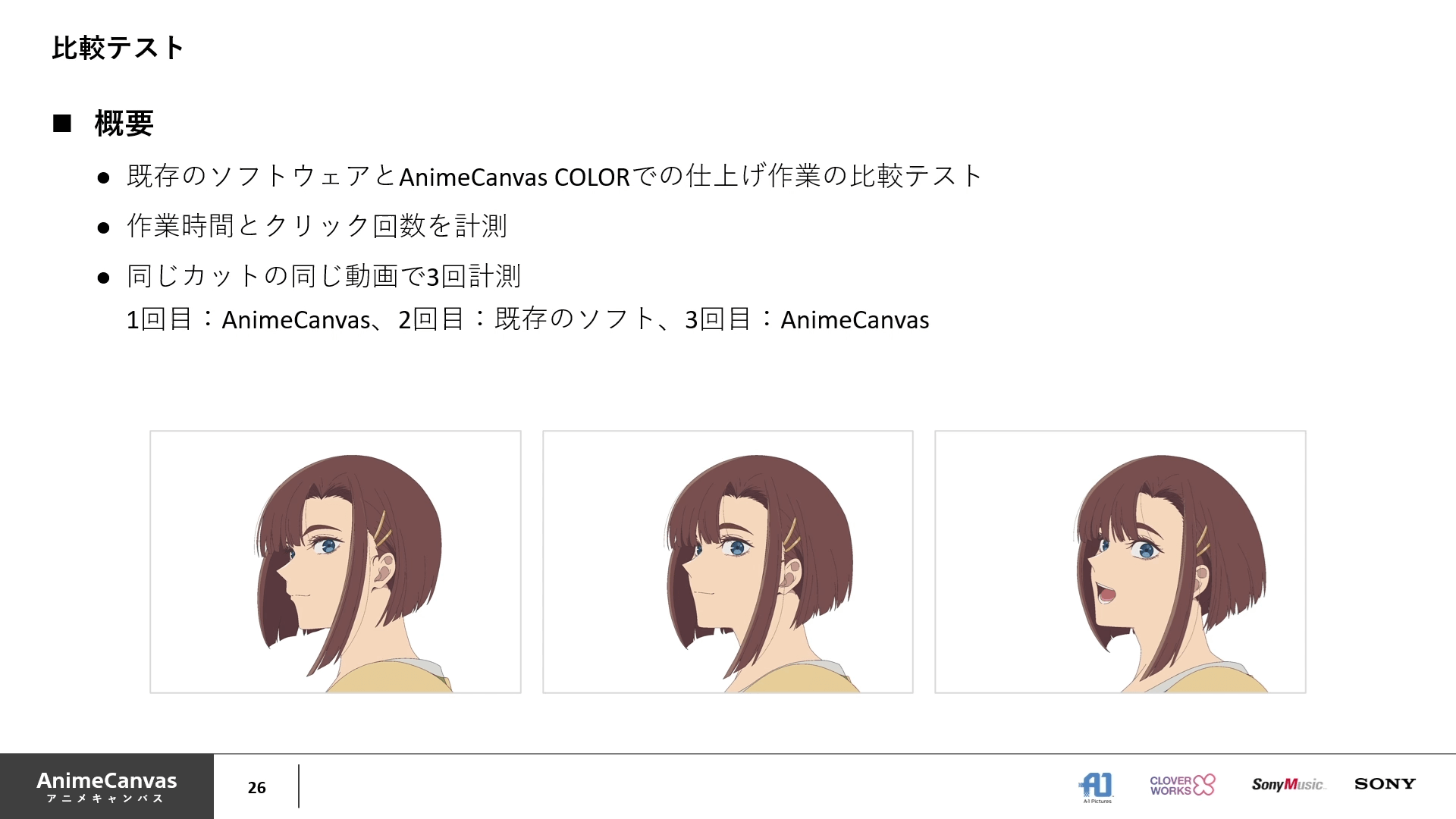

高橋:最後に、既存のソフトウェアとの比較テストについてお話します。現状、AnimeCanvas COLORは開発途中の段階ではありますが、その性能を検証するため、β版開発途中のバージョンを用いて、既存ソフトとの仕上げ作業の比較テストを行いました。

このテストでは、実際に仕上げ作業を行っているプロの担当者4名に協力いただき、AnimeCanvas COLORと既存のソフトウェアを使い、同じカット・同じ動画を塗る作業をしていただきました。それぞれの作業時間やクリック回数を計測し、どの程度の効率化が図れるのかを検証しました。

なお、既存のソフトウェアは長期間使用されていることもあり、参加者の習熟度が非常に高い点を考慮した上でテストを実施しました。

試行回数は3回で、1回目にAnimeCanvas COLORで、2回目には既存ソフトウェアで、3回目に再びAnimeCanvas COLORで作業を行うという方法で行い、どの回でも、同じカット・同じ動画を用いることで公平性を保ちながら、作業時間と作業中のクリック回数を計測しました。

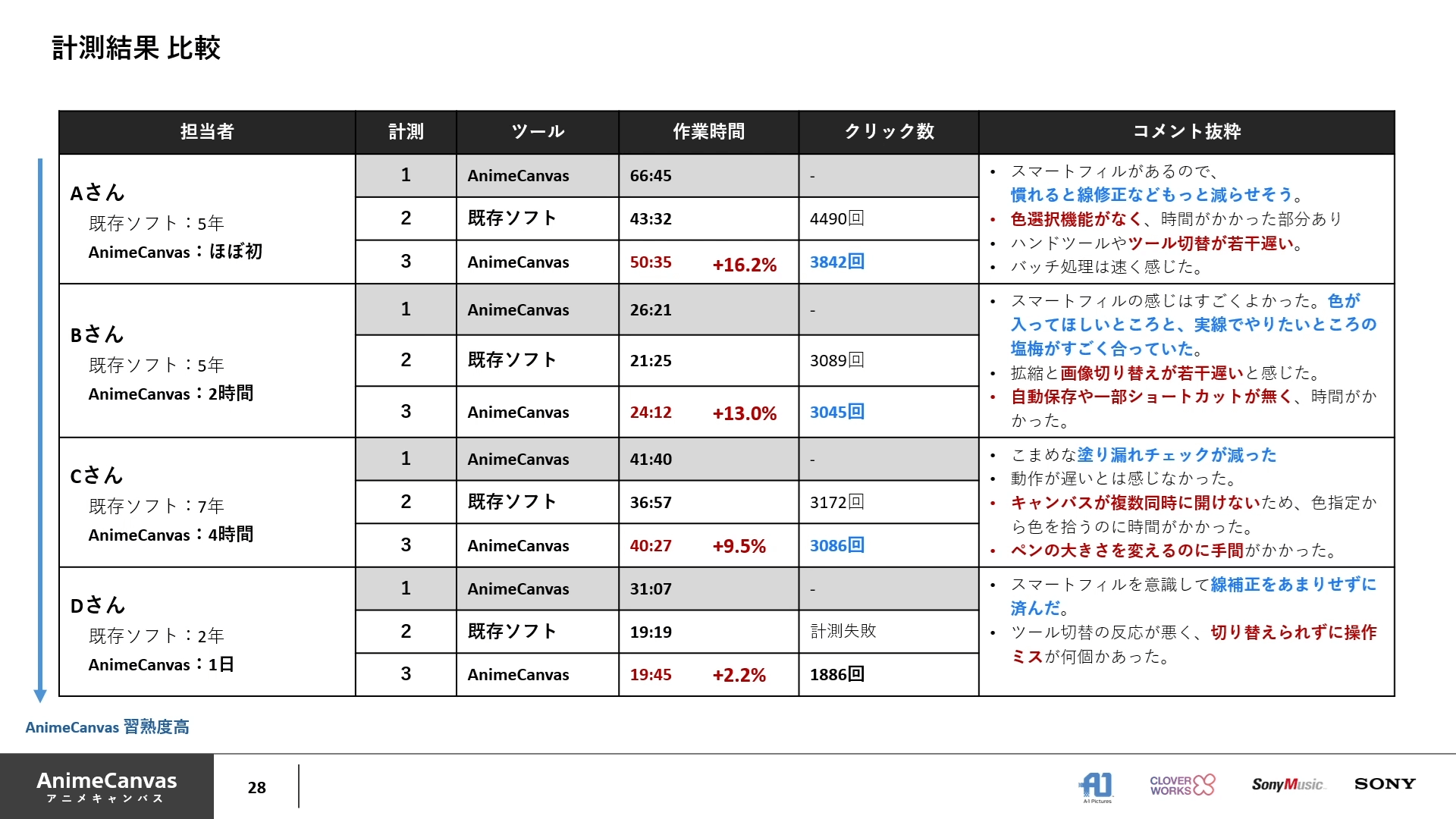

結果は上記の表の通りです。上からAさん、Bさん、Cさん、Dさんという順でAnimeCanvas COLORの使用経験や習熟度が高まっていきます。

一番上のAさんは、ほぼ初めてAnimeCanvas COLORに触れるという状態で作業いただきました。

今回の比較テストでは、既存のソフトの方が若干早いという結果にはなりました。

また、習熟度の違いによる作業時間の差が明確に表れました。まず、ほぼ初めてAnimeCanvas COLORに触れたAさんの場合、既存ソフトに比べて約16%も長い作業時間がかかった一方で、1日程度触った経験があるDさんは作業時間は+約2.2%で済んだ、つまり既存のソフトと、ほとんど互角に近い速度で作業できたという結果になりました。

この結果から、AnimeCanvas COLORは1日程度使用したという習熟度で、既存のソフトとほとんど互角に近いスピードで作業することができるということが確認できました。また、右側に示されたクリック数についても注目すべきポイントがあります。特にAさんはクリック数の減少が顕著で、さきほど紹介したスマートフィルの特性を理解し活用することで、線修正の作業が効率化され、クリック回数を大幅に減らすことができる減らせるという結果が得られました。この点は、習熟が進むことでさらなる効率化が期待できる部分です。

清水:正直、AnimeCanvasが既存ソフトを上回る結果が出れば格好良かったのですが、今回はまだ追いついていない結果となりました。ただし、スタジオ目線では習熟度の差で解決できる範囲ではないかと感じています。とはいえ、経営者としては作業スピードが速いことが非常に重要ですし、特に手数が少ないということは作業者にとってストレスを軽減する要因になります。

現状では、既存ソフトと異なる部分で何らかのストレスを感じる箇所がある可能性が考えられます。これが作業者にネガティブな印象を与え、「既存のソフトに戻りたい」と言われるようなことがあると困るので、今後さらに検証を重ねていただきたいです。そして、現在使用しているソフトと同等以上のスピードが出せるような改良を期待しています。

まとめと今後の展望

高橋:比較テストの結果として、AnimeCanvas COLORは、1日程度の習熟で既存のソフトと同程度の作業速度に達することが確認されました。また、特に塗り操作においては15%以上のクリック回数の削減が見込まれており、作業効率化の可能性が示されています。これはスマートフィル機能の導入による成果が大きく寄与していると考えられます。

一方で、今回のテストで使用したAnimeCanvas COLORのバージョンに関して、いくつかの課題が浮き彫りになりました。画像やツールの切り替え速度について多くのフィードバックが寄せられており、動作速度や安定性の向上が必要とされています。また、自動保存機能などの当初から予定している機能も未実装であり、これらの整備が求められています。

現在、これらの課題を解決しながら、今年度中のβ版配布を目指して開発が進められています。開発のスタンスとしては、現場の方々に実際に使用していただき、そこで得られたフィードバックを開発に反映するサイクルを繰り返し、実用性を高めることを最優先に進めています。このように、現場の声を基盤にした改善を重ねることで、AnimeCanvasを含むAPDXプロジェクト全体での成果を着実に形にしていく方針です。

AnimeCanvas KEY/DO

高橋:ここまでがAnimeCanvas COLORという仕上げ用ソフトの話でしたが、ここからは『AnimeCanvas KEY/DO』という原画・動画用ソフトについて紹介します。

高橋:現在、原画や動画用のソフトウェアとして使用されているものは、会社やアニメーターごとに異なり、そもそもデジタルではなくアナログで作業されている方も少なくありません。また、日本のアニメ制作に特化したものが現状存在しないという課題もあります。

多くのソフトウェアは、アニメ制作だけでなく、イラストや漫画の制作などの幅広い用途に対応する総合的なツールとなっています。そのため、アニメ制作に必要のない機能も多く含まれており、結果として学習コストが高くなっています。特に紙で作業していた現場の方々にとっては、こうしたデジタルソフトへの移行が難しいという課題があります。

さらに、これらのソフトウェアはレイヤー機能などの自由度が高い分、スタジオ内で作業フォーマットを統一するのが難しいという問題もあります。また、アニメ制作において重要なタイムシートと、ソフトウェア上の時間軸を管理するタイムライン機能の形式が異なるため、両方を同時に管理しなければならないという二重の手間も課題として挙げられます。

AnimeCanvas KEY/DO 開発方針

高橋:そこで、AnimeCanvas KEY/DOでは、作業をできるだけシンプルにし、紙での作業に慣れた方でもわかりやすい操作性を目指しています。また、作画監督や演出が行う修正作業もより簡単に行えるようにすることを意識して設計を進めています。さらに、タイムシートをデジタル化することで、タイムシートとタイムラインを別々に管理しなければならないという従来の課題を解消することを目指しています。

現在、このソフトはα版の開発に取り組み始めたばかりです。今後の情報公開にご期待いただければと思います。

また、AnimeCanvasのX公式アカウント(@AnimeCanvasInfo)を開設しておりますので、ぜひこの機会にフォローいただければ幸いです。

以上がAnimeCanvasに関する紹介でした。

最後に、このAPDXプロジェクトの活動を通じたアニメ制作のDXを実現するための取り組みについて、清水さんからコメントをいただきます。

まとめ:より”クリエイティブ”に時間を使えるように

清水:これらソフトの開発において、私が特に感じているのは、アニメ制作現場に寄り添う姿勢が本当に徹底されているということです。エンジニアの皆さんが現場に足を運び、実際にアニメを作っているクリエイターたちの困りごとを丁寧にヒアリングし、その声をしっかりと反映させながら進めている。これこそが、このプロジェクトが現場に根差したソフトウェアを生み出す可能性を大きくしていると感じています。

また、考えてみると、これだけ日本のアニメーションが世界的に認知され、愛されているにもかかわらず、日本のアニメに特化した専用ソフトウェアが存在しないという現状があります。それを自分たちの手で変えようとしている、変えられる可能性があるということ自体に、大きな期待とワクワク感を覚えています。

このソフトウェアが完成すれば、学習コストを低く抑えられることで、アニメ制作に参入する人が増え、デジタル化がより進んでいくはずです。これがアニメ制作のDXの基盤となり、業界全体を支える仕組みになる可能性が見えてきます。

何より、こうした技術革新が、クリエイターの時間の使い方にも変化をもたらすことを期待しています。余計な手間や作業負担を減らし、よりクリエイティブなことに集中できる環境が整うことで、もっと素晴らしいアニメーションが生まれやすくなる。それが、業界全体にとっても非常に大きな意味を持つと信じています。

Q&A

Q1. iPad版を出す予定はありますか?

現時点ではWindows版を最優先して開発を進めています。ただし、iPad版へのご要望が多いことも十分に承知しています。しかし、iPad対応には運用面での負荷が大きいという課題もあり、慎重に判断していきたいと考えています。まずはWindows版でしっかりと基盤を整え、その後の展開を検討していく予定です。

Q2. いつ頃から外部の会社の人間はAnimeCanvas COLORを使えるようになる見込みでしょうか。それとも外部の会社はしばらく使えない見込みでしょうか?

2024年度中にはβ版を、関係各所やスタジオの皆さまに提供できるよう準備を進めています。将来的には外部の方々にも使用いただけるようにしたいと考えていますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。

Q3. AnimeCanvasの拡張性やカスタマイズ性について、どのような考えをお持ちでしょうか?

AnimeCanvasのカスタマイズ性と拡張性については、正直なところ、現段階ではまだ未定です。拡張性を外部に担保する場合、双方の評価が難しくなる可能性があり、運用上の課題が生じることも考えられます。そのため、この点については慎重に見極めていく必要があると考えています。

今後さまざまなスタジオさんからのご意見やご要望を伺いながら、どのように対応していくかを検討していきたいと思っています。

Q4. AnimeCanvasの2つのツール間の連携はもちろんされると思いますが、それ以外のツール、例えば3DCGソフトやコンポジットソフトとの連携についてはどのようにお考えですか?

基本的に、私たちのスタンスとしては、他のソフトウェアとの互換性を可能な限り確保していきたいと考えています。さきほどのAnimeCanvas COLORでも触れましたが、現在業界内で高いシェアを持っているソフトウェアからデータを受け取って作業を行う必要があるため、そうした対応は当然必要です。そのため、私たちのできる範囲で互換性を確保し、スムーズな連携を実現していきたいと考えています。

Q5. 現在普及しているデジタルタイムシートがあると思いますが、それとは別に新たなフォーマットを作り、それと連携させる形になるのでしょうか?

現時点ではまだ未定です。さきほど申し上げたように、既存のファイルフォーマットなどとの互換性は可能な限り確保していきたいと考えています。ただし、具体的な実現においては、独自の実装が必要となる部分も出てくる可能性があります。そのため、この点についてはケースバイケースで判断していくことになると思います。

Q6. タイムラインに関する質問です。原画作業時に、例えばプレビュー用にタイムラインを設定した場合、そのタイムラインのデータは仕上げや撮影の工程においても、一貫して使用できる形で移行されるのでしょうか?

コンセプトとしては、そのような一貫性を持たせる方向で考えています。ただし、現在はまだα版の開発段階にあるため、具体的に実現できるかどうかは未定です。続報をお待ちいただければ幸いです。

Q7. 今回こういったソフトを作ることで、デファクトスタンダードのようなものを目指していくということになると想像していますが、これをソニーグループが取り組むことの意義について、プレゼンテーションで少し触れられていたと思います。その点について改めてお話しいただけますか?

ソニーグループ内にはさまざまなアニメビジネスが存在しています。A-1 PicturesやCloverWorksはもちろんのこと、親会社であるアニプレックスも含まれています。アニプレックスはA-1 PicturesやCloverWorks以外のスタジオとも作品制作を進めていますし、配信を手がけるクランチロールも幅広く日本のアニメ作品を取り扱っています。そのため、こうした取り組みで業界全体に良質なライブラリーが増えることは、グループ全体にとって大きなメリットになると考えています。このような背景のもと、AnimeCanvasの開発を進めている次第です。

Q8. なぜこれまでに業界標準のアニメ制作ソフトが誕生しなかったのかについて、個人的なお考えをお聞きしたいです。

アニメ制作に特化したソフトウェアが現状あまり出てきていない理由として、ユーザー数に限界があるという点が挙げられます。ソフトウェア単体での収益化を目指そうとすると、ターゲット層が限られているため、採算が取りにくいという課題があるのではないかと考えています。この問題は過去の事例からも明らかですし、現状でも同じ傾向が続いているように思います。

その点、私たちソニーグループにはいくつかの強みがあります。アニプレックスやクランチロールといったアニメビジネスの出口を複数持っていることです。これにより、ソフトウェアそのものの収益性に直接依存せずとも、グループ全体としてのメリットを見出せるという強みがあります。このようなグループ内での相乗効果を活用しながら、現在の開発に取り組んでいる状況です。

Q9. 今後業界標準を目指していくにあたり、マーケティングやプロモーションが必要になると思うのですが、その点についてどのように考えているのかお聞きしたいです。

プロモーションや導入に関しては、実際にさまざまなスタジオにデモを行いながらソフトウェアを紹介し、フィードバックをいただく形で進めていきたいと考えています。「ここはもっとこうしたほうが良い」というような具体的なコメントをいただきながら、今後の開発に反映し、より良い形で進めていきたいと考えています。